Articles de philippecachau

Philippe Cachau sur Twitter

- Le 19/09/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

Longtemps absent des réseaux sociaux pour des raisons propres, vous pouvez suivre désormais mon actualité et mes réflexions sur Twitter.

https://twitter.com/CachauPhilippe

À bientôt !

Le relief de l'Adoration de la Vierge de la chapelle royale d'Amboise identifié

- Le 18/09/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

On ignorait jusqu'à l'an dernier l'auteur exact du relief XIXe figurant Charles VIII et Anne de Bretagne en adoration devant la Vierge à l'enfant sur le portail de la chapelle royale du château d'Amboise. Relief qui vînt remplacer la rosace réalisée sous Louis-Philippe.

Attribué à Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892) par Jean-Pierre Babelon dans son ouvrage sur le château publié en 1990, je l'ai rendu en 2020 au sculpteur Eugène Legrain (1837-1915) qui l'exécuta en 1879-1880.

Si ce sculpteur n'évoque plus rien aujourd'hui, il était au contraire très en vue à Paris au moment de la réalisation du relief, s'étant vu confié la réalisation de la fontaine du Palais du Trocadéro pour l'exposition universelle de 1878 dont Rodin, alors au début de sa carrière, exécuta les mascarons (portés à la cascade du parc de Sceaux en 1937).

Cette attribution, rendue possible par la correspondance de Victor Ruprich-Robert au comte de Paris, conservée aux Archives nationales, vient lever une énigme sur l'auteur véritable de ce relief que l'on croit souvent daté de l'époque gothique.

Relief totalement anachronique en vérité au regard de celui au-dessous, de style renaissant, contemporain du château de Charles VIII à son retour d'Italie en 1495 figurant Le miracle de Saint-Hubert.

Quand le XIXe siècle néo-gothique trompe son monde ... !

https://collections.musee-rodin.fr/fr/museum/rodin/mascarons-pour-la-fontaine-du-trocadero

Article Nouvelle République Amboise du 9 octobre 2021

Alexis de Tocqueville : de Versailles à la Touraine

- Le 13/09/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

On ne présente plus Alexis de Tocqueville (1805-1859), de son vrai nom Alexis-Henri-Charles Clérel, comte de Tocqueville, chantre de la démocratie américaine. Le début de sa carrière fut marquée par sa nomination, en 1827 en tant que juge auditeur au Tribunal royal de Versailles. Son père était alors préfet de Seine-et-Oise.

Cette nomination lui valut de faire la connaissance de Gustave Bonnin de La Bonninière de Beaumont, dit Gustave de Beaumont (1802-1866), désigné l'année précente (22 février 1826), procureur du roi au tribunal de première instance. Beaumont restera à Versailles jusqu'à sa nomination à celui de Paris, le 27 septembre 1829.

Les deux hommes, qui étaient de la même génération et pétris des mêmes idées, se lièrent d'une amitié indéfectible dans la cité royale. Beaumont hébergea ainsi son ami au 66 rue d'Anjou où il disposait d'un appartement.

Une plaque commémorative rappelle la présence de Tocqueville à cet endroit, de 1828 à 1832*. Elle nous est sensible à plusieurs titres : non seulement en tant qu'enfant du quartier Saint-Louis de Versailles, mais aussi en tant qu'ex-voisin du lieu durant deux décennies et enfin en tant qu'auteur d'un ouvrage sur la famille de Beaumont et son fief tourangeau, paru en 2019**.

En 1830, suite à leur démarche auprès du garde des Sceaux, Tocqueville et Beaumont obtinrent du gouvernement un congé de dix-huit mois afin de se rendre aux Etats-Unis pour étudier le système pénitentiaire américain, aux conceptions révolutionnaires alors en termes de gestion des détenus. En avril 1831, les deux hommes embarquèrent au Havre en direction de New York.

Ce séjour, qui s'étendit jusqu'en janvier 1832, valut aux deux amis la sortie d'ouvrages majeurs pour le XIXe siècle, à savoir : pour Gustave de Beaumont, Du système pénitentiaire aux Etats-Unis (1833) en collaboration avec Tocqueville et Marie ou de l'esclavage aux Etats-Unis (1835), première grande dénonciation de la situation des Noirs américains.

Enfin, pour Tocqueville, l'ouvrage en deux tomes, De la démocratie en Amérique (t. I, 1835 ; t.II, 1840), "best-seller" de la littérature française et européenne. Les deux hommes se livreront ensuite à une carrière politique sur les bancs de l'Assemblée en tant que députés.

En 1853, Tocqueville éprouvant le besoin de passer l’été et l’hiver en province - le Second Empire n'était pas sa tasse de thé ! -, son ami Gustave de Beaumont lui trouva une demeure, Les Trésorières à Saint-Cyr-sur-Loire, en périphérie de Tours. Il y séjourna de juin 1853 à mai 1854.

Ceci lui permit d'entreprendre des recherches aux Archives départementales d’Indre-et-Loire pour servir son essai, L'Ancien Régime et la Révolution (Paris,1856). Tocqueville décédera cinq ans plus tard à Cannes.

Cette présence d'Alexis de Tocqueville à Saint-Cyr-sur-Loire, dans la région de la famille de Beaumont, lui vaut aujourd'hui son portrait sur un rond point très fréquenté de la ville.

On regrettera que Gustave de Beaumont, issu d'une des plus vieilles familles tourangelles et ce depuis le Moyen Age, né à quelques kilomètres de là, à Beaumont-la-Ronce, n'ait pu disposé de semblable faveur près de lui, son oeuvre littéraire - certes quelque peu oublié aujourd'hui - ayant été au moins aussi important.

Espérons que ce regrettable oubli saura être réparé par la municipalité.

___________________________________________

* 1831 nous semble plus exact, Tocqueville étant en Amérique en 1831-1832 et à Paris ensuite.

**Ouvrage disponible sur demande (12 euros + frais de port).

Emmerveillez-vous au Garde-Meuble de la Couronne !

- Le 29/07/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

Si vous êtes férus du XVIIIe siècle, vous serez comblés !

Courrez vous replonger dans cette époque d'un raffinement extrême en visitant les splendides appartements privés des directeurs du Garde-Meuble de la Couronne, devenu hôtel de la Marine à la fin du XVIIIe siècle.

Au-delà du Siècle des Lumières, vous vous laisserez séduire par le luxe inouï des grandes salles XIXe sur la place de la Concorde, ainsi que par celui du café-restaurant La Pérouse dans la grande cour, nouveau lieu tendance de la capitale.

Vous aurez un avant-goût de ce qui vous attend en vous plongeant dans notre album photos.

N'hésitez pas à cliquer sur les images pour les agrandir comme toutes celles de ce blog.

Bonne visite !

Frissonnez au château de Jossigny (Seine-et-Marne)

- Le 10/07/2021

- Commentaires (0)

Donnez-vous des frissons au château de Jossigny, charmant château du XVIIIe siècle de style rocaille que nous avons rendu à Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne dans les années 2000 et 2010*.

Il est toujours heureux de voir ses travaux scientifiques exploités à destination du public et à des fins ludiques. C'est ce qu'a réalisé la jeune équipe de DeathScape Story Games, réunie par Pierre Wagner et Pascal Barbe, jeune équipe talentueuse, à l'imagination débordante. Vous pourrez en juger à travers la présentation en lien ci-dessous.

L'ouverture de ce jeu à sensations au sein du château s'est déroulée avec grand succès, les 3 et 4 juillet derniers.

Le jeu se tient tous les week-ends de l'année jusqu'à la saison 2022 (au moins).

Félicitations aux Centre des Monuments nationaux, à la Conservation de Champs-sur-Marne et à l'équipe de DeathScape Story Games pour ce projet novateur d'animation du patrimoine.

https://www.chateausanglant-escapegame.fr

https://www.crazyradio.fr/2021/07/marne-et-gondoire-frissonnez-au-chateau-sanglant-de-jossigny

*Rendu dans notre thèse soutenie en 2004 et dans les articles publiés en 2011 et 2012 dans les Cahiers de l'histoire de l'art (voir Articles).

Pierre Meusnier, un grand architecte tourangeau du XVIIIe siècle à (re)découvrir.

- Le 12/05/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

Qui se souvient de Pierre Meusnier (1711-1781) à Tours et en Touraine ?

À part de rares historiens, plus personne n'a conservé le souvenir de ce grand architecte tourangeau du XVIIIe siècle. Pourtant, et fort heureusement, nombre de ses bâtiments sont parvenus jusqu'à nous. Ils ont survécu aux affres de l'Histoire et particulièrement aux nombreuses démolitions de la Seconde Guerre mondiale et de l'Après-Guerre.

Le Palais du Commerce, dit "Hôtel des Consuls" au XVIIIe siècle, rue Jules Favre, demeure l'une de des plus belles réalisations de l'architecte à Tours, celle d'un style rocaille qu'il répandit dans la Touraine du siècle des Lumières.

Actuelle propriété du Conseil départemental d'Indre-et-Loire* et Chambre de Commerce de Tours jusqu'en 2018, le bâtiment fut érigé de 1757 à 1759.

Je m'étais penché sur son histoire dans les années 1990, lors de mes recherches en thèse sur Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne auquel l'édifice fut souvent attribué.

Cette attribution n'était pas totalement infondée, tant les similitudes, biographiques comme esthétiques, sont nombreuses entre les deux architectes comme on le découvrira dans mon article pour la Société Archéologique de Touraine.

La vérité sur l'auteur de l'édifice fut établie par mes soins, découverte faite, non à Tours, mais aux Archives nationales, comme mentionnée dans ma thèse soutenue en 2004.

Cet article est aussi l'occasion de dresser un bref panorama de l'activité de Pierre Meusnier à Tours et en Touraine.

En 2013, je lui avais rendu les ailes et pavillons latéraux du château des Ormes, édifiés de 1757 à 1764, pour le comte Marc-Pierre de Voyer d'Argenson, ministre de la Guerre de Louis XV, lors de son exil sur ses terres tourangelles.

D'autres bâtiments demeurent à réattribuer. C'est tout l'objectif que je me suis assigné dans le cadre de la redécouverte des réalisations post-Renaissance de la Touraine.

*Seule la partie fin XIXe en retour sur la rue Berthelot appartenait à la Chambre de Commerce, vendue en 2018.

Société archéologique de Touraine SAT 37

Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne et la Bourgogne au XVIIIe siècle

- Le 09/05/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

Découvrez dans cette publication* pour la Revue Dijon Histoire et Patrimoine, n° 81, 2021, les circonstances particulières de la nomination de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne à la tête des bâtiments des Etats de Bourgoigne suite à la mort de Jacques V Gabriel en avril 1742.

Ou comment, en échange de l'abandon de la place de Premier Architecte du roi au profit d'Ange-Jacques Gabriel, Mansart de Sagonne parvint à obtenir la fonction de "Premier architecte des Etats de Bourgogne" et la commande royale de l'église Saint-Louis de Versailles.

Cet article rappelle également comment l'architecte et ingénieur du roi contribua à relancer en 1763 le projet du canal de Bourgogne, abandonné depuis 1752, avant qu'il ne soit confié par Louis XV à Jean-Rodolphe Perronet et Antoine de Chézy en 1764.

L'article fait également allusion au projet de rénovation de la chartreuse de Lugny au milieu des années 1740 en collaboration avec Nicolas Pineau, ornemaniste attitré de Mansart de Sagonne.

En résumé, un aperçu général de la situation architecturale de la Bourgogne au milieu du XVIIIe siècle, sujet en déshérence depuis quelques temps.

Prix de la revue : 6 €

Disponible sur demande à : dijonhistoireetpatrimoine@gmail.com

*article qui fait suite à la conférence donnée en juin 2019 à Dijon.

Les patrimoines post-Renaissance de Touraine sont sur Facebook !

- Le 01/05/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

La Touraine est l’une des provinces de France la plus riche en patrimoine. Plusieurs centaines de sites sont protégés, inscrits ou classés, pour ce seul département, soit presqu’autant que certaines régions françaises !

Ce patrimoine est trop souvent réduit à celui de la seule Renaissance et particulièrement aux grands châteaux du Val-de-Loire classés Unesco.

Découvrez à travers la page Facebook Patrimoines de Touraine la diversité de ce magnifique patrimoine, du XVIIe au XXe siècle, souvent ignorés.

Cette page entend contribuer à une plus large connaissance du patrimoine de Touraine au-delà de la seule Renaissance, à sa protection et à son étude.

Elle entend aussi participer à une plus large diffusion du tourisme sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire dans ses parties nord et sud qui demeurent éloignées des grands flux du Val-de-Loire.

Une répartition plus équitable du tourisme accroîtra ainsi les potentialités de ces territoires.

Sont présentés actuellement parmi les plus beaux et les plus intéressants sites des XVIIe-XVIIIe siècles, qu’il s’agisse d’émouvants vestiges ou de bâtiments demeurés jusqu’à nous. Ceux qui souhaitent séjourner plus longuement trouverons, non loin de là, des lieux d’hébergement des plus séduisants.

Bonne découverte à tous !

Corpus essonien, le nouveau site de référence du patrimoine de l'Essonne

- Le 11/04/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

Corpus essonnien est le nouveau site de référence de la Société historique et archéologique de l'Essonne.

Encore en gestation, vous y trouverez progressivement toutes les publications et études relatives à son histoire et à son patrimoine. Tous les historiens et auteurs ayant écrit sur ce grand département d'Ile-de-France y seront peu à peu recensés.

http://www.corpusessonnien.fr./doku.php

Ce site vient compléter utilement celui bien connu sur Etampes et ses environs : corpusetampois.

Tous nos travaux sur l'Essonne se trouvent ici.

On ne peut qu'encourager la création de telle base de données dans chaque département. Elle facilite grandement le travail bibliographique des historiens et étudiants.

Bonne découverte à tous !

Restauration de la cathédrale Saint-Louis de Versailles 2021-2022

- Le 04/04/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

La cathédrale Saint-Louis de Versailles est l’un des édifices religieux majeurs du règne de Louis XV au même titre que les églises Saint-Sulpice ou Sainte-Geneviève (actuel Panthéon) à Paris1.

Depuis le mois de mars 2021, la cathédrale fait l’objet d’une grande campagne de restauration extérieure.

Cela faisait une vingtaine d’années que l’on n’était plus intervenu aussi massivement sur l’édifice : les dernières restaurations en la matière datent en effet du début des années 2000. Elles faisaient suite alors aux dégâts causées par la tempête de décembre 1999.

La présente campagne a pour objet :

1°) le ravalement de la façade principale et des deux tours latérales.

2°) la restauration des trois portes de la façade.

3°) la réfection du vitrail central en façade avec remplacement des fers dégradés de l'armature, des verres abimés et une consolidation des plombs.

4°) la révision générale de la couverture des tours latérales (ardoises, plomb et étanchéité au droit des corniches).

5°) la mise en place d’un dispositif destiné à protéger durablement la pierre des déjections des volatiles2.

On regrettera dans ce beau programme, l’absence de la mise en dorure des plombs extérieurs (bulbes des tours latérales, flèche du dôme3 et couverture de la chapelle axiale de la Vierge), lesquels pourront faire l’objet d’une prochaine campagne d’intervention. Ainsi réhabilités, ils feraient un bel écho aux plombs dorés de la chapelle royale récemment dégagée.

On ne peut qu’encourager une telle initiative afin de redonner à la cathédrale de Versailles et, plus largement aux églises de la cité royale, leur splendeur initiale. Ceci contribuerait à leur réhabilitation dans l’esprit des visiteurs de la ville et chez les historiens et historiens d’art.

Rappelons que Versailles était alors la capitale administrative de la France, pays le plus peuplé et le plus puissant d’Europe.

L’église Notre-Dame, église primitive de la cité nouvelle de Louis XIV, avait aussi ses plombs dorés comme nous l’avons rappelé en 2009, d’après un dessin retrouvé aux Archives nationales4.

Les armes de France du blason royal ailé sur le fronton principal pourront aussi être rétablies durant cette campagne à l’instar d’autres édifices de la ville (église Notre-Dame, Bibliothèque municipale, ex-ministère des Affaires étrangères), blason ainsi visible sur la place Vendôme à Paris.

1.Voir notre ouvrage publié en 2009 aux éditions Somogy. Ce bel édifice ne suscite, curieusement, pas autant d’intérêt médiatique que le Potager du roi voisin. Il contient pourtant parmi les chefs-d’œuvre de la peinture des XVIIIe et XIXe siècles et abrite l’une des plus belles charpentes de France.

2.Précisions aimablement communiquées par la Conservation régionale des Monuments historiques Ile-de-France.

3.La dorure de la flèche fut timidement engagée au début des années 2000. Rappelons que, sous l’Ancien Régime, il n’était pas concevable de laisser ainsi le plomb d’un édifice royal, surtout lorsqu'il est aussi visible depuis la terrasse de l’Orangerie du château. La remise en dorure des bulbes redonnerait au lieu le prestige qui lui fait actuellement défaut.

4.Réflexions engagées suite à nos échanges avec Gérald Van Der Kemp en 1991.

Publications 2019 - 2021

- Le 01/12/2020

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2020

La période 2019-2021 est riche de publications variées qui marquent des temps forts de l’histoire de l’art – de l’architecture en particulier – des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. De Paris à Madrid en passant par la Touraine, la Bourgogne et Biarritz ...

En raison de la crise sanitaire Covid-19, certaines publications, prévues en 2020, sont reportées en 2021.

-XVIIe-XVIIIe siècles

Les Mansart. Trois générations de génies de l’architecture

Préfaces par Jean-Jacques Aillagon, Ancien Ministre, et Michael B. Rabens, Ph. D., Associate Professor, Oklahoma State University, School of Architecture (USA).

Attendu depuis longtemps, voici enfin le panorama complet de la dynastie d’architectes français Mansart qui met fin à deux siècles de tradition historiographique en histoire de l’art.

Loin de s’arrêter à François Mansart et à Jules Hardouin-Mansart, la dynastie comprend trois autres membres moins connus : Pierre Delisle-Mansart, Jean Mansart de Jouy et Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dit le dernier Mansart.

Le lecteur trouvera là l’intégralité de l’œuvre de chacun à ce jour, une analyse croisée, une fortune critique depuis les origines, une ample iconographie et une bibliographie telles que détaillées dans le fascicule.

Souscription en ligne jusqu'en juin 2021 : https://www.lelivredart.com/project/les-mansart

-XVIIIe siècle

"Le Buen Retiro de Robert de Cotte à Madrid, premier grand projet architectural de Philippe V (1708-1715)", Cuadernos dieciochistas, Revista de la Sociedad Espaňola del Siglo XVIII, Université de Salamanque.

L’article présente une autre approche des projets de Robert de Cotte pour le palais du Buen Retiro de Madrid, premier grand projet architectural de Philippe V, premier Bourbon d’Espagne.

Au-delà des considérations historiques et stylistiques, les planches de la Bibliothèque Nationale de France – présentées ici dans leur intégralité – sont analysées aux sources de l’inspiration de l’architecte, celles de la maison Mansart, dont il était alors l’héritier officiel, ses propres réalisations et celles de ses confrères de l’Académie royale d’architecture : Versailles, Trianon, Marly, Meudon, mais aussi Fresnes-sur-Marne, Vaux, l’hôtel de Rohan-Soubise et bien d’autres sont au menu de ce beau panorama de l’architecture du Grand Siècle.

Publication par la Sociedad espaňola des Estudios del Siglo XVIII de l’Université de Salamanque (Espagne).

Parution : Décembre 2019.

Cuadernos dieciochistas, vol. 20, 2019

"Julien-David Le Roy (1724-1803). Correspondance avec le marquis de Voyer (1766-1777)", Journal des Savants, n°1-2020, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Cette correspondance entre deux Parisiens fameux d’origine tourangelle, rédigée entre 1766 et 1777, aux temps forts de l’activité artistique du marquis de Voyer, montre l’autre facette du personnage Le Roy, pionnier de l’hellénisme français.

Ce n’est plus l’académicien, le théoricien et l’inventeur qui apparait ici mais l’homme sous toutes ses facettes : ses espérances, ses angoisses, son goût de la politique, du théâtre et des lettres, son activité de conseiller artistique auprès du marquis de Voyer, tant à Paris qu’à son domaine des Ormes en Touraine, ses liens avec les architectes Chambers, De Wailly (notamment dans la fameuse affaire de la nomination de celui-ci à l’Académie d’architecture en 1767), et bien d’autres personnalités du temps.

Apparait également un versant singulier et méconnu : son activité d’espion en Angleterre pour la monarchie française.

Bref, une correspondance qui éclaire sur bien des aspects méconnus du siècle des Lumières et qui ravira autant les amateurs du XVIIIe siècle que les hellénistes.

Publication dans Le Journal des Savants, plus ancien périodique littéraire et scientifique d'Europe (1665), par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Institut de France).

Parution : Juin 2020.

Actes du colloque Jacques-François Blondel et l'enseignement de l'architecture, Cité de l'Architecture, Paris, 14 décembre 2017.

Actes sur l'une des figures majeures de l'enseignement et de la théorie architecturale en France au XVIIIe, professeur à l'Académie royale d"architecture de 1762 à 1774.

J'y relate son lien particulier avec les Mansart et les raisons de son mutisme délibéré sur le dernier d'entre eux, Mansart de Sagonne.

Parution : 2021.

"Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne - Pierre Meunier : les vraies origines du Palais du Commerce de Tours (1757-1759)", Bulletin de la Société archéologique de Touraine. Histoire et Patrimoine, tome LXVI, 2020.

Un étonnant parallèle entre le grand architecte tourangeau du XVIIIe siècle, Pierre Meusnier (1711-1781) et Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711-1778), leurs liens communs avec Versailles, le Palais-Royal et le réseau Voyer d'Argenson, ainsi que les raisons esthétiques qui amenèrent faussement certains historiens à une attribution au dernier des trois grands Mansart.

Parution : avril 2021.

"Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, Premier architecte des Etats de Bourgogne (1742 - 1746 - 1776)", Revue de Dijon Histoire et Patrimoine, 2020.

Évocation d'un aspect ignoré de l'histoire de l'architecture de la Bourgogne au XVIIIe siècle et d'un Mansart qui contribua au regain d'intérêt pour le projet du canal de Bourgogne en 1763-1764 avant que Louis XV ne le confiât finalement à Jean-Rodolphe Perronet et Antoine de Chézy.

Parution : avril 2021.

-XIXe siècle

Biarritz sous le Second-Empire (1854-1870), hors-série "Napoléon III. Le magazine du Second Empire".

Sont évoqués ici la construction de la Villa Eugénie, le projet de Napoléon III à Biarritz (domaine, plage et cité nouvelle), la vie et les mondanités du couple impérial. Un avant-goût avant le grand ouvrage sur le domaine impérial prochainement.

Parutions : -juillet 2020, dans sa version hors-série. Disponible en kiosque et en ligne.

-novembre 2020, dans sa version édition. Disponible en librairie.

https://www.rue-des-livres.com/editeurs/1436/soteca.html

Le domaine impérial de Biarritz. Versailles et Trianon sur la côte basque.

Préfaces par Abel Douay, Président des Amis de Napoléon III, Société historique du Second Empire et Bernard Chevallier, Conservateur général honoraire du Patrimoine, Ancien Directeur du Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau.

On a beaucoup parlé de Biarritz sous le Second Empire, trop peut-être, et souvent de manière approximative, faute de sources disponibles localement. Au-delà des éléments livrés par les témoins et mémorialistes du temps, nous présentons enfin l’évolution et les différentes réalisations d’un domaine impérial demeuré méconnu jusqu’à présent, si ce n’est à travers la seule Villa Eugénie.

Sont présentées en effet ici pour la première fois les planches conservées à Paris.

Nous examinerons aussi plus en détail l'ambitieux projet de Napoléon III à Biarritz : un domaine assorti d’une cité nouvelle en brique et pierre à l’instar du Versailles de Louis XIV, avec aménagement du littoral (plage de l’Impératrice, promenade, ports). Une autre vision de la Biarritz impériale ...

Parution : Dès financement.

-Divers

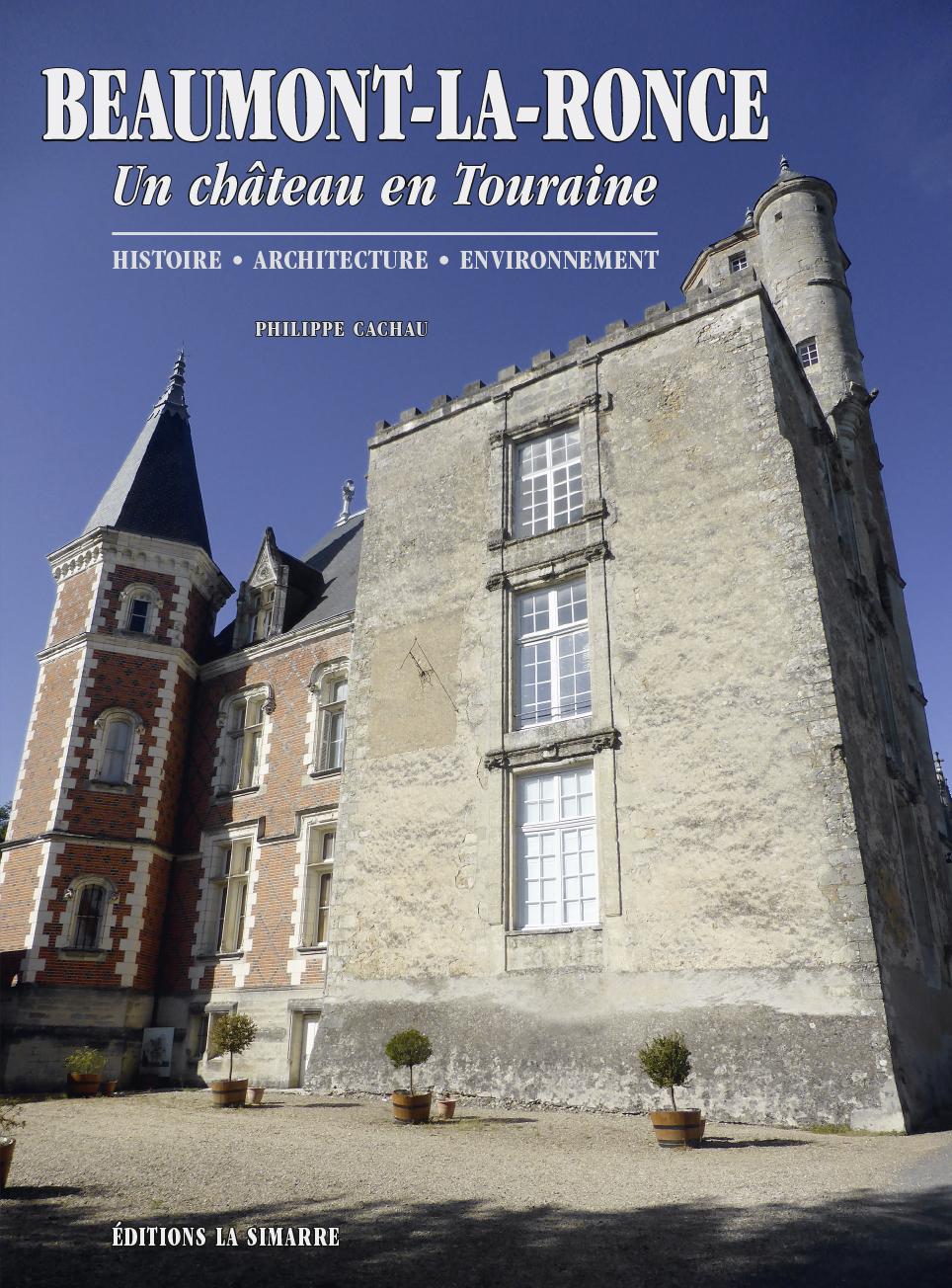

Beaumont-la-Ronce. Un château en Touraine, éditions La Simarre, Joué-lès-Tours, 2019.

Place forte de la Touraine depuis le XIIe siècle, située à 22 km au nord de Tours, dans la Gâtine tourangelle, le château de Beaumont-la-Ronce a contribué aux riches heures de la région.

Il est depuis trois siècles la propriété de la famille Bonnin de La Bonninière de Beaumont, l'une des plus importantes familles nobles de France dont l'ancienneté est attestée depuis le Moyen Âge.

Alliée aux plus hautes familles (Broglie, Miromesnil, Gallet de Mondragon, Orillard de Villemeanzy ...), elle a donné des généraux, des préfets, des conseillers généraux, des gens d'Église, des mécènes, des artistes, des sportifs ...

L'ouvrage, le premier sur le château et la famille, livre un panorama de l'histoire de l'architecture et de l'environnement de Beaumont-la-Ronce, tant naturel (agriculture, massif forestier) que culturel (chasse, musique).

À une époque qui perd peu à peu ses racines terriennes et ses traditions, on se plongera volontiers dans ce qui fait la Touraine authentique.

De l'art de vivre en Val-de-Loire en quelque sorte ...

Parution : Décembre 2019

Achat en ligne : https://www.editeur-imprimeur-tours.fr/notre-catalogue-en-ligne-regionalisme

"Biarritz sous le Second Empire 1854-1870", novembre 2020

- Le 27/06/2020

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2020

Découvrez la formidable destinée d'un petit port du Pays basque devenu, par la perspicacité d'une impératrice et la volonté farouche d'un empereur, tel Louis XIV à Versailles, une cité de renommée internationale.

Une histoire revue et corrigée à la lumière des archives conservées à Paris, divisée en trois parties : la vraie histoire de la Villa Eugénie ; le projet impérial (domaine, plage, cité) ; les séjours et les fêtes.

Une publication passionnante pour mieux apprécier Biarritz durant vos séjours en attendant le grand ouvrage sur le domaine impérial (à paraître).

Le hors-série Napoléon III - Revue du Souvenir napoléonien, paru en juillet dans les kiosques, est désormais disponible en librairie dans sa version édition depuis le 18 novembre.

Bonne lecture et bonne fêtes !

Version Edition Version Revue

Hors-série Napoléon III. Revue du Souvenir napoléonien 2020.

Éditions Soteca.

https://www.soteca-editions.fr

80 pages, 14,90 €

Version Édition disponible à compter de novembre 2020 en librairie et en avant-première sur ce site