Philippe Cachau

Rétro 1992 : mon plan d'aménagement de la place Saint-Louis de Versailles

- Le 31/08/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

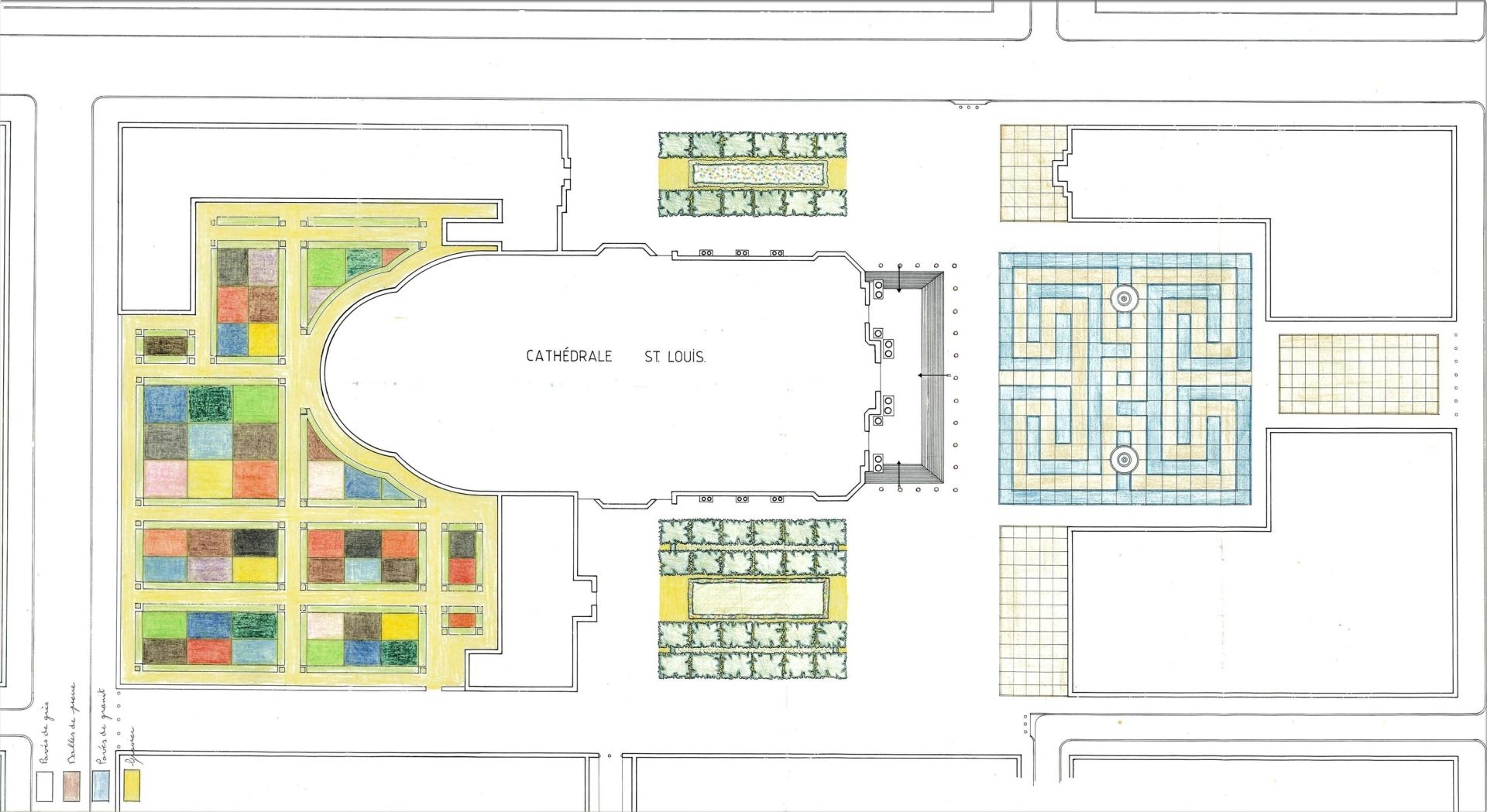

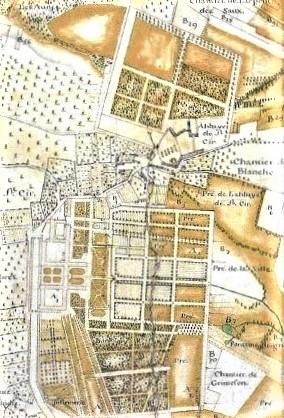

Voici le plan d’aménagement de la place Saint-Louis de Versailles que j’avais composé en 1992 en collaboration avec un jeune étudiant de l’École d’Architecture de Versailles.

Petit rappel historique : À la fin des années 1980, la municipalité d’André Damien envisagea le réaménagement de la place de la cathédrale en supprimant le parking en surface qui existait alors.

Le plan proposé par la Ville, confié à Jean-Claude Rochette, architecte des Monuments historiques, entendait disposer des parterres de broderies sur les placettes latérales de l’édifice tandis que le reste de la place était entièrement minéral.

Cet aménagement me parut incongru car il n’y eut jamais au XVIIIe siècle de tels motifs à ces endroits et ce d’autant qu’ils étaient réservés aux jardins et donc inenvisageables dans un espace urbain comme celui qui nous concerne.

Je conçus donc un projet basé sur des éléments plus authentiques esthétiquement :

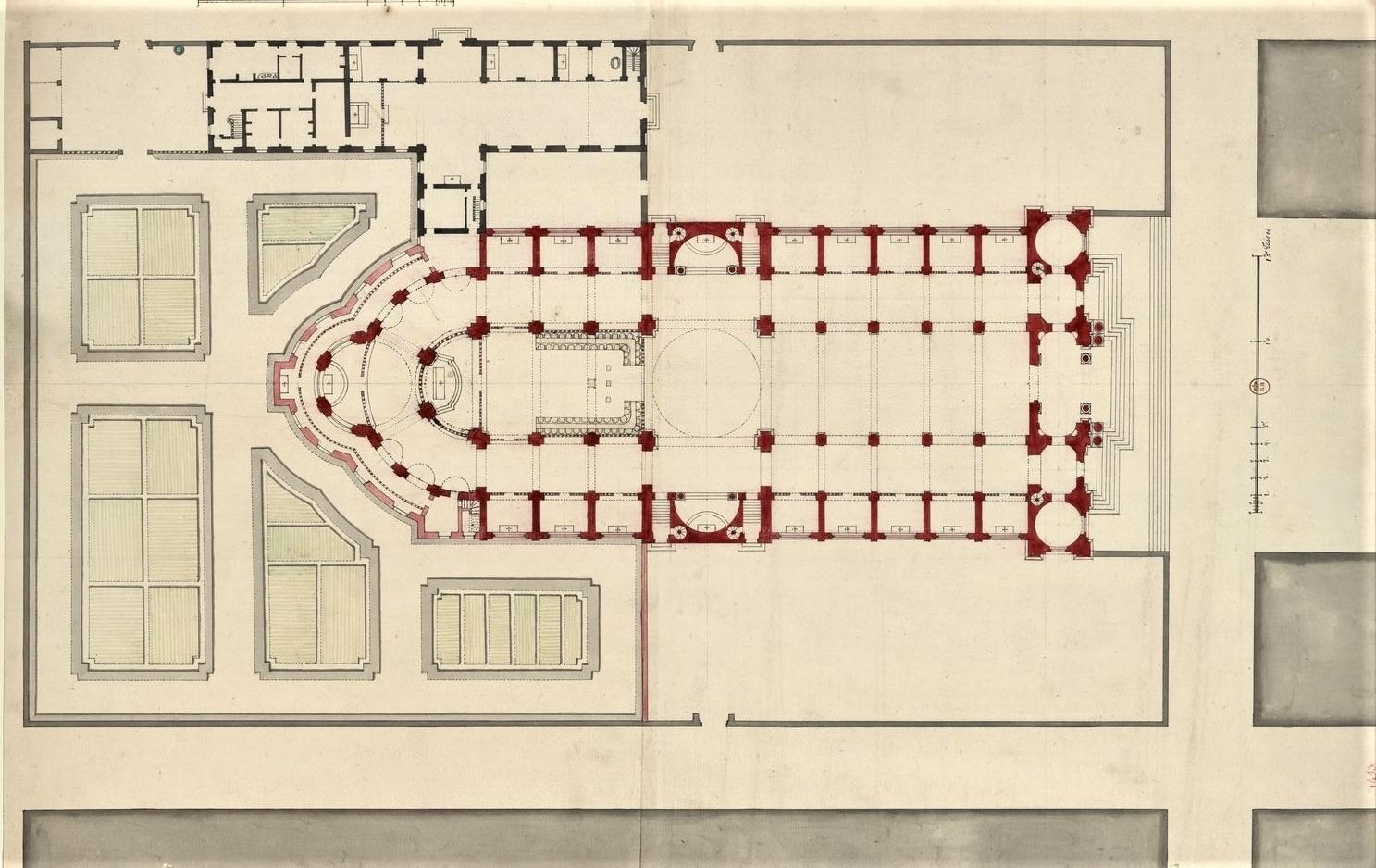

1°) Pour le chevet de la cathédrale, je repris l’aménagement du jardin de l’évêché proposé par Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, dans ses divers projets pour l’église Saint-Louis au début des années 1720.

2°) Pour les arbres des places latérales, qui étaient alors en boule ou informe, je repris la taille en rideau visible en maints endroits de Versailles : Grand Canal, Jardin français de Trianon, Boulevards du Roi et de la Reine.

Plutôt que l’espace en terre battue que l’on voit aujourd’hui, je disposais au centre un espace vert composé d’un gazon entouré de fleurs à gauche, motif que j’inversais, à droite, par souci de diversité et d’originalité.

3°) S’agissant de la place centrale, je m’inspirais de la place de la Santissima Annunziata à Florence dont la place Saint-Louis reprenait le schéma, rare pour une place française, à savoir : une église en fond de place avec rue axiale en perspective. Afin de conférer fraicheur et animation visuelle à cet espace pour le moins aride, je proposais l’installation de fontaines sur le modèle de celles de la place des Vosges à Paris, disposées symétriquement comme sur la place florentine.

4°) Le centre de la place était agrémenté d’un labyrinthe en évocation des labyrinthes des cathédrales gothiques. Le motif à la grecque se voulait un clin d’œil au goût néo-grec naissant lors de l’achèvement de l’église Saint-Louis en 1754, son style rocaille l’ayant fait paraître alors démodée.

5°) Le reste de la place alternait pavés de grès et espaces dallés pour l’installation de terrasses de café ou tout autre animation, plus agréables aux pieds que le pavé actuel. J'envisageais alors l'installation provisoire de kiosques pour marchands de glace avec menues terrasses durant la saison estivale.

De toutes ces propositions, la municipalité n’agréa que la taille en rideau, ce dont j’étais assez satisfais car il s’agissait d’un élément significatif dans la perception générale du monument et de son environnement.

À l’heure du changement climatique et de la végétalisation des espaces urbains, ce projet reprend toute son actualité : l’aménagement du chevet de la cathédrale en jardin valoriserait ce secteur ingrat de l’édifice, contribuerait à sa restauration et satisferait bien des habitants du quartier Saint-Louis où les espaces verts sont rares.

Les fontaines de la place serviraient au rafraichissement et au spectacle des habitants, comme des visiteurs de la cathédrale, qui pourraient s’y désaltérer.

Des idées à méditer.

Philippe Cachau, 31 août 2023

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles + mai-juin 2023

- Le 11/07/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles + de mai-juin 2023, le dernier volet des Mansart à Versailles à travers l'oeuvre de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778).

Désormais, il n'y a pas que Jules Hardouin-Mansart à Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles !

À lire ici :

![]() Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Architectes et Bâtiments, identifications 2011-2023

- Le 18/06/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Outre les Mansart, objet de mes études depuis plus de 30 ans, mes recherches archivistiques m’ont conduit depuis une douzaine d’années à rendre divers bâtiments à des architectes méconnus jusqu'ici.

Voici la liste de ces identifications avec les dates et publications correspondantes :

Gabriel-Auguste Ancelet (1829-1895)

Résidence impériale d'Arteaga (Espagne, 2023)9

Louis Gallois (1827-1893)

Château du Petit-Thouars (Indre-et-Loire, 2021)7

Château de Sonnay (Indre-et-Loire, 2021)7

Pierre-Marie-Arsène Lafargue (1852-1931)

Château du Petit-Thouars (Indre-et-Loire, 2021)7

Pierre Meusnier (1711-1781)

-Palais du Commerce de Tours (2004)1 et 6

-Château des Ormes, pavillons d'entrée, pavillons latéraux et ailes en retour (2011)2

-Abbaye de Fontevraud, Logis Bourbon (2011)2 et 6

-Château de Grillemont, logis et ailes en retour XVIIIe, communs XVIIIe (2019)5

Nicolas Pineau (1684-1754)

-Cheminée de la galerie du château d’Asnières (2012, château des Ormes, Vienne)2

Bernard Poyet (1742-1824)

-Château des Ormes, corps central sous la direction de Charles De Wailly (2011)2

-Grande grange ou grange-écurie des Ormes sous la direction de Charles De Wailly (Vienne, 2011)2

Octave Raquin (1837-1897)

Extension de l’Hôtel du Palais à Biarritz. Le célèbre plan en E de l’établissement (2016)4

Jean-Baptiste Saint-Joir (1720-1775)

-Château et jardins de Villandry au XVIIIe siècle (2022)8

-Décoration rocaille de l'église Saint-Pierre de Ville-Issey (Meuse) pour Jean-Nicolas Jadot, architecte de François-Etienne de Habsbourg-Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique10

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)

Elévation de la « grande tour » ou donjon de la résidence impériale d’Arteaga, exécutée par G-A. Ancelet (Espagne, 2023)9

Charles De Wailly (1730-1798)

-Salle à manger du château d’Asnières (2011)2-3

-Plan et élévation de la grande grange ou grange-écurie des Ormes (Vienne, 2011)2

Bibliographie (par ordre chronologique)

1.Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse d’histoire de l’art, Paris-I Panthéon-Sorbonne, juin 2004, Daniel Rabreau (dir.), 3 tomes.

2.Le château des Ormes, coll. "Itinéraires du Patrimoine", Service régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes, Geste, Poitiers, 2013 (préface de Ségolène Royal, présidente de Région).

3."Le mécénat du marquis de Voyer au château et aux haras d'Asnières-sur-Seine : enjeux politiques et culturels (1750-1755)", Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, année 2013, 2017, p. 139-171.

4.Étude historique sur l’Hôtel du Palais à Biarritz, des origines à nos jours, Hôtel du Palais, Biarritz, mars 2017 (à paraître).

5.Recherche documentaire XVe - XXe siècles sur le château de Grillemont (Indre-et-Loire), 2018 - 2019.

6."Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne – Pierre Meusnier : la vraie histoire du Palais du Commerce de Tours, 1757-1759", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVI, 2020 (2021), p.81-94.

7."Les architectes Gallois et Lafargue au château du Petit-Thouars : un bel exemple de néo-gothique tardif (1873-1901)", Bulletin de la Société d’Histoire de Chinon Vienne & Loire – Amis du Vieux Chinon, t. XII, n° 6, 2022, p. 903-920.

8."Métamorphose de Villandry au XVIIIe siècle : les superbes aménagements du comte Michel-Ange de Castellane (1756-1775)", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVIII, 2022 (2023), p. 62-85.

9.Artega : le château en Espagne de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III, 2023 (à paraître).

10.Identifié en mai 2023. Article à paraître.

Conférences Napoléon III 2023

- Le 05/03/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

En cette année de commémoration des 150 ans de la disparition de Napoléon III (1873-2023), découvrez les trois conférences que je donnerai cette année pour ceux qui n'auraient pu les intégrer dans leur programmation annuelle.

Napoléon III et le Second Empire demeurent des sujets éternels pour ceux qui apprécient cette période faste de l'Histoire de France.

Jules Hardouin-Mansart et Versailles, Versailles +, février 2023

- Le 11/02/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles +, février 2023, n° 54, mon propos sur Jules Hardouin-Mansart et Versailles, p. 20-21.

Trop souvent réduite à la réalisation du château, des deux écuries ou du Grand Trianon, l’activité d’Hardouin-Mansart à Versailles fut protéiforme et s’étendit à tout le site royal : château, jardins, parc et ville.

L’occasion de rappeler dans cet article l’importance de l’architecte dans l’image et la perception de Versailles, quelque peu malmenée ces dernières années au profit des seuls Le Nôtre ou Le Brun, et combien il demeura, plus que tout autre artiste ou personnage du Grand Siècle, longtemps au service du Roi-Soleil (34 ans).

Ces derniers siècles, il fut, hélas, peu récompensé de son génie contrairement à d'autres gloires nationales.

Gageons que cet article saura combler quelque peu ces lacunes.

![]() Article Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Versailles +, février 2023. p.20-21 pdf

Article Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Versailles +, février 2023. p.20-21 pdf

La renaissance de la cathédrale de Versailles, Versailles +, n° 151, novembre 2022

- Le 07/11/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

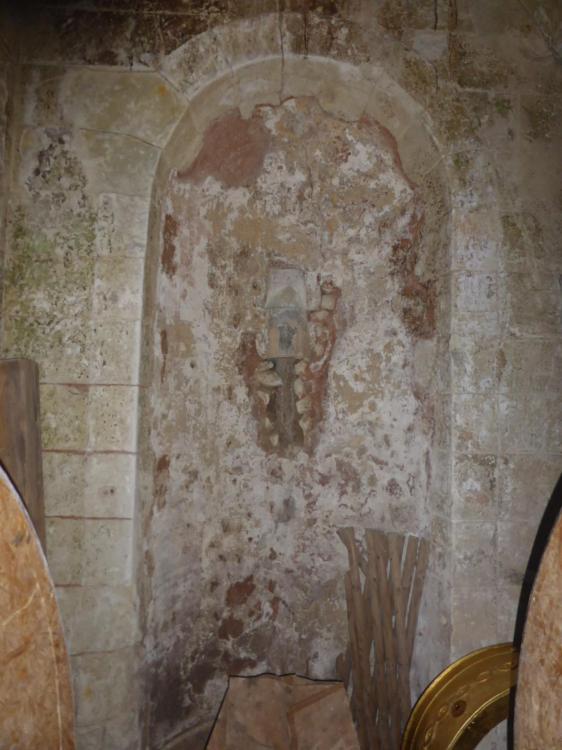

À l’occasion de sa restauration et de l’exposition Louis XV actuellement au château, découvrez dans la revue Versailles + de novembre, mon article pleines pages sur la cathédrale de Versailles, premier grand chantier religieux du Bien-Aimé.

Longtemps restée dans l’ombre de la chapelle royale et des grandes églises parisiennes du moment, Saint-Louis de Versailles constitue assurément un chef-d’œuvre de l’art religieux du XVIIIe siècle : parmi les plus éminents architectes, peintres, sculpteurs et ornemanistes d’alors collaborèrent à cet édifice et à sa chapelle des Catéchismes (de la Providence aujourd'hui). Un édifice conforme aux fastes d’Ancien Régime et à la notoriété de Versailles, capitale du royaume, que l’on peine à concevoir aujourd’hui.

Tous les souverains, de Louis XV à Napoléon III, en passant par Louis XVI, Louis XVIII ou Louis-Philippe, y laissèrent leur empreinte. Le pape Pie VII l’honora de sa visite en 1805.

L’occasion de rappeler aussi combien Versailles dispose d’une architecture religieuse importante : Notre-Dame, Saint-Symphorien, chapelles du Couvent de la Reine (Lycée Hoche) et de l’Hôpital royal (Richaud), toutes conçues et réalisées par d’éminents membres des Académies royales d’architecture, de peinture et sculpture.

Que cette publication soit donc l’occasion de rappeler l’intérêt majeur de l’architecture religieuse de la ville, souvent négligée médiatiquement au profit des réalisations du domaine royal.

Une occasion de beaux documentaires ou d’émissions à envisager pour une meilleure appréhension de leur histoire, leur architecture et des chefs-d’œuvre que ces édifices contiennent.

Sauf exception, les clichés sont de votre serviteur.

Bonne lecture.

![]() Article Saint-Louis, novembre-2022, pdf

Article Saint-Louis, novembre-2022, pdf

Antoine de Saint-Exupéry et la Touraine, La Nouvelle République, Tours, 29-30 octobre 2022

- Le 29/10/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Découvrez ici et dans l'article du dimanche 30 octobre de la Nouvelle République, édition de Tours, les liens mésestimés d'Antoine de Saint-Exupéry et de sa famille avec la Touraine, le Vouvray et le Chinonais en particulier, et plus précisément le château de Sonnay.

La Nouvelle République, Tours, 29 octobre 2022 (édition numérique)

![]() Article Nouvelle République,30 octobre 2022, p. 4

Article Nouvelle République,30 octobre 2022, p. 4

Erratum : lire sous le cliché ancien au bas, à droite : "Marguerite et Jean, tante et père d'Antoine de Saint-Exupéry, devant le château de Sonnay"

Abbaye Notre-Dame-des-Anges, Saint-Cyr : la porte identifiée de Jules Hardouin-Mansart (vers 1685)

- Le 15/10/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

L’histoire de l’art et du patrimoine est faite d’heureuses surprises : isolée au milieu du square Anatole France à Saint-Cyr, près de Versailles, une superbe porte fin XVIIe, ornée du blason royal et de deux putti sur les côtés, se trouve être le portail principal de l’abbaye Notre-Dame-des-Anges.

Restée dans l’ombre de la célèbre maison royale Saint-Louis, celles des dames de Madame de Maintenon, sa voisine immédiate, cette abbaye s’avère en réalité bien plus ancienne : il s’agit en effet d’une abbaye bénédictine du Xe siècle, fondée par Robert III, évêque de Chartres de 1156 à 1164.

Elle bénéficia au Moyen Age d’importants bénéfices des rois Louis VII, Philippe Auguste et Charles V.

Elle constituait la maison-mère de trois abbayes de femmes : le prieuré Saint-Antoine de Rosny, diocèse d’Evreux ; le couvent Sainte-Madeleine de Villarceaux, diocèse de Rouen ; et l’abbaye Saint-Corantin, diocèse de Chartres.

Au XVIIe siècle, l’abbaye royale eut pour abbesses :

1°) Élisabeth d’Aligre (1630-1694 ?), religieuse du prieuré de Bellomer, ordre de Fontevraud, de 1654 à 1688. Elle était la fille d’Etienne III d’Aligre (1592-1677), chancelier de France, et de Jeanne Lhuillier, sa première épouse.

2°) Françoise d’Aligre (1634-1719), sœur de la précédente et sa coadjutrice, qui lui succéda de 1688 à 1717.

En 1675, Élisabeth Lhuillier, troisième et dernière épouse du chancelier d’Aligre, belle-mère des précédentes, fut la protectrice de l’hôpital des Enfants Trouvés du faubourg Saint-Antoine à Paris. Elle sollicita Jules Hardouin-Mansart pour la réalisation d’un vaste pavillon à son usage personnel.

Conclu en septembre de cette année, le chantier, trop ambitieux, s’arrêta vite. Revu par Nicolas II Delespine en 1676, collaborateur d’Hardouin-Mansart, il fut parachevé en 16771.

Dix ans plus tard, Jules Hardouin-Mansart se trouvait engagé sur le vaste chantier de la maison des dames de Saint-Cyr (1684-1685), au sud-ouest du domaine de Versailles.

C’est sans doute à ce moment qu’Elisabeth d’Aligre décida de faire appel au premier architecte du roi, voire à son agence, pour réaliser la porte principale de l’abbaye Notre-Dame-des-Anges.

Le style en est facilement reconnaissable : jeu des ressauts, des parties lisses et des refends, élégance propre au grand genre de l’architecte.

Cette porte a été datée faussement de 1650, période de la Fronde, peu propice à ce type de réalisation.

Rappelons qu’Élisabeth d’Aligre fut une abbesse très entreprenante, qui fit augmenter et orner magnifiquement les bâtiments de l’abbaye, aidée en cela par les largesses de François d’Aligre, abbé de Saint-Jacques de Provins depuis 1643.

Ces bâtiments sont visibles sur le plan levé en 1694 par Bourgault, arpenteur du roi, de la seigneurie de Saint-Cyr, propriété de la maison royale du lieu. De vastes logis longilignes apparaissent qui évoquent ceux réalisés par Hardouin-Mansart à Port-Royal-des-Champs pour le logement de la duchesse de Longueville, soeur du Grand-Condé.

Une nouvelle et belle attribution à Jules Hardouin-Mansart, génie de l’architecture du Grand-Siècle.

Par un heureux hasard, le lycée Jules Hardouin-Mansart de Saint-Cyr, se trouve à deux pas de là !

__________________________

*Cf. Bertrand Jestaz, Jules Hardouin-Mansart 1646-1708, Paris, 2008, t. I, p. 139-140 et t. II, p. 158-159.

Sur cette abbaye, cf. Adolphe Dutilleux, L’asile départemental de l’enfance et l’abbaye Notre-Dame des Ange à Saint-Cyr au Val de Gallie, Versailles, 1884.

Le lieu le plus secret de Versailles est dans Versailles +, n° 150, octobre 2022

- Le 29/09/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Découvrez dans le n° 150 de Versailles +, octobre 2022*, p. 20-21, l'un des lieux les plus secrets et méconnus du domaine de Versailles :

La chapelle des Pages de la Grande Écurie de Jules Hardouin-Mansart (1682).

La combinaison des ordres d'architecture employés (colonne ronde et pile carrée) se retrouveront au Bosquet de la Colonnade (1685).

![]() Article Versailles +, octobre 2022, pdf

Article Versailles +, octobre 2022, pdf

* tirage 40 000 exemplaires, Versailles et périphérie.

Les découvertes sur Villandry sont dans la Nouvelle République et sur TV Tours

- Le 07/06/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

J'eus l'occasion d'évoquer ici mes récentes découvertes sur Villandry (architecte et espaces XVIIIe).

Elles sont désormais à lire dans la presse, de Tours à Poitiers, en radio (RCF) et sur TV Tours.

Le XVIIIe siècle, nouvelles perspectives touristiques et culturelles pour Villandry :

Article Nouvelle République, Tours, 7 juin 2022

Interview Centre Presse, Poitiers, 4 juin 2022

Reportage TV Tours, 7 juillet 2022

Cet article est illustré par deux détails de la petite chapelle (niche et voûte).

Blondel - Mansart de Sagonne : le talent escamoté

- Le 06/06/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

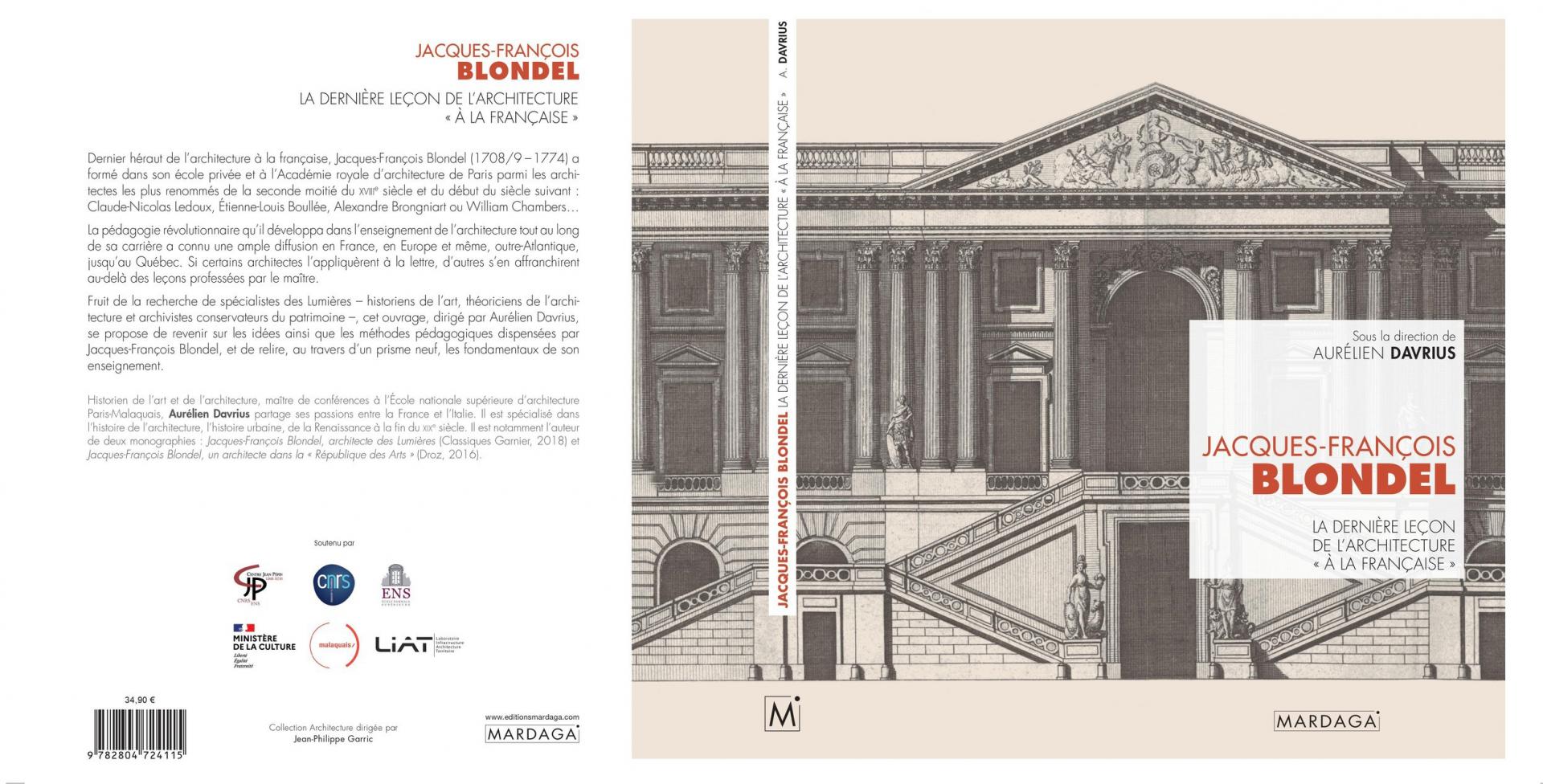

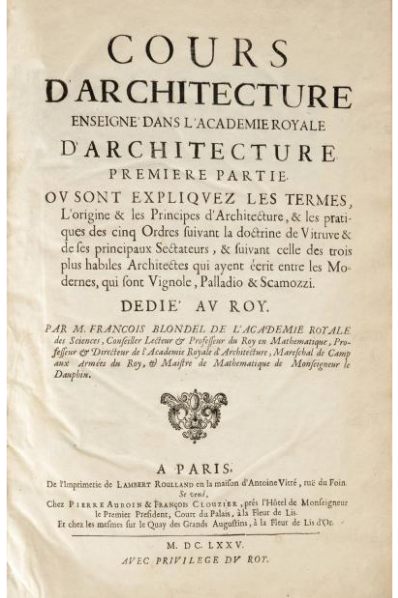

Les actes du colloque Jacques François Blondel. La dernière leçon de l’architecture à la française tenu à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le 14 décembre 2017, viennent de paraître, aux éditions Mardaga, sous la direction d’Aurélien Davrius, maître de conférences à l’École supérieure d'Architecture Paris-Malaquais.

Le sommaire est excellent et vous pourrez y découvrir mon article "Blondel et les Mansart : une leçon particulière" (p. 33-53).

Il est l’occasion de rappeler les relations ambivalentes qu’entretînt le grand maître de l’enseignement de l’architecture en France au XVIIIe siècle envers ceux qu’il considérait comme des modèles, à prendre ou à rejeter suivant qu’ils relevaient du génie ou du talent.

Si le goût prononcé de Blondel pour l’œuvre de François Mansart est bien connu, on oublie souvent, cependant, qu’il montra un égal attrait pour l’activité de Jules Hardouin-Mansart, partagé entre l’intellect de l’un et l’affect de l’autre.

S’agissant du troisième membre de la dynastie, à savoir Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du roi, Blondel l’ignora superbement, n’évoquant ses bâtiments que de manière laconique.

On découvrira dans cet article comment leurs relations communes avec le grand sculpteur-ornemaniste Nicolas Pineau, mais aussi avec les Voyer d’Argenson à travers l’Académie de Saint-Luc, ou le projet de Trianon allemand que constituait le château de Jägersburg pour le duc Christian IV des Deux-Ponts, furent autant de motifs de frictions ou, tout du moins, de rivalités entre les deux hommes.

Cette relation « particulière » rejaillit naturellement sur Pierre Patte, disciple de Blondel, qui succéda à Mansart de Sagonne au service du prince allemand.

Après Blondel, l’activité de Mansart de Sagonne fut escamotée à son tour par Pierre Patte, notamment dans son grand ouvrage Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV (1765) qui recense les grands projets de places royales dédiées au roi. Le dernier Mansart n’apparait pas quoique, suite à mes travaux en thèse, il figure comme l’architecte du roi qui avait le plus investi ce thème, tant à Paris qu’à Marseille*.

Ses grands projets royaux, dont celui de l’église royale Saint-Louis de Versailles, ne seront guère mieux traités par les deux hommes. C’est ainsi que l’architecte du roi demeura un éternel inconnu jusqu’au XXe siècle.

Après tant de vicissitudes, je livre donc aux amateurs d’architecture XVIIIe cet aspect méconnu de l’activité de Blondel et de ses liens avec le dernier des Mansart.

____________________________

*Voir mes articles :

-"Un projet inédit de place royale et d’hôtel de ville à Marseille par Mansart de Sagonne (1752)", Bulletin Monumental, 1996, n° 1, p. 129-147.

-"Les projets de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne pour la place Louis XV de Paris (1748-1753)", Paris, capitale des arts sous Louis XV, annales du Centre Ledoux, tome 2, Paris-Bordeaux, 1998, p. 129-147.

-"L'hôtel de ville de Marseille. Vicissitudes de l'aménagement urbain sous Louis XV" in Hôtels de ville. Architecture publique à la Renaissance, ouvrage collectif sous la direction d'Alain Salamagne, Rennes et Tours, 2015, p. 319-344.

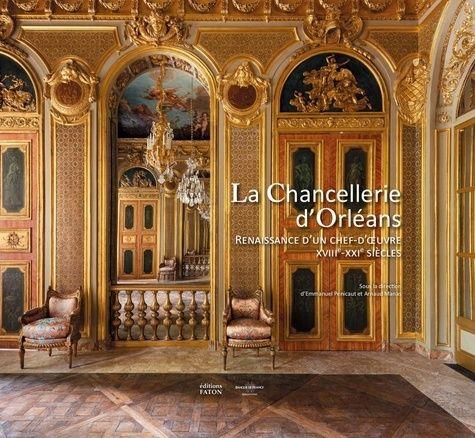

Ouvrage Chancellerie d'Orléans 2022. Examen critique

- Le 17/05/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

À l'heure où certains s'arrogent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas toujours, il est bon de livrer un examen critique de leurs travaux.

C'est ce à quoi je me suis livré à propos de l'ouvrage La Chancellerie d'Orléans. Renaissance d'un chef-d'oeuvre XVIIIe-XXIe siècles, paru en février 2022*.

Le quatrième de couverture assure qu'il a été rédigé par "les meilleurs spécialistes". Je démontre ici qu'il n'en est rien ou pas vraiment pour certains d'entre eux.

L'objet de mon propos, au-delà des inexactitudes de circonstances, est de montrer le mode de travail et l'état d'esprit de membres du comité scientifique, retenus on ne sait trop comment parfois**, se livrant à une exploitation éhontée de mes travaux en les citant à minima, voire pas du tout.

On verra comment certains ont priviligié en effet mes travaux sur le chantier du château d'Asnières plutôt que d'évoquer ceux sur l'hôtel de Voyer, objet de l'ouvrage, ou ma publication en 2020 sur Julien-David Le Roy, conseiller artistique du marquis de Voyer. Publication qui n'apparait d'ailleurs pas dans la bibliographie.

Je laisse le soin à chacun de se forger un avis mais l'on constatera, au bout du compte, qu'il n'est pas donné, à qui le veut, de traiter un sujet aussi vaste et complexe sans y laisser quelques plumes ...

Ceux qui me suivent sur ce site, depuis sa création en 2010, savent combien le sujet du marquis de Voyer m'est cher.

Bonne lecture !

Document critique à télécharger :

![]() Ouvrage Chancellerie d'Orléans, examen-critique, Ph. Cachau, mai 2022, pdf

Ouvrage Chancellerie d'Orléans, examen-critique, Ph. Cachau, mai 2022, pdf

* Éditions Faton.

** Les véritables historiens du sujet n'ont pas été, en effet, associés comme le montre la biblioraphie en fin de propos.