Versailles

Inauguration du grand orgue de la cathédrale Saint-Louis, Versailles, janvier 2025

- Le 20/01/2025

- Commentaires (0)

Les 17-18 et 26 janvier 2025 verront l’inauguration du grand orgue de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, après six ans de restauration.

Réalisé en 1760-1761 par Louis-Alexandre Cliquot (1680-1760) et son fils François-Henri (1732-1790), qui le paracheva à la mort de son père, cet orgue de 53 tonnes, classé M.H. en 1906, figure au rang des plus grands instruments liturgiques du XVIIIe siècle au même titre que l’orgue de la chapelle royale du château, œuvre de Robert et Jean Cliquot (1710-1771), respectivement père et aïeul des précédents.

Inauguré aux vêpres du 31 octobre 1761, veille de Toussaint, il fut joué, nous dit L’Avant-Coureur, durant trois-quart d’heure devant Louis XV par son organiste Nicolas-Hubert Paulin (1713-1785).

L’orgue fut restauré à plusieurs reprises au XIXe siècle. Les interventions les plus notables sont celles de : Pierre-François Dallery (1807-1808), son fils Louis-Paul (1828-1829), John Abbey (1838-1839) et, surtout, Aristide Cavaillé-Coll (1859-1863).

Restauré à nouveau en 1901-1902, l’orgue dut attendre 1987-1989 pour que l’on procédât à une nouvelle intervention d’envergure en vue du bicentenaire de la Révolution française. Je me souviens encore de l’inauguration, le 15 octobre 1989, avec le récital de Marie-Claire Alain. L’orgue avait été béni alors par Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Versailles.

La colle employée durant cette restauration entraina malheureusement une dégradation lente des 3248 tuyaux, constatée en 2000. Ce n’est qu’en 2018 que la restauration complète put être enfin engagée. Le remontage des tuyaux, effectué en 2024, avait été entravé en 2020-2022 par le Covid et la restauration de la façade de la cathédrale.

On retrouvera l’historique complet de l’instrument dans mon ouvrage « La cathédrale Saint-Louis de Versailles. Un grand chantier du règne de Louis XV », Paris, Somogy, 2009 (p.52-53, 87-88, 126-130), ainsi que la composition complète de l’instrument (p.246-247), avec l’aimable et précieuse collaboration de Jean-Pierre Millioud, titulaire de l’orgue depuis quatre décennies.

Le 18 janvier, à 16h, verra une nouvelle bénédiction de l’instrument par Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles.

Premier concert inaugural, le 19 janvier, 15h et le second, le 26 janvier, 15h.

Toutes les informations ici : https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/video-un-monstre-de-la-musique-est-de-retour-en-la-cathedrale-saint-louis-de-versailles_62115326.html

Deux-Ponts - Pompadour : les échanges franco-allemands au XVIIIe siècle

- Le 07/11/2024

- Commentaires (0)

C’est un des merveilleux sujets que j’eus à traiter au cours de ma carrière scientifique.

Personnage central des échanges franco-germaniques et de l’amitié franco-allemande au milieu du XVIIIe siècle, par ses prétentions aux trônes de Bavière et du Palatinat, le duc Christian IV des Deux-Ponts (1722-1775), prince palatin, fut, de 1750 à 1764, l’intime de Louis XV et, surtout, de Madame de Pompadour qui le trouvait fort séduisant.

Prince francophile et francophone, souverain d’une de ces principautés éparses du Saint-Empire romain germanique, il était, "aussi français que s’il était né au milieu de Versailles", nous dit le duc de Zuckmantel. Très apprécié à chaque séjour, il fut beaucoup regretté à son décès en 1775.

Intime de Marc-René de Voyer d’Argenson, marquis de Voyer (1722-1782) – personnalité éminente des arts au XVIIIe, aussi réhabilitée par mes travaux ‒, le duc commanda à Mansart de Sagonne, le château de Jägersburg (1752-1756), réplique du Grand Trianon de Jules Hardouin-Mansart. Cette demeure était aussi inspirée des projets de palais de Blondel comme exposé en 2012 dans mon article de la revue du Centre historique allemand à Paris (Francia, n° 39, p. 135-165).

J’eus l’occasion de prolonger le propos en 2018, sous l’angle de la rivalité avec Pierre Patte, cette fois, dans Saarpfalz. Blätter für Geschichte und Volksunde, revue historique de Sarre (n° 3, 2018, p.37-51).

Réhabilité par Wilhelm Weber en 1987 dans son remarquable ouvrage Schloss Karlsberg, le duc des Deux-Ponts demeurait inconnu en France jusqu’à mes recherches dans les années 1990. Une fois encore (après Voyer d’Argenson et Biarritz), l’intérêt porté à ce personnage ignoré me valut l’exploitation éhontée de mes travaux par une citation à minima d’un universitaire. La rançon du succès, diront certains. Si Coco Chanel déclarait aimer être copiée, il n’en est pas de même pour moi.

Pour mieux apprécier l’importance et la variété des échanges entre Deux-Ponts et la France de Louis XV (diplomatie, culture, économie, etc), il convient de se reporter aux missives du duc avec la Pompadour. La publication de cette abondante correspondance est un projet que je caresse depuis fort longtemps. Je lance ainsi un appel à l’attention des institutions historiques allemandes ou américaines en vue de sa publication dans un bel ouvrage.

Pour mieux cerner l’importance et la considération qu’on portait à ce prince allemand à Versailles sous Louis XV, son peintre Mannlich rappelle comment « l’évocation du nom de mon souverain produisit un effet magique » lorsqu’il s’agit de lui ouvrir le Petit Trianon.

L’allée principale de cette résidence, ô combien célèbre, fut plantée, rappelons-le, de peupliers sur le modèle de celle de Jägersburg, et non d’ormes ou de tilleuls suivant la tradition française d’alors. Les échanges entre le duc et la Pompadour cessèrent à la mort de celle-ci en 1764.

On comprendra donc l’intérêt particulier de publier cette correspondance afin de mieux cerner les échanges et influences entre France et Allemagne au Siècle des Lumières.

Un grand merci pour vos contacts et recommandations.

Rétro 1992 : mon plan d'aménagement de la place Saint-Louis de Versailles

- Le 31/08/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

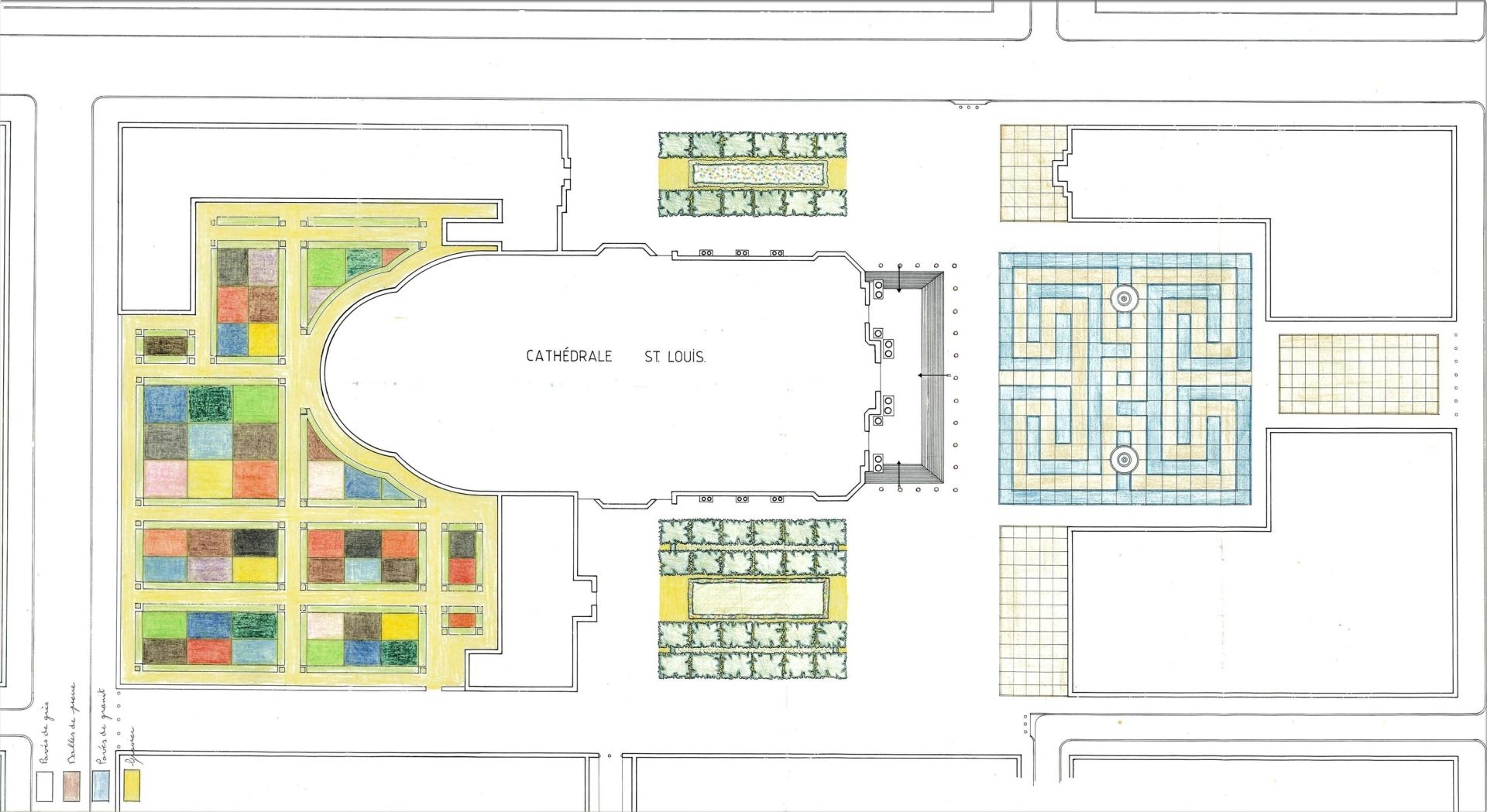

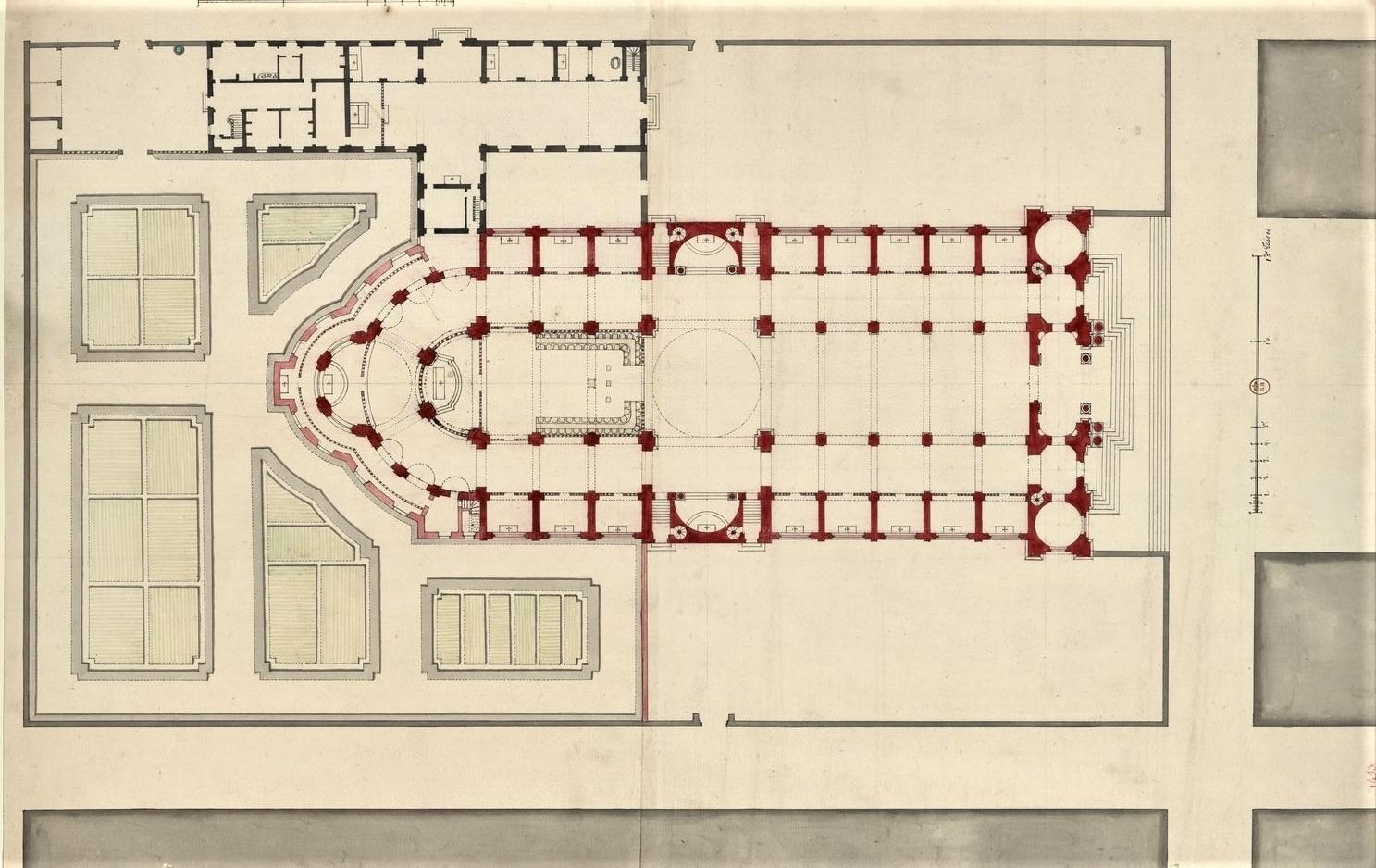

Voici le plan d’aménagement de la place Saint-Louis de Versailles que j’avais composé en 1992 en collaboration avec un jeune étudiant de l’École d’Architecture de Versailles.

Petit rappel historique : À la fin des années 1980, la municipalité d’André Damien envisagea le réaménagement de la place de la cathédrale en supprimant le parking en surface qui existait alors.

Le plan proposé par la Ville, confié à Jean-Claude Rochette, architecte des Monuments historiques, entendait disposer des parterres de broderies sur les placettes latérales de l’édifice tandis que le reste de la place était entièrement minéral.

Cet aménagement me parut incongru car il n’y eut jamais au XVIIIe siècle de tels motifs à ces endroits et ce d’autant qu’ils étaient réservés aux jardins et donc inenvisageables dans un espace urbain comme celui qui nous concerne.

Je conçus donc un projet basé sur des éléments plus authentiques esthétiquement :

1°) Pour le chevet de la cathédrale, je repris l’aménagement du jardin de l’évêché proposé par Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, dans ses divers projets pour l’église Saint-Louis au début des années 1720.

2°) Pour les arbres des places latérales, qui étaient alors en boule ou informe, je repris la taille en rideau visible en maints endroits de Versailles : Grand Canal, Jardin français de Trianon, Boulevards du Roi et de la Reine.

Plutôt que l’espace en terre battue que l’on voit aujourd’hui, je disposais au centre un espace vert composé d’un gazon entouré de fleurs à gauche, motif que j’inversais, à droite, par souci de diversité et d’originalité.

3°) S’agissant de la place centrale, je m’inspirais de la place de la Santissima Annunziata à Florence dont la place Saint-Louis reprenait le schéma, rare pour une place française, à savoir : une église en fond de place avec rue axiale en perspective. Afin de conférer fraicheur et animation visuelle à cet espace pour le moins aride, je proposais l’installation de fontaines sur le modèle de celles de la place des Vosges à Paris, disposées symétriquement comme sur la place florentine.

4°) Le centre de la place était agrémenté d’un labyrinthe en évocation des labyrinthes des cathédrales gothiques. Le motif à la grecque se voulait un clin d’œil au goût néo-grec naissant lors de l’achèvement de l’église Saint-Louis en 1754, son style rocaille l’ayant fait paraître alors démodée.

5°) Le reste de la place alternait pavés de grès et espaces dallés pour l’installation de terrasses de café ou tout autre animation, plus agréables aux pieds que le pavé actuel. J'envisageais alors l'installation provisoire de kiosques pour marchands de glace avec menues terrasses durant la saison estivale.

De toutes ces propositions, la municipalité n’agréa que la taille en rideau, ce dont j’étais assez satisfais car il s’agissait d’un élément significatif dans la perception générale du monument et de son environnement.

À l’heure du changement climatique et de la végétalisation des espaces urbains, ce projet reprend toute son actualité : l’aménagement du chevet de la cathédrale en jardin valoriserait ce secteur ingrat de l’édifice, contribuerait à sa restauration et satisferait bien des habitants du quartier Saint-Louis où les espaces verts sont rares.

Les fontaines de la place serviraient au rafraichissement et au spectacle des habitants, comme des visiteurs de la cathédrale, qui pourraient s’y désaltérer.

Des idées à méditer.

Philippe Cachau, 31 août 2023

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles + mai-juin 2023

- Le 11/07/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles + de mai-juin 2023, le dernier volet des Mansart à Versailles à travers l'oeuvre de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778).

Désormais, il n'y a pas que Jules Hardouin-Mansart à Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles !

À lire ici :

![]() Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Jules Hardouin-Mansart et Versailles, Versailles +, février 2023

- Le 11/02/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles +, février 2023, n° 54, mon propos sur Jules Hardouin-Mansart et Versailles, p. 20-21.

Trop souvent réduite à la réalisation du château, des deux écuries ou du Grand Trianon, l’activité d’Hardouin-Mansart à Versailles fut protéiforme et s’étendit à tout le site royal : château, jardins, parc et ville.

L’occasion de rappeler dans cet article l’importance de l’architecte dans l’image et la perception de Versailles, quelque peu malmenée ces dernières années au profit des seuls Le Nôtre ou Le Brun, et combien il demeura, plus que tout autre artiste ou personnage du Grand Siècle, longtemps au service du Roi-Soleil (34 ans).

Ces derniers siècles, il fut, hélas, peu récompensé de son génie contrairement à d'autres gloires nationales.

Gageons que cet article saura combler quelque peu ces lacunes.

![]() Article Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Versailles +, février 2023. p.20-21 pdf

Article Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Versailles +, février 2023. p.20-21 pdf

La renaissance de la cathédrale de Versailles, Versailles +, n° 151, novembre 2022

- Le 07/11/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

À l’occasion de sa restauration et de l’exposition Louis XV actuellement au château, découvrez dans la revue Versailles + de novembre, mon article pleines pages sur la cathédrale de Versailles, premier grand chantier religieux du Bien-Aimé.

Longtemps restée dans l’ombre de la chapelle royale et des grandes églises parisiennes du moment, Saint-Louis de Versailles constitue assurément un chef-d’œuvre de l’art religieux du XVIIIe siècle : parmi les plus éminents architectes, peintres, sculpteurs et ornemanistes d’alors collaborèrent à cet édifice et à sa chapelle des Catéchismes (de la Providence aujourd'hui). Un édifice conforme aux fastes d’Ancien Régime et à la notoriété de Versailles, capitale du royaume, que l’on peine à concevoir aujourd’hui.

Tous les souverains, de Louis XV à Napoléon III, en passant par Louis XVI, Louis XVIII ou Louis-Philippe, y laissèrent leur empreinte. Le pape Pie VII l’honora de sa visite en 1805.

L’occasion de rappeler aussi combien Versailles dispose d’une architecture religieuse importante : Notre-Dame, Saint-Symphorien, chapelles du Couvent de la Reine (Lycée Hoche) et de l’Hôpital royal (Richaud), toutes conçues et réalisées par d’éminents membres des Académies royales d’architecture, de peinture et sculpture.

Que cette publication soit donc l’occasion de rappeler l’intérêt majeur de l’architecture religieuse de la ville, souvent négligée médiatiquement au profit des réalisations du domaine royal.

Une occasion de beaux documentaires ou d’émissions à envisager pour une meilleure appréhension de leur histoire, leur architecture et des chefs-d’œuvre que ces édifices contiennent.

Sauf exception, les clichés sont de votre serviteur.

Bonne lecture.

![]() Article Saint-Louis, novembre-2022, pdf

Article Saint-Louis, novembre-2022, pdf

Le lieu le plus secret de Versailles est dans Versailles +, n° 150, octobre 2022

- Le 29/09/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Découvrez dans le n° 150 de Versailles +, octobre 2022*, p. 20-21, l'un des lieux les plus secrets et méconnus du domaine de Versailles :

La chapelle des Pages de la Grande Écurie de Jules Hardouin-Mansart (1682).

La combinaison des ordres d'architecture employés (colonne ronde et pile carrée) se retrouveront au Bosquet de la Colonnade (1685).

![]() Article Versailles +, octobre 2022, pdf

Article Versailles +, octobre 2022, pdf

* tirage 40 000 exemplaires, Versailles et périphérie.

Alexis de Tocqueville : de Versailles à la Touraine

- Le 13/09/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

On ne présente plus Alexis de Tocqueville (1805-1859), de son vrai nom Alexis-Henri-Charles Clérel, comte de Tocqueville, chantre de la démocratie américaine. Le début de sa carrière fut marquée par sa nomination, en 1827 en tant que juge auditeur au Tribunal royal de Versailles. Son père était alors préfet de Seine-et-Oise.

Cette nomination lui valut de faire la connaissance de Gustave Bonnin de La Bonninière de Beaumont, dit Gustave de Beaumont (1802-1866), désigné l'année précente (22 février 1826), procureur du roi au tribunal de première instance. Beaumont restera à Versailles jusqu'à sa nomination à celui de Paris, le 27 septembre 1829.

Les deux hommes, qui étaient de la même génération et pétris des mêmes idées, se lièrent d'une amitié indéfectible dans la cité royale. Beaumont hébergea ainsi son ami au 66 rue d'Anjou où il disposait d'un appartement.

Une plaque commémorative rappelle la présence de Tocqueville à cet endroit, de 1828 à 1832*. Elle nous est sensible à plusieurs titres : non seulement en tant qu'enfant du quartier Saint-Louis de Versailles, mais aussi en tant qu'ex-voisin du lieu durant deux décennies et enfin en tant qu'auteur d'un ouvrage sur la famille de Beaumont et son fief tourangeau, paru en 2019**.

En 1830, suite à leur démarche auprès du garde des Sceaux, Tocqueville et Beaumont obtinrent du gouvernement un congé de dix-huit mois afin de se rendre aux Etats-Unis pour étudier le système pénitentiaire américain, aux conceptions révolutionnaires alors en termes de gestion des détenus. En avril 1831, les deux hommes embarquèrent au Havre en direction de New York.

Ce séjour, qui s'étendit jusqu'en janvier 1832, valut aux deux amis la sortie d'ouvrages majeurs pour le XIXe siècle, à savoir : pour Gustave de Beaumont, Du système pénitentiaire aux Etats-Unis (1833) en collaboration avec Tocqueville et Marie ou de l'esclavage aux Etats-Unis (1835), première grande dénonciation de la situation des Noirs américains.

Enfin, pour Tocqueville, l'ouvrage en deux tomes, De la démocratie en Amérique (t. I, 1835 ; t.II, 1840), "best-seller" de la littérature française et européenne. Les deux hommes se livreront ensuite à une carrière politique sur les bancs de l'Assemblée en tant que députés.

En 1853, Tocqueville éprouvant le besoin de passer l’été et l’hiver en province - le Second Empire n'était pas sa tasse de thé ! -, son ami Gustave de Beaumont lui trouva une demeure, Les Trésorières à Saint-Cyr-sur-Loire, en périphérie de Tours. Il y séjourna de juin 1853 à mai 1854.

Ceci lui permit d'entreprendre des recherches aux Archives départementales d’Indre-et-Loire pour servir son essai, L'Ancien Régime et la Révolution (Paris,1856). Tocqueville décédera cinq ans plus tard à Cannes.

Cette présence d'Alexis de Tocqueville à Saint-Cyr-sur-Loire, dans la région de la famille de Beaumont, lui vaut aujourd'hui son portrait sur un rond point très fréquenté de la ville.

On regrettera que Gustave de Beaumont, issu d'une des plus vieilles familles tourangelles et ce depuis le Moyen Age, né à quelques kilomètres de là, à Beaumont-la-Ronce, n'ait pu disposé de semblable faveur près de lui, son oeuvre littéraire - certes quelque peu oublié aujourd'hui - ayant été au moins aussi important.

Espérons que ce regrettable oubli saura être réparé par la municipalité.

___________________________________________

* 1831 nous semble plus exact, Tocqueville étant en Amérique en 1831-1832 et à Paris ensuite.

**Ouvrage disponible sur demande (12 euros + frais de port).

Restauration de la cathédrale Saint-Louis de Versailles 2021-2022

- Le 04/04/2021

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2021

La cathédrale Saint-Louis de Versailles est l’un des édifices religieux majeurs du règne de Louis XV au même titre que les églises Saint-Sulpice ou Sainte-Geneviève (actuel Panthéon) à Paris1.

Depuis le mois de mars 2021, la cathédrale fait l’objet d’une grande campagne de restauration extérieure.

Cela faisait une vingtaine d’années que l’on n’était plus intervenu aussi massivement sur l’édifice : les dernières restaurations en la matière datent en effet du début des années 2000. Elles faisaient suite alors aux dégâts causées par la tempête de décembre 1999.

La présente campagne a pour objet :

1°) le ravalement de la façade principale et des deux tours latérales.

2°) la restauration des trois portes de la façade.

3°) la réfection du vitrail central en façade avec remplacement des fers dégradés de l'armature, des verres abimés et une consolidation des plombs.

4°) la révision générale de la couverture des tours latérales (ardoises, plomb et étanchéité au droit des corniches).

5°) la mise en place d’un dispositif destiné à protéger durablement la pierre des déjections des volatiles2.

On regrettera dans ce beau programme, l’absence de la mise en dorure des plombs extérieurs (bulbes des tours latérales, flèche du dôme3 et couverture de la chapelle axiale de la Vierge), lesquels pourront faire l’objet d’une prochaine campagne d’intervention. Ainsi réhabilités, ils feraient un bel écho aux plombs dorés de la chapelle royale récemment dégagée.

On ne peut qu’encourager une telle initiative afin de redonner à la cathédrale de Versailles et, plus largement aux églises de la cité royale, leur splendeur initiale. Ceci contribuerait à leur réhabilitation dans l’esprit des visiteurs de la ville et chez les historiens et historiens d’art.

Rappelons que Versailles était alors la capitale administrative de la France, pays le plus peuplé et le plus puissant d’Europe.

L’église Notre-Dame, église primitive de la cité nouvelle de Louis XIV, avait aussi ses plombs dorés comme nous l’avons rappelé en 2009, d’après un dessin retrouvé aux Archives nationales4.

Les armes de France du blason royal ailé sur le fronton principal pourront aussi être rétablies durant cette campagne à l’instar d’autres édifices de la ville (église Notre-Dame, Bibliothèque municipale, ex-ministère des Affaires étrangères), blason ainsi visible sur la place Vendôme à Paris.

1.Voir notre ouvrage publié en 2009 aux éditions Somogy. Ce bel édifice ne suscite, curieusement, pas autant d’intérêt médiatique que le Potager du roi voisin. Il contient pourtant parmi les chefs-d’œuvre de la peinture des XVIIIe et XIXe siècles et abrite l’une des plus belles charpentes de France.

2.Précisions aimablement communiquées par la Conservation régionale des Monuments historiques Ile-de-France.

3.La dorure de la flèche fut timidement engagée au début des années 2000. Rappelons que, sous l’Ancien Régime, il n’était pas concevable de laisser ainsi le plomb d’un édifice royal, surtout lorsqu'il est aussi visible depuis la terrasse de l’Orangerie du château. La remise en dorure des bulbes redonnerait au lieu le prestige qui lui fait actuellement défaut.

4.Réflexions engagées suite à nos échanges avec Gérald Van Der Kemp en 1991.

Découvrez l'étonnant aspect néo-Louis XIII de Biarritz au XIXe siècle

- Le 08/08/2019

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2019

Au XIXe siècle, Biarritz fut largement dominée par le style néo-Louis XIII, dénommé parfois "Louis XIV" à cette époque, avec ses façades de brique ou de fausse brique et de pierre.

Cette esthétique était issue de la demeure impériale de Napoléon III et d'Eugénie, dite "Villa Eugénie", et d'autres bâtiments du domaine impérial (pavillons d'entrée, écuries, chapelle). La villa - château devrait-on dire - était inspirée du premier château de Versailles de Louis XIII et Louis XIV.

L'esthétique de fausse brique de certains hôtels, immeubles et villas fut abandonnée au cours du XXe siècle, particulièrement à partir des années 1960-1970, au profit d'un crépis rouge et monotone qui se répandit partout par facilité et souci d'économie.

L'esthétique de la Biarritz impériale de Napoléon III, outre la Villa Eugénie, était aussi héritée de celle de Louis XIV dans sa ville de Versailles.

Découvrez donc dans Album photos les différents aspects de cette esthétique dénaturée par le temps au point de modifier totalement notre perception de ce que fut Biarritz sous Napoléon III et à la fin du XIXe siècle.

Le récent ravalement uniforme de l'Hôtel du Palais (2018-2020) témoigne de ces pratiques malencontreuses qui ont la vie dure ...

Correspondance Pompadour-Deux-Ponts dans "Château de Versailles", n° 26, été 2017

- Le 30/07/2017

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2017

Découvrez dans le dernier numéro de la revue Château de Versailles, n° 26, juillet-septembre 2017, quelques aspects de la passionante correspondance entre la marquise de Pompadour et le duc des Deux-Ponts, Christian IV, prince palatin.

Un éclairage inédit sur les échanges politiques, militaires et culturels entre la France et l'Allemagne au milieu du XVIIIe siècle.

La publication de cette correspondance est envisagée aux éditions Hommel.