Articles de philippecachau

Conférences Napoléon III 2023

- Le 05/03/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

En cette année de commémoration des 150 ans de la disparition de Napoléon III (1873-2023), découvrez les trois conférences que je donnerai cette année pour ceux qui n'auraient pu les intégrer dans leur programmation annuelle.

Napoléon III et le Second Empire demeurent des sujets éternels pour ceux qui apprécient cette période faste de l'Histoire de France.

Jules Hardouin-Mansart et Versailles, Versailles +, février 2023

- Le 11/02/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles +, février 2023, n° 54, mon propos sur Jules Hardouin-Mansart et Versailles, p. 20-21.

Trop souvent réduite à la réalisation du château, des deux écuries ou du Grand Trianon, l’activité d’Hardouin-Mansart à Versailles fut protéiforme et s’étendit à tout le site royal : château, jardins, parc et ville.

L’occasion de rappeler dans cet article l’importance de l’architecte dans l’image et la perception de Versailles, quelque peu malmenée ces dernières années au profit des seuls Le Nôtre ou Le Brun, et combien il demeura, plus que tout autre artiste ou personnage du Grand Siècle, longtemps au service du Roi-Soleil (34 ans).

Ces derniers siècles, il fut, hélas, peu récompensé de son génie contrairement à d'autres gloires nationales.

Gageons que cet article saura combler quelque peu ces lacunes.

![]() Article Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Versailles +, février 2023. p.20-21 pdf

Article Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Versailles +, février 2023. p.20-21 pdf

Arteaga (Espagne), la résidence impériale révélée

- Le 09/01/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Après l’exhumation des nombreuses planches du domaine impérial de Biarritz en 2016, qui seront publiées prochainement1, la découverte de l’exceptionnelle documentation sur la résidence impériale d’Arteaga en Espagne (Biscaye) constitue un autre moment fort de mon activité d’historien de l’art sur un sujet napoléonien.

C’est aussi un moment déterminant dans l’approche de l’impératrice Eugénie, de l’architecture et des arts décoratifs des résidences impériales au milieu du XIXe siècle.

La littérature sur cette résidence espagnole est inexistante en France. C’est donc avec une profonde émotion que je fais part de ce fonds exceptionnel (correspondance, planches, devis, factures …) qui sera dévoilé en cette année impériale à travers conférences et publications.

L’ensemble de cette recherche est protégé au titre du ©copyright.

Bien plus que Biarritz qui, contrairement à ce que l’on prétend à tort, fut autant la réalisation de Napoléon III que d’Eugénie2, Arteaga fut assurément la résidence de l’impératrice, érigée au rang des résidences impériales à compter de 1857. Comme Biarritz ou Solférino (Landes), elle demeurera, après la chute de l’Empire en 1870, sa résidence personnelle dans une Espagne qui lui restera chère jusqu’à son décès à Madrid, dans le palais familial de Liria, en 1920.

Arteaga doit être ainsi considérée comme l’un des éléments non-négligeables des rapports franco-espagnols au milieu du XIXe siècle. Cette résidence était liée en effet aux liens de l’impératrice Eugénie avec la province de Biscaye, ses parentés avec les seigneurs d’Arteaga et de Gasteiz. Sur la base de cette ascendance, les cortes de la province firent en 1856 de son fils Louis-Napoléon-Eugène, né cette année-là, un Biscayen d’origine.

Arteaga, c’est aussi, sur le plan de l’histoire de l’art, un nouveau témoignage de l’éclectisme des goûts de l’impératrice qui passe ainsi d’une architecture de style Louis XIII brique et pierre à Biarritz, dite alors "Louis XIV", au style néo-gothique à l’instar de la résidence de Pierrefonds (Oise) dont elle constitue la petite sœur espagnole. Les deux sites sont en effet conçus et commencés au même moment (1857-1858).

Plus largement, cette découverte documentaire constitue un moment déterminant dans l’appréhension d'Eugénie, trop souvent traitée sous son angle purement français. Rappelons qu’elle était à la fois : espagnole par la naissance, la famille paternelle, les mœurs (sa profonde piété catholique), les goûts (la corrida, par exemple) et l'entourage3 ; française par son mariage, son fils, son rôle d’impératrice des Français, ses ami(e)s et relations, son goût de la mode, de l’architecture et de la décoration intérieure ; anglaise enfin - britannique devrait-on dire, si l’on considère les origines écossaises de sa mère -, son intimité avec la reine Victoria et, bien sûr, son long exil en Angleterre en 1870 à Chislehurst tout d’abord, au sud-est de Londres, puis à Farnborough Hill (Hampshire), à partir de 1880, qui fut sa dernière résidence4.

Lors de mes investigations approfondies sur le domaine de Biarritz dont on parlait si mal, l’existence de cette résidence espagnole m'intrigua, étant régulièrement signalée par les contemporains et dans les sources aux côtés de celles de Pau et de Biarritz. Résidence dont ne parlaient – curieusement – jamais les historiens.

En 2018, je me rendis donc sur place afin de mieux appréhender ce site si mal connu des Français et mis en ligne des clichés de l’ex-forteresse médiévale.

En ce jour de cent-cinquantenaire de la disparition de Napoléon III, Louis XIV du XIXe siècle5, c'est une heureuse découverte qui est ainsi révélée.

________________________________

1.Ouvrage à paraître qui fait suite aux conférences, articles et hors-série livrés en 2019-2020.

2. Le tableau d'Ange Tissier figurant Napoléon III et Eugénie devant le projet du Louvre est emblématique de la collaboration qui existait au sein du couple dans la réalisation et les aménagements des résidences impériales.

3.Voir à ce propos, le remarquable article de Jean-Emmanuel Skovron, "De qui Montijo est-il le nom ? Pour une meilleure connaissance de la famille espagnole de l’Impératrice Eugénie", Napoleonica. La revue, 2021/1, n° 39, p. 54-85. Le travail ici engagé mérite d’être poursuivi car l’aspect espagnol de l’impératrice demeure encore largement ignoré en France. Nous avons pu le constater à travers son réseau espagnol, tant aristocratique que des milieux d’affaires, dans le projet de vente de la résidence de Biarritz en 1880. Réseau qui reste à identifier en grande partie.

4.Le projet de Farnborough Hill (résidence et chapelle sépulcrale Saint-Michel) est né en 1879, suite au décès du prince impérial en Afrique du Sud. Il fut confié à l'architecte Hyppolite Destailleurs (1822-1893), fin lettré et éminent architecte de la haute société du XIXe siècle. En 1880, l'impératrice mit en vente son domaine de Biarritz pour financer l'opération. Sa dernière résidence en France fut la Villa Cyrnos à Cap Martin sur la Côte d'Azur, qu'elle ne fréquentait que pour ses villégiatures.

5.Sous le Second Empire, les résidences impériales étaient aussi nombreuses que sous l'Ancien Régime, témoignant, comme le grand roi, du goût profond de Napoléon III et d'Eugénie pour l'architecture et l'urbanisme.

François Mansart - Jules Hardouin-Mansart : L’« Entrée du Roi » du parc de Maisons (1658-1670)

- Le 26/12/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Ce qu’il y a de fascinant chez les Mansart, c’est que l’on n’est jamais au bout de ses surprises ! Leurs créations et leur génie sont infinis.

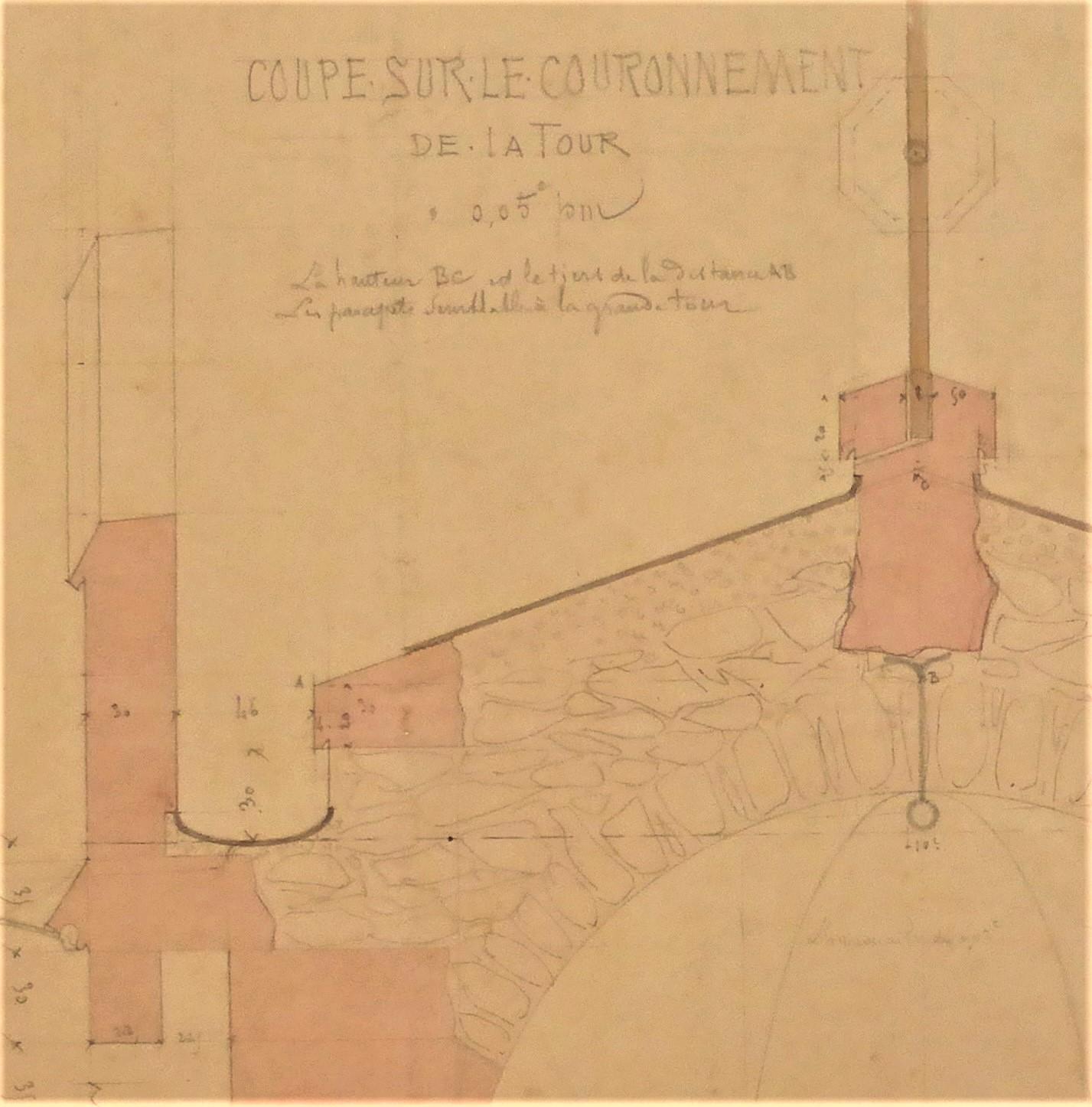

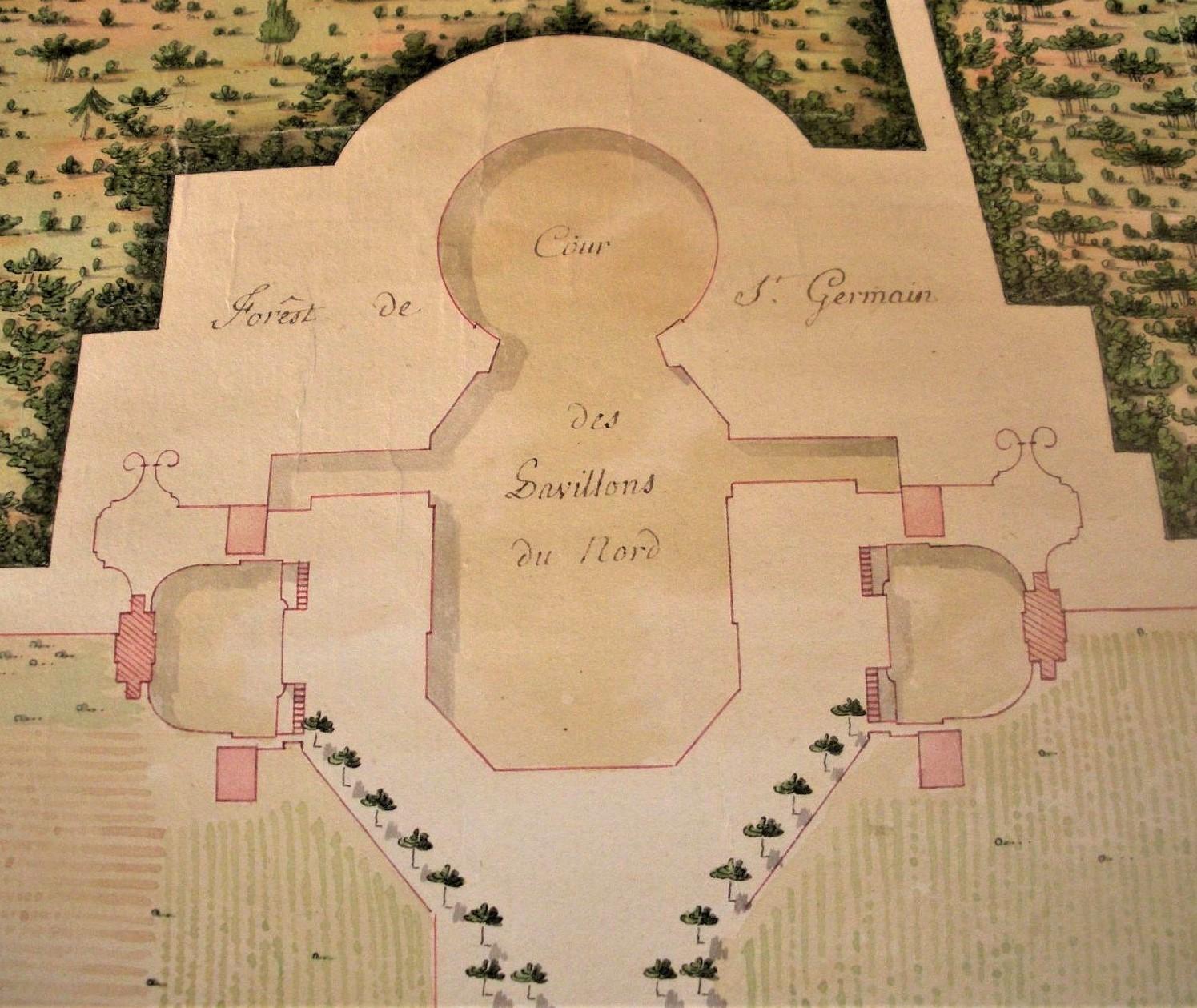

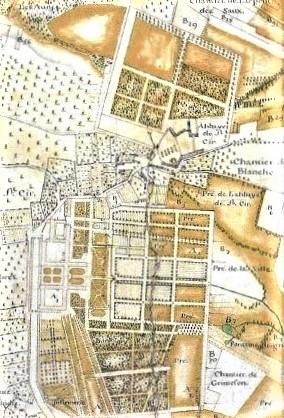

Connaissez-vous la « Porte du Nord » ou « Entrée du Roi » à Maisons-Laffitte ?

Sise aux limites des domaines de Maisons et de Saint-Germain-en-Laye, à deux pas du pavillon de La Muette, pavillon de chasse réputé de Louis XV, elle est sans doute l’une des créations les plus mal traitées des historiens des Mansart et des jardins aux XVIIe-XVIIIe siècles1.

En 2009, Béatrice Vivien, actuelle adjointe à la culture de la ville, historienne des Longueil et du château de Maisons, y consacra un long article. Elle y fait une analyse solide, illustrée de nombreux plans et documents anciens des Archives Nationales et du fonds documentaire de l’Association syndicale du Parc de Maisons-Laffitte (ASP). On le lira avec grand intérêt dans le fichier ci-dessous. L’auteure s’étend peu cependant sur l’aspect qui nous intéresse également : qui de François Mansart ou de Jules Hardouin-Mansart est l’auteur de cet ensemble remarquable ?

Les deux serons-nous tentés de dire. En effet, si le projet naît à la fin de la carrière du Grand Mansart, à partir de 1658, il fut repris et parachevé par son petit-neveu Jules Hardouin-Mansart jusqu’en 1670. On sait comment le jeune architecte s’était formé sur les chantiers de son grand-oncle et combien il en assura l’achèvement après son décès en 16662. Maisons ne faillit pas à la règle. On peut même se demander si certains des pavillons déployés-là ne sont pas de la main même de l’architecte de Louis XIV comme indiqué plus bas (?).

Inscrite dans la grande perspective du château de Maisons, sans aucun doute la plus longue - 2 400 mètres exactement -, la plus belle du royaume avant l’avenue de Paris de Versailles, cette entrée témoigne du génie conceptuel de François Mansart en matière de constructions et de jardins. Son objet fut le suivant : comment conserver l’infini d’une perspective, sans murs, ni grilles, ni clôtures d'aucune sorte, tout en la protégeant des intrusions extérieures ?

Son ingénieuse composition surpasse assurément tout ce que Le Nostre créa en la matière. Cette entrée atteste ce que celui-ci dut au Grand Mansart en même temps que la rivalité ‒ amicale ‒ qui animait les deux hommes : qui de l’un ou de l’autre éblouirait le plus le spectateur par l'audace de ses créations ? Jamais, en effet, on ne vit saut-de-loup si beau et si complexe.

François Mansart sut protéger là magnifiquement le domaine de Maisons de la faune et des intrus sans nuire à la perspective souhaitée. Béatrice Vivien rappelle que, contrairement aux bois visibles aujourd’hui qui barrent la vue, la grande allée de Maisons ouvrait sur un vaste paysage de landes.

La composition de cette entrée en forme de petit homme tient autant du génie civil que militaire avec ses beaux jeux de renfoncements, ses fossés droits et circulaires, ses pavillons bas en forme de bastions avec grandes salles voûtées, qui enserrent le vaste hémicycle clôturant la perspective en contre-bas.

Les six pavillons initiaux en hauteur, tout comme les grilles qui les précèdent, sont caractéristiques de ce style Mansart, fait d’originalité et du goût prononcé des ressauts.

En matière d’originalité, le pavillon de garde qui subsiste de nos jours présente une élévation rompant à plaisir avec la tradition : au lieu d’une élévation uniforme traditionnelle, l’architecte a choisi de déployer, au centre, une grande niche en anse de panier à la manière d’un portail ou d’une porte cochère pour abriter deux baies en renfoncement et un balcon au-devant dans un jeu de va-et-vient.

Comme il se doit, ce pavillon fut couvert d’un comblé brisé, dit alors « à la Mansart ». Si le brisis du comble en partie basse entre bien dans la tradition de François Mansart, en revanche la nature des lucarnes à ailerons et le style général de la construction, avec ses parements de fausses briques, inclinent pour une réalisation d’Hardouin-Mansart. Ou, disons plutôt, qu’il s’agirait d’une réalisation du premier, revu et corrigé par le second si l’on prend en considération le rythme alterné des modillons sous la corniche, originalité plus propre à François qu’à Jules Hardouin. Ce pavillon évoque, en effet, immanquablement les constructions en vigueur à Versailles sous Louis XIV.

Voir également : Béatrice Vivien, Les demeures et collections d'un grand seigneur : René de Longueil, Président de Maisons (1597-1677), thèse d'histoire de l'art, Claude Mignot (dir.), soutenue en décembre 2014.

___________________

1.Évoquée sommairement dans le dernier ouvrage de Claude Mignot sur François Mansart, paru en 2016.

2. Voir les ouvrages de Bertrand Jestaz et d'Alexandre Gady en 2008 et 2010 et le nôtre, à paraître, qui réactualise le corpus de ses ouvrages.

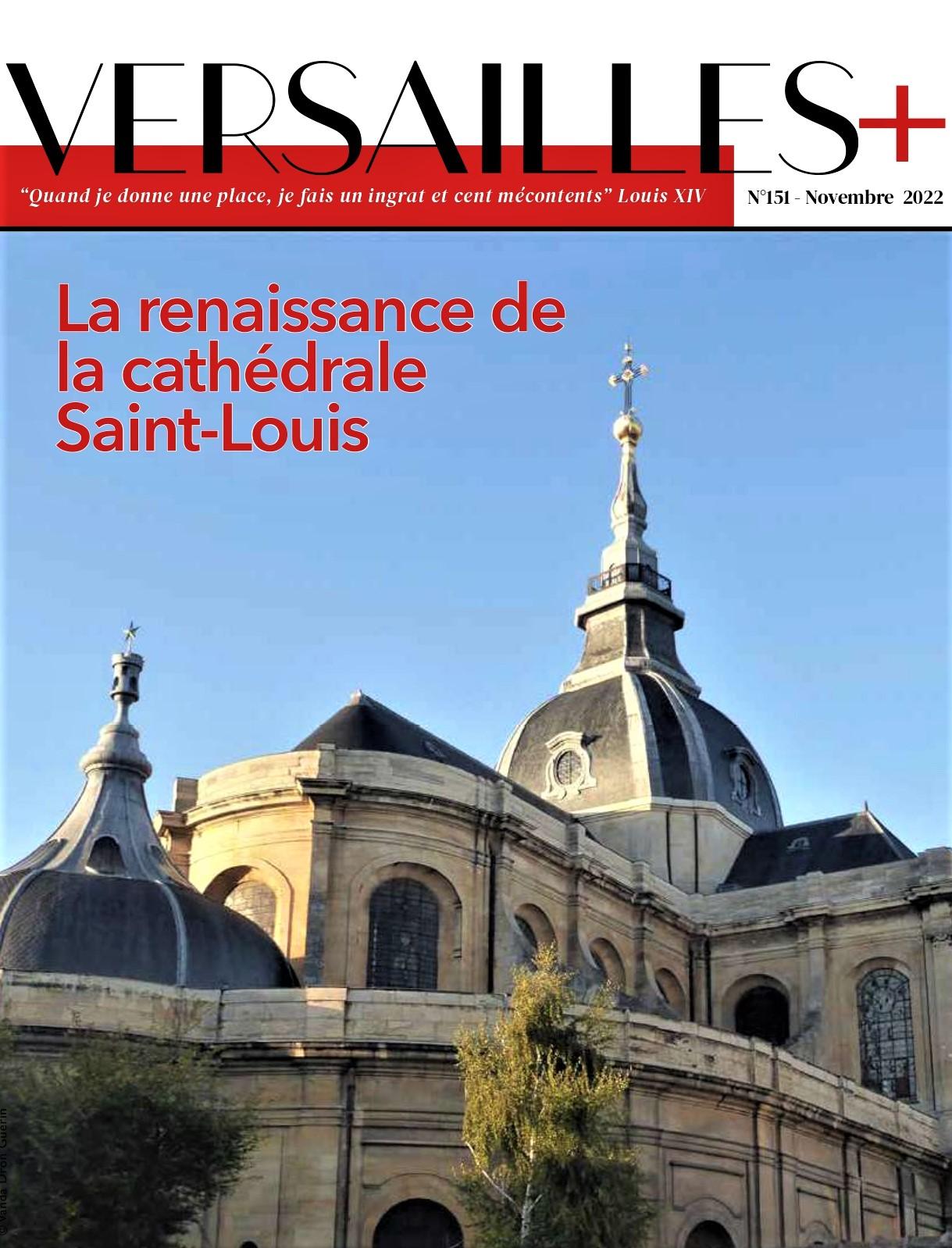

La renaissance de la cathédrale de Versailles, Versailles +, n° 151, novembre 2022

- Le 07/11/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

À l’occasion de sa restauration et de l’exposition Louis XV actuellement au château, découvrez dans la revue Versailles + de novembre, mon article pleines pages sur la cathédrale de Versailles, premier grand chantier religieux du Bien-Aimé.

Longtemps restée dans l’ombre de la chapelle royale et des grandes églises parisiennes du moment, Saint-Louis de Versailles constitue assurément un chef-d’œuvre de l’art religieux du XVIIIe siècle : parmi les plus éminents architectes, peintres, sculpteurs et ornemanistes d’alors collaborèrent à cet édifice et à sa chapelle des Catéchismes (de la Providence aujourd'hui). Un édifice conforme aux fastes d’Ancien Régime et à la notoriété de Versailles, capitale du royaume, que l’on peine à concevoir aujourd’hui.

Tous les souverains, de Louis XV à Napoléon III, en passant par Louis XVI, Louis XVIII ou Louis-Philippe, y laissèrent leur empreinte. Le pape Pie VII l’honora de sa visite en 1805.

L’occasion de rappeler aussi combien Versailles dispose d’une architecture religieuse importante : Notre-Dame, Saint-Symphorien, chapelles du Couvent de la Reine (Lycée Hoche) et de l’Hôpital royal (Richaud), toutes conçues et réalisées par d’éminents membres des Académies royales d’architecture, de peinture et sculpture.

Que cette publication soit donc l’occasion de rappeler l’intérêt majeur de l’architecture religieuse de la ville, souvent négligée médiatiquement au profit des réalisations du domaine royal.

Une occasion de beaux documentaires ou d’émissions à envisager pour une meilleure appréhension de leur histoire, leur architecture et des chefs-d’œuvre que ces édifices contiennent.

Sauf exception, les clichés sont de votre serviteur.

Bonne lecture.

![]() Article Saint-Louis, novembre-2022, pdf

Article Saint-Louis, novembre-2022, pdf

Antoine de Saint-Exupéry et la Touraine, La Nouvelle République, Tours, 29-30 octobre 2022

- Le 29/10/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Découvrez ici et dans l'article du dimanche 30 octobre de la Nouvelle République, édition de Tours, les liens mésestimés d'Antoine de Saint-Exupéry et de sa famille avec la Touraine, le Vouvray et le Chinonais en particulier, et plus précisément le château de Sonnay.

La Nouvelle République, Tours, 29 octobre 2022 (édition numérique)

![]() Article Nouvelle République,30 octobre 2022, p. 4

Article Nouvelle République,30 octobre 2022, p. 4

Erratum : lire sous le cliché ancien au bas, à droite : "Marguerite et Jean, tante et père d'Antoine de Saint-Exupéry, devant le château de Sonnay"

Abbaye Notre-Dame-des-Anges, Saint-Cyr : la porte identifiée de Jules Hardouin-Mansart (vers 1685)

- Le 15/10/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

L’histoire de l’art et du patrimoine est faite d’heureuses surprises : isolée au milieu du square Anatole France à Saint-Cyr, près de Versailles, une superbe porte fin XVIIe, ornée du blason royal et de deux putti sur les côtés, se trouve être le portail principal de l’abbaye Notre-Dame-des-Anges.

Restée dans l’ombre de la célèbre maison royale Saint-Louis, celles des dames de Madame de Maintenon, sa voisine immédiate, cette abbaye s’avère en réalité bien plus ancienne : il s’agit en effet d’une abbaye bénédictine du Xe siècle, fondée par Robert III, évêque de Chartres de 1156 à 1164.

Elle bénéficia au Moyen Age d’importants bénéfices des rois Louis VII, Philippe Auguste et Charles V.

Elle constituait la maison-mère de trois abbayes de femmes : le prieuré Saint-Antoine de Rosny, diocèse d’Evreux ; le couvent Sainte-Madeleine de Villarceaux, diocèse de Rouen ; et l’abbaye Saint-Corantin, diocèse de Chartres.

Au XVIIe siècle, l’abbaye royale eut pour abbesses :

1°) Élisabeth d’Aligre (1630-1694 ?), religieuse du prieuré de Bellomer, ordre de Fontevraud, de 1654 à 1688. Elle était la fille d’Etienne III d’Aligre (1592-1677), chancelier de France, et de Jeanne Lhuillier, sa première épouse.

2°) Françoise d’Aligre (1634-1719), sœur de la précédente et sa coadjutrice, qui lui succéda de 1688 à 1717.

En 1675, Élisabeth Lhuillier, troisième et dernière épouse du chancelier d’Aligre, belle-mère des précédentes, fut la protectrice de l’hôpital des Enfants Trouvés du faubourg Saint-Antoine à Paris. Elle sollicita Jules Hardouin-Mansart pour la réalisation d’un vaste pavillon à son usage personnel.

Conclu en septembre de cette année, le chantier, trop ambitieux, s’arrêta vite. Revu par Nicolas II Delespine en 1676, collaborateur d’Hardouin-Mansart, il fut parachevé en 16771.

Dix ans plus tard, Jules Hardouin-Mansart se trouvait engagé sur le vaste chantier de la maison des dames de Saint-Cyr (1684-1685), au sud-ouest du domaine de Versailles.

C’est sans doute à ce moment qu’Elisabeth d’Aligre décida de faire appel au premier architecte du roi, voire à son agence, pour réaliser la porte principale de l’abbaye Notre-Dame-des-Anges.

Le style en est facilement reconnaissable : jeu des ressauts, des parties lisses et des refends, élégance propre au grand genre de l’architecte.

Cette porte a été datée faussement de 1650, période de la Fronde, peu propice à ce type de réalisation.

Rappelons qu’Élisabeth d’Aligre fut une abbesse très entreprenante, qui fit augmenter et orner magnifiquement les bâtiments de l’abbaye, aidée en cela par les largesses de François d’Aligre, abbé de Saint-Jacques de Provins depuis 1643.

Ces bâtiments sont visibles sur le plan levé en 1694 par Bourgault, arpenteur du roi, de la seigneurie de Saint-Cyr, propriété de la maison royale du lieu. De vastes logis longilignes apparaissent qui évoquent ceux réalisés par Hardouin-Mansart à Port-Royal-des-Champs pour le logement de la duchesse de Longueville, soeur du Grand-Condé.

Une nouvelle et belle attribution à Jules Hardouin-Mansart, génie de l’architecture du Grand-Siècle.

Par un heureux hasard, le lycée Jules Hardouin-Mansart de Saint-Cyr, se trouve à deux pas de là !

__________________________

*Cf. Bertrand Jestaz, Jules Hardouin-Mansart 1646-1708, Paris, 2008, t. I, p. 139-140 et t. II, p. 158-159.

Sur cette abbaye, cf. Adolphe Dutilleux, L’asile départemental de l’enfance et l’abbaye Notre-Dame des Ange à Saint-Cyr au Val de Gallie, Versailles, 1884.

Le lieu le plus secret de Versailles est dans Versailles +, n° 150, octobre 2022

- Le 29/09/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Découvrez dans le n° 150 de Versailles +, octobre 2022*, p. 20-21, l'un des lieux les plus secrets et méconnus du domaine de Versailles :

La chapelle des Pages de la Grande Écurie de Jules Hardouin-Mansart (1682).

La combinaison des ordres d'architecture employés (colonne ronde et pile carrée) se retrouveront au Bosquet de la Colonnade (1685).

![]() Article Versailles +, octobre 2022, pdf

Article Versailles +, octobre 2022, pdf

* tirage 40 000 exemplaires, Versailles et périphérie.

Les découvertes sur Villandry sont dans la Nouvelle République et sur TV Tours

- Le 07/06/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

J'eus l'occasion d'évoquer ici mes récentes découvertes sur Villandry (architecte et espaces XVIIIe).

Elles sont désormais à lire dans la presse, de Tours à Poitiers, en radio (RCF) et sur TV Tours.

Le XVIIIe siècle, nouvelles perspectives touristiques et culturelles pour Villandry :

Article Nouvelle République, Tours, 7 juin 2022

Interview Centre Presse, Poitiers, 4 juin 2022

Reportage TV Tours, 7 juillet 2022

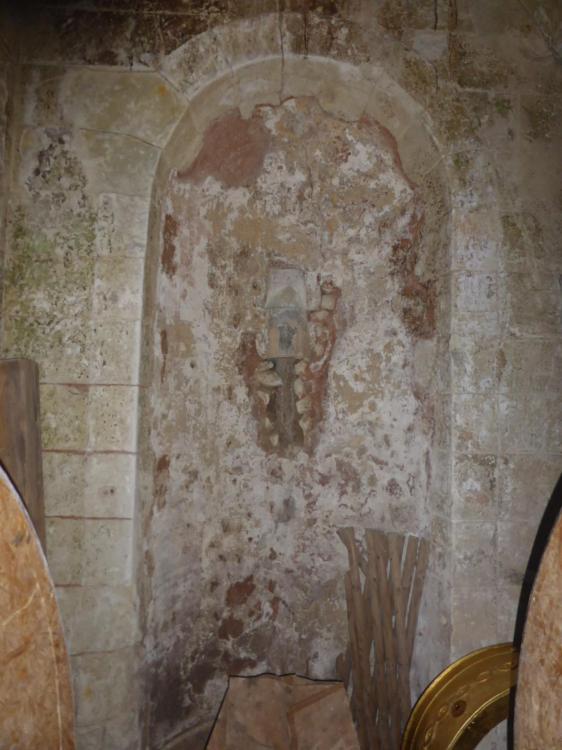

Cet article est illustré par deux détails de la petite chapelle (niche et voûte).

Blondel - Mansart de Sagonne : le talent escamoté

- Le 06/06/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

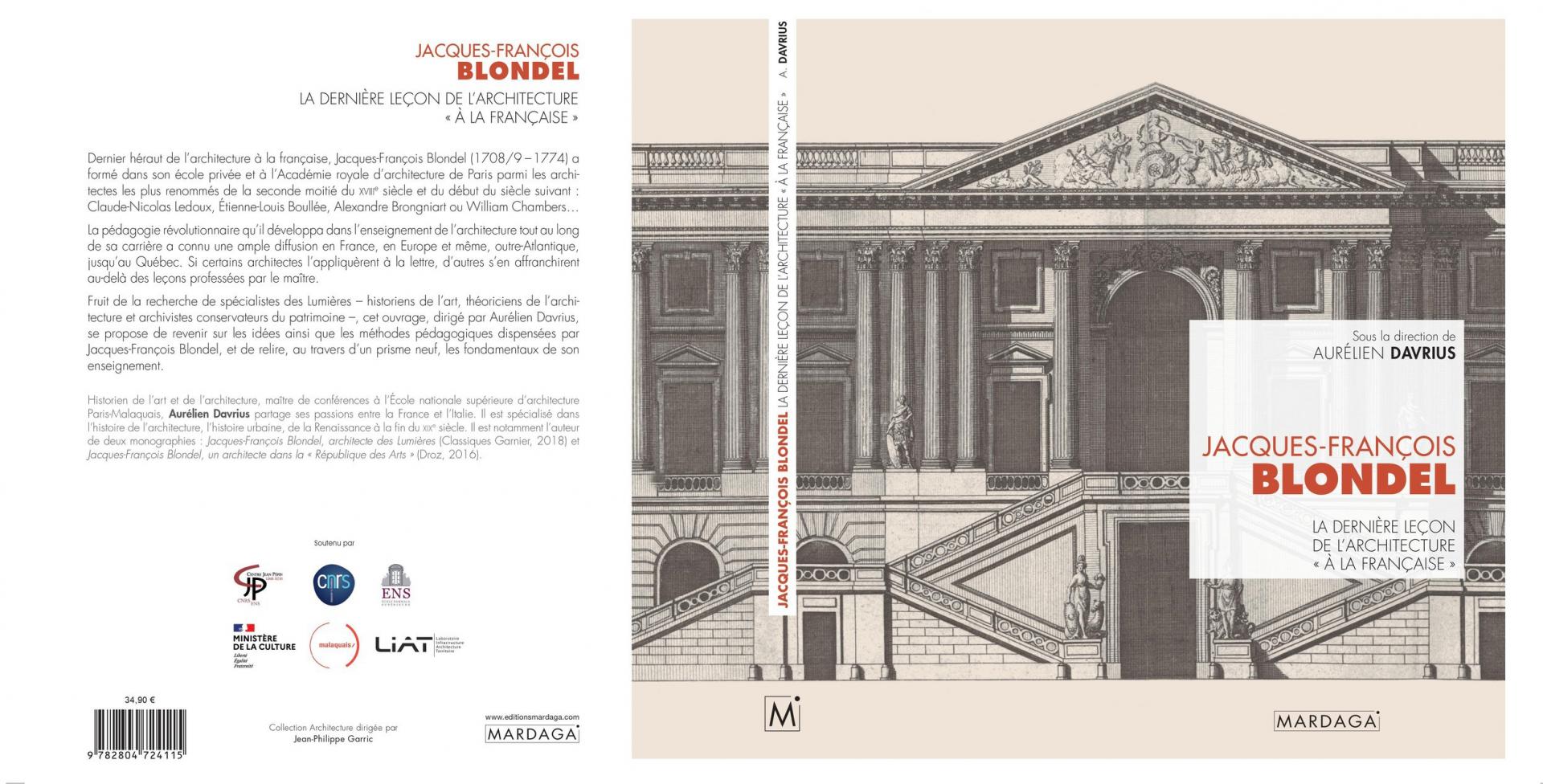

Les actes du colloque Jacques François Blondel. La dernière leçon de l’architecture à la française tenu à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le 14 décembre 2017, viennent de paraître, aux éditions Mardaga, sous la direction d’Aurélien Davrius, maître de conférences à l’École supérieure d'Architecture Paris-Malaquais.

Le sommaire est excellent et vous pourrez y découvrir mon article "Blondel et les Mansart : une leçon particulière" (p. 33-53).

Il est l’occasion de rappeler les relations ambivalentes qu’entretînt le grand maître de l’enseignement de l’architecture en France au XVIIIe siècle envers ceux qu’il considérait comme des modèles, à prendre ou à rejeter suivant qu’ils relevaient du génie ou du talent.

Si le goût prononcé de Blondel pour l’œuvre de François Mansart est bien connu, on oublie souvent, cependant, qu’il montra un égal attrait pour l’activité de Jules Hardouin-Mansart, partagé entre l’intellect de l’un et l’affect de l’autre.

S’agissant du troisième membre de la dynastie, à savoir Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du roi, Blondel l’ignora superbement, n’évoquant ses bâtiments que de manière laconique.

On découvrira dans cet article comment leurs relations communes avec le grand sculpteur-ornemaniste Nicolas Pineau, mais aussi avec les Voyer d’Argenson à travers l’Académie de Saint-Luc, ou le projet de Trianon allemand que constituait le château de Jägersburg pour le duc Christian IV des Deux-Ponts, furent autant de motifs de frictions ou, tout du moins, de rivalités entre les deux hommes.

Cette relation « particulière » rejaillit naturellement sur Pierre Patte, disciple de Blondel, qui succéda à Mansart de Sagonne au service du prince allemand.

Après Blondel, l’activité de Mansart de Sagonne fut escamotée à son tour par Pierre Patte, notamment dans son grand ouvrage Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV (1765) qui recense les grands projets de places royales dédiées au roi. Le dernier Mansart n’apparait pas quoique, suite à mes travaux en thèse, il figure comme l’architecte du roi qui avait le plus investi ce thème, tant à Paris qu’à Marseille*.

Ses grands projets royaux, dont celui de l’église royale Saint-Louis de Versailles, ne seront guère mieux traités par les deux hommes. C’est ainsi que l’architecte du roi demeura un éternel inconnu jusqu’au XXe siècle.

Après tant de vicissitudes, je livre donc aux amateurs d’architecture XVIIIe cet aspect méconnu de l’activité de Blondel et de ses liens avec le dernier des Mansart.

____________________________

*Voir mes articles :

-"Un projet inédit de place royale et d’hôtel de ville à Marseille par Mansart de Sagonne (1752)", Bulletin Monumental, 1996, n° 1, p. 129-147.

-"Les projets de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne pour la place Louis XV de Paris (1748-1753)", Paris, capitale des arts sous Louis XV, annales du Centre Ledoux, tome 2, Paris-Bordeaux, 1998, p. 129-147.

-"L'hôtel de ville de Marseille. Vicissitudes de l'aménagement urbain sous Louis XV" in Hôtels de ville. Architecture publique à la Renaissance, ouvrage collectif sous la direction d'Alain Salamagne, Rennes et Tours, 2015, p. 319-344.

Attributions Mansart, 1988-2022

- Le 19/05/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

Depuis plus de 30 ans, mes recherches m'ont conduit sur la piste de plusieurs bâtiments et projets rendus ou attribuables aux cinq Mansart.

Après l’article général sur la dynastie, publié en décembre 2016, dans le n° 11 du Bulletin de la Société des Amis du Château de Maisons, il m'a semblé intéressant d’en rappeler la liste aux historiens et amateurs des XVIIe-XVIIIe siècles.

Cette liste sera complétée à chaque nouvelle découverte :

François Mansart (1598-1666)

-Château des Hauldres à Etiolles (Essonne), 1641-16421

-Château de Trois-Villes (Pyrénées Atlantiques), 1660-16632

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708)

-Hôtel de Beauvillier, 12-14 rue de l’Indépendance américaine, Versailles, 16813

-Hôtel de Chevreuse, 8-10bis rue de l’Indépendance américaine, Versailles, 16823

-Hôtel de Croissy, 7 rue de l’Indépendance américaine, Versailles, 16833

-Porte de l'abbaye Notre-Dame-des-Anges, Saint-Cyr, vers 168519

-Pavillons d'entrée de la cour du château et pavillon de Manse à Chantilly, 1686-1688

-Hôtel-Dieu, Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher), 16994

-Parc et jardins du château de Sourches (Sarthe), d'après le projet livré, 1701, parachevé en 17125

-Chapelle du château de Serrant (Maine-et-Loire), d'après le projet livré, années 17006

Pierre Delisle-Mansart (1641-1710)

-Maisons du marché Notre-Dame, Versailles, 1672-16747

-Maison Delisle-Mansart, 2 rue au Pain, Versailles, 16727

-Maison de la veuve de La Rue, 4 rue au Pain, Versailles, 16727

-Maison de Mathurin Lamy, notaire, 17 rue des Deux-Portes, Versailles, 1673-16747

-Maison de Melle des Œillets, 12 rue André Chénier, Versailles, 1673-1674 (détruite)7

Jean Mansart de Jouy (1705-1783)

-Hôtel Potier de Novion, 12 rue du Parc Royal, Paris, 17338

-Eglise Saint-Médard (décor intérieur), Brunoy, 1748-17509

-Projet pour le château de Sourches (Sarthe), 1747-174810

-Restauration des 21 fermes du marquisat de Sourches, 1747-175210

-Pavillon neuf du château de Chaillou, Indre, 175611

-Pavillon de chasse de Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, en forêt de Dreux, 175612

-Hôtel de Chalabre, rue de Gramont, Paris, 1770-1774 (détruit)13

-Maison Dière, 23-25 rue Grenelle-Saint-Honoré, Paris, 1770-177613

Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dit aussi Mansart de Lévy (1711-1778)

-Maison Poisson, 50 rue de Richelieu, 173814

-Maison Richard, 100 rue de Richelieu, 1738 (détruite)14

-Maison de Mansart de Sagonne (ancienne mairie), Ivry-sur-Seine, 1738-1739 (détruite)14

-Extension du château de la Source, près d'Orléans, et remise au goût du jour des intérieurs pour Simon Boutin, début des années 17403

-Hôtel de Marsilly, 18 rue du Cherche-Midi, 1739-174014

-Maison Saint-Florentin (lycée Lamartine), 121 rue du faubourg Poissonnière, Paris, 174014

-Hôtel de Mannevillette, 18 rue Hoche, Versailles, 174614

-Chartreuse de Lugny, Côte-d'Or, années 174017

-Monastère royal Notre-Dame de Prouille (Aude), 1746-178714

-Château et haras royaux d’Asnières-sur-Seine, 1750-1755 (vestiges)15

-Hôtel de Crèvecœur, 4 rue La Feuillade et 4-4bis rue des Petits-Pères, Paris, 175014

-Projet de galerie à couverture zénithale pour le palais de Cassel (Allemagne), 1750 (non réalisé)14

-Maison Bourgeois, 62 rue Montmartre, 1750-1751 (vestiges)14

-Château de Jägersburg, Homburg (Allemagne), 1752-1756 (détruit)14

-Château de Jossigny (Seine-et-Marne), 175314

-Maison Dubois, 2 place Hoche, Versailles, 175318

-Hôtel-Dieu, Marseille, 175314

-Pavillon Letellier, 14 rue du Maréchal Joffre, Versailles, 1754-175514

-Eglise des Carmes-Billettes, 22-26 rue des Archives, Paris, 1754-1758 (d’après Mansart de Sagonne) 14

-Château de Montauger, Lisses (Essonne), 1759-1762 (vestiges)14

Références

1. Identifié en 2007.

2. Identifié en 2013.

3. Identifié en 2010, Cf. article sur ces trois hôtels en 2011.

4. Identifié en 2011.

5. Aimablement signalé par Damien Castel en 2022.

6. Identifié en 2019.

7. Identifiée en 2011.

8. Aimablement siganlé par Christian Baulez en 2013.

9. Identifiée en 2011

10. Aimablement signalé par Damien Castel en 2022.

11. Aimablement signalé par Ludovic Vieira (♦2019), 2000.

12. Identifié en 2021.

13. Aimablement signalé(e) par Christian Baulez en 2012.

14. Identifié entre 1995 et 2000, cf. Ph. Cachau, Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse d’histoire de l’art, Paris-I Panthéon-Sorbonne, 3 tomes,

2004.

15. Identifiés en 1988.

16. Identifié en 2013.

17. Aimablement signalé par Fabrice Ouziel.

18. Identifiée en 2011.

19. Identifiée en 2022.

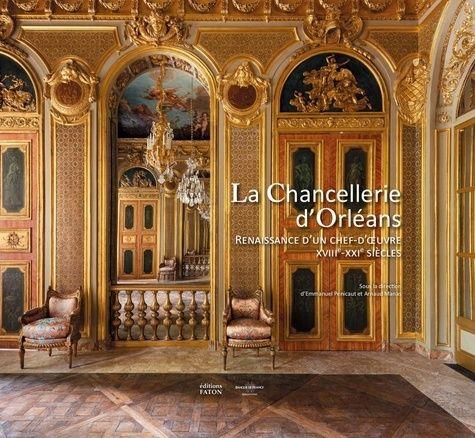

Ouvrage Chancellerie d'Orléans 2022. Examen critique

- Le 17/05/2022

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2022

À l'heure où certains s'arrogent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas toujours, il est bon de livrer un examen critique de leurs travaux.

C'est ce à quoi je me suis livré à propos de l'ouvrage La Chancellerie d'Orléans. Renaissance d'un chef-d'oeuvre XVIIIe-XXIe siècles, paru en février 2022*.

Le quatrième de couverture assure qu'il a été rédigé par "les meilleurs spécialistes". Je démontre ici qu'il n'en est rien ou pas vraiment pour certains d'entre eux.

L'objet de mon propos, au-delà des inexactitudes de circonstances, est de montrer le mode de travail et l'état d'esprit de membres du comité scientifique, retenus on ne sait trop comment parfois**, se livrant à une exploitation éhontée de mes travaux en les citant à minima, voire pas du tout.

On verra comment certains ont priviligié en effet mes travaux sur le chantier du château d'Asnières plutôt que d'évoquer ceux sur l'hôtel de Voyer, objet de l'ouvrage, ou ma publication en 2020 sur Julien-David Le Roy, conseiller artistique du marquis de Voyer. Publication qui n'apparait d'ailleurs pas dans la bibliographie.

Je laisse le soin à chacun de se forger un avis mais l'on constatera, au bout du compte, qu'il n'est pas donné, à qui le veut, de traiter un sujet aussi vaste et complexe sans y laisser quelques plumes ...

Ceux qui me suivent sur ce site, depuis sa création en 2010, savent combien le sujet du marquis de Voyer m'est cher.

Bonne lecture !

Document critique à télécharger :

![]() Ouvrage Chancellerie d'Orléans, examen-critique, Ph. Cachau, mai 2022, pdf

Ouvrage Chancellerie d'Orléans, examen-critique, Ph. Cachau, mai 2022, pdf

* Éditions Faton.

** Les véritables historiens du sujet n'ont pas été, en effet, associés comme le montre la biblioraphie en fin de propos.