Philippe Cachau

Plaidoyer pour le château de Maisons. Lettre ouverte à Marie Lavandier

- Le 30/11/2025

- Commentaires (0)

Lettre ouverte à Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux (CMN).

Le 30/11/2025

Madame la Présidente,

Le château de Maisons-Laffitte est le fleuron de l’architecture classique française comme rappelé justement dans la belle exposition sur le comte d’Artois, actuellement en cours.

Jacques-François Blondel y conduisit régulièrement ses élèves et des générations d’architectes se sont formés après lui à l’examen scrupuleux de ce chef-d’œuvre du Grand Mansart. François Mansart y exprima en effet sa vision la plus parfaite de l’architecture, n’hésitant pas à démolir les parties qui ne lui convenaient pas, au grand dam de son client, René de Longueil. Mansart est un architecte qui se mérite et ce château ne fut pas peu dans la réputation du nom.

On pensait qu’avec l’exposition, dont les moyens sont perceptibles, le CMN aurait procédé à l’achèvement de la restauration de la façade sur jardin - celle sur cour a été effectuée en 2016, soit 10 ans déjà ! - et que celle de la salle à manger du comte d’Artois, production fameuse de Bélanger, aurait été réalisée. Il n’en est rien. C’est toujours le même état gris, loin du faste cher à Artois.

En poursuivant la visite, on s’aperçoit que la superbe salle de bal et l'antichambre du roi ensuite, la chambre du maréchal de Lannes et d’autres pièces affectent le même état gris indigne d’une demeure de tant de personnalités. La chambre du maréchal Lannes pourrait être aisément rétablie avec le soutien de la Fondation Napoléon ou d’autres institutions napoléoniennes.

Depuis ma première visite dans les années 1980, j’ai toujours eu le même sentiment et d’autres avec moi : le CMN ne prend pas suffisamment la mesure de l’importance historique et patrimoniale de Maisons.

Le jardin est dans un état déplorable malgré le projet de restauration envisagé en 2016 : on attend, en réalité, une restitution dans son état XIXe, celui de Jacques Laffitte, auteur du lotissement du domaine, le seul état qui convienne à ce château en l’état actuel.

Des restaurations ont, certes, été effectuées mais elles ne sont pas judicieuses : couvrir la superbe stéréotomie de François Mansart de chaux blanche, comme elle se pratiquait parfois au XVIIe siècle, n’a pas de sens pour les périodes suivantes (XVIIIe-XIXe siècles). Laissons aux visiteurs la vue du savant assemblage et de la belle blondeur de la pierre. Une chaux rapidement salissante de surcroit, qui contribue au sentiment de négligence évoqué.

S’agissant de l’accueil du public, ne peut-on transférer la boutique dans l’espace symétrique, permettant aux visiteurs de disposer de la place suffisante pour circuler, surtout les groupes, plutôt qu’au sein des tables et présentoirs ? Ne peut-on donner aux personnels d’accueil des installations fonctionnelles, agréables et esthétiques pour les caisses et la consigne ?

De toute évidence, les belles intentions affichées en 2016 sont restées lettre morte (en partie). Il convient d’adopter un programme ambitieux de restaurations et d’aménagement intérieur pluriannuels afin que l’on ait le sentiment de visiter la demeure d’un grand banquier du XIXe siècle plutôt que celle en déshérence de celui-ci.

Meublons, décorons, fleurissons comme le ferait Laffitte !

En vous remerciant de votre intérêt pour ce propos, veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’assurance de ma considération distinguée.

Philippe Cachau

Chercheur associé

Historien de l’Art et du Patrimoine

Cliquer sur les images pour les agrandir et les faire défiler.

Galerie des Glaces 2025 : examen critique et historique du nouvel état

- Le 22/10/2025

- Commentaires (0)

C’est un aménagement assez symptomatique de la France Macron, celle du "en même temps", de l’entre-deux, du milieu, avec et sans lustres, et de la façon dont on peut vendre un pseudo-état au public et aux médias. Le parti actuel est d'autant plus hybride qu'on y mêle des éléments XVIIIe (mobilier, torchères) avec des vasques à orangers devant les fenêtres comme au temps du mobilier d'argent de Louis XIV ?!

Quand on est conservateur du château de Versailles, on ne peut être banal et réduire la galerie des Glaces à n’importe quelle galerie !

Versailles n’est pas un monument quelconque. C’est le lieu de l’excellence française dans tous les domaines : architecture, peinture, sculpture, arts décoratifs, jardins, urbanisme, musique, théâtre, littérature, horticulture, sciences, art équestre, bref la plus sublime expression des deux périodes les plus glorieuses de notre Histoire : le Grand Siècle et le Siècle des Lumières.

L’aménagement de la galerie des Glaces opéré à la fin des années 1970, inauguré en 1980 en même temps que la chambre du roi, entendait redonner au château de Versailles, démeublé par la Ière République en 1793-17941, toute sa magnificence d’Ancien Régime, à savoir celle d’octobre 1789, départ de la cour, dernier état historique attesté.

Une date qui fut arrêtée par Pierre de Nolhac (1859-1936) à la fin du XIXe siècle en vue de la restitution des appartements royaux du corps central2 tandis que l’on conservait le musée historique de Louis-Philippe dans les ailes nord et sud. Les aménagements susdits faisaient suite, rappelons-le, à celui de la chambre de la reine, inauguré en 1976. Un évènement qui fait toujours sensation !

Pour parvenir à ses fins, Gérald Van Der Kemp (1912-2001), éminent conservateur en chef de Versailles de l'après-guerre (1953-1980), s’assura le concours de grands mécènes internationaux, à commencer par celui des Américains3.

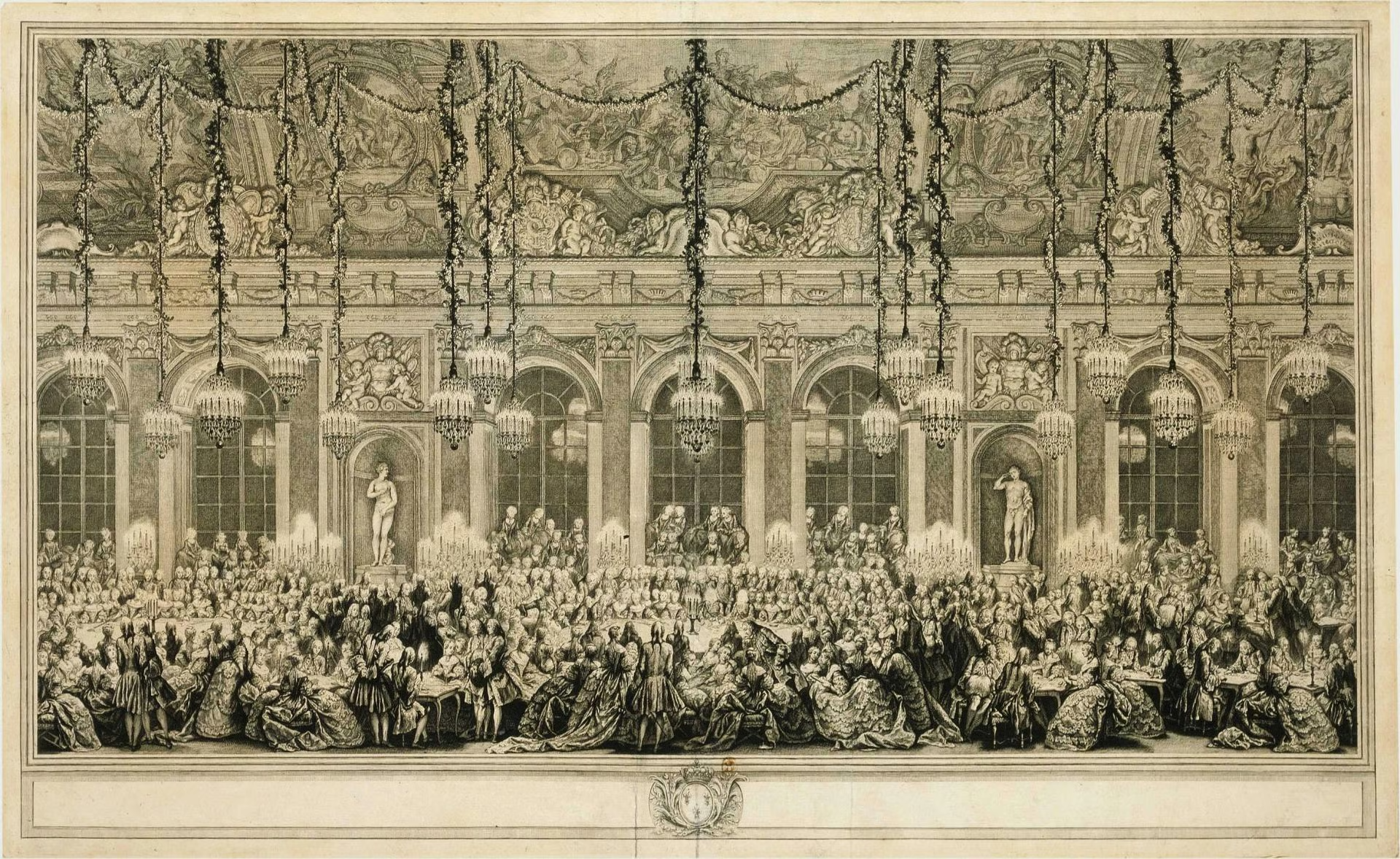

Renseignements pris auprès d’une pointure de la conservation de cette époque, il apparait que les lustres de la galerie des Glaces étaient toujours disposés sur trois rangs et pas seulement lors des fêtes, comme en témoignent la vue de Sébastien Leclerc, datée des années 1680, au temps du mobilier d’argent, ainsi que toutes celles montrant la galerie au XVIIIe siècle, notamment durant les soirées de jeux. Un usage qui fut perpétué au XIXe (réceptions de la reine Victoria en 1855 et des souverains européens, de 1856 à 18674).

Si effectivement les lustres étaient montés et démontés après emploi dans les résidences royales par le service des Menus-Plaisirs, il apparaît qu’à la fin du XVIIIe, cet usage s’était perdu et que les lustres demeurèrent en place afin d’éviter les manipulations continuelles, périlleuses et coûteuses.

J’eus l’occasion d’étudier le sujet à propos des lustres de l’église royale Saint-Louis de Versailles, actuelle cathédrale. Montés et démontés après les cérémonies, de 1774 à 1785, ces lustres demeurèrent en place à compter de cette date. Ils participaient du goût du luxe du moment aux côtés des candélabres, tapis et étoffes précieuses5.

Tour à tour lieu de fêtes et de cérémonies, salle des pas perdus et passage obligé des souverains à la chapelle royale lors des messes quotidiennes, la galerie des Glaces était un lieu de représentation autant que de pouvoir, où la cour se pressait pour admirer les cortèges royaux et princiers ou celui des ambassades étrangères.

Le parti d’une seule rangée de lustres dans la galerie, adopté durant l’été 2025, est, par conséquent, parfaitement inadapté et d’autant plus singulier qu’on le justifie, dit-on, pour mieux apprécier le décor de Charles Le Brun, qualifié de "véritable sixtine de l’art français".

Il apparait, en vérité, comme un souhait de renouer avec un état républicain, celui de la IIIe, dont on célèbre cette année les 150 ans avec la réouverture de la salle du Congrès et le réaménagement des espaces périphériques de l'aile sud6.

On rappelera aux tenants de ce parti que la galerie des Glaces n’est pas qu’un plafond mais aussi une architecture, celle de Jules Hardouin-Mansart ; des glaces, bien sûr, produites par la manufacture royale de Saint-Gobain, créée en 1665 afin de concurrencer les productions vénitiennes ; de superbes ornements de bronze et de stucs dorés par les meilleurs sculpteurs et orfèvres du temps (Jacques Buirette, François Lespingola, Pierre Ladoyreau7) ; un mobilier, dont les fameuses torchères de Jacques Gondouin (1737-1818), 24 au total, commandées en 1769 en vue du mariage du Dauphin, futur Louis XVI, avec la Dauphine Marie-Antoinette d'Autriche, l’année suivante. Torchères qui furent reproduites par Gérald Van Der Kemp et Pierre Lemoine d’après les modèles originaux, présentés dans la Grand Appartement du Roi (salon d’Apollon)8.

En supprimant les deux rangées latérales de lustres présentes depuis 45 ans, les tenants de ce parti se trompent à d’autres égards :

-sur un plan pratique, ils assombrissent la galerie durant les périodes automnale et hivernale, lors des réceptions officielles et autres évènements dans la galerie9.

-les effets de faste et de prestige, qui sont l’expression et l’image de Versailles, se trouvent nettement amoindris.

-le respect dû aux grands mécènes qui contribuèrent à l’ambitieuse restitution de 1980, ainsi qu’à la mémoire de ceux disparus, le nom de tous figurant sur les lustres, qu'ils soient retirés ou encore en place. Une injustice donc pour beaucoup.

Soulignons enfin la faiblesse scientifique de la page internet10 et du communiqué de presse du nouvel état, nullement justifié par une vue d'Ancien Régime attestant le bienfondé du parti adopté, preuve de la fantaisie de certains conservateurs de nos jours. Une fantaisie qu’il est aussi loisible d’apprécier dans la transformation continuelle, et pas toujours à propos, d’autres espaces du château11.

On espère que l’on se rendra vite compte de l'erreur commise et que le parti des brillants Van Der Kemp, Lemoine et autres, était finalement le bon.

On ne peut réduire, en effet, la galerie des Glaces au seul plaisir de la vue d’un plafond !

________________________________

1.La Ière République s'étend de 1792 à 1804 et comprend la Convention nationale (1792-1795) avec sa phase de Terreur (1792-1794), le Directoire (1795-1799) et le Consulat (1799-1804). Une période pas particulièrement tendre avec Versailles : après les pillages et le départ de la cour en octobre 1789, le massacre du carrefour Orangerie-Satory en septembre 1792, le projet de démolition du château par le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Roland (de La Plâtière) en novembre, le démeublement organisé en 1793 et la vente du mobilier du 25 août 1793 au 11 août 1794, la fermeture des églises Notre-Dame et Saint-Louis, transformées en "Temple de la Raison" ou "de l'Abondance" (dépôt à grains). La fin des pillages étant décrétée en mai 1794, on revînt à de meilleurs sentiments avec les éphémères Musée central des Arts en 1796 et Musée spécial de l'École française de 1797 à 1810, pendant du Louvre destiné aux écoles étrangères.

2.Un état qui répondait parfaitement à celui extérieur des jardins, restés dans leur état Louis XVI (1774-1776), démantelé dans les années 1990 pour un pseudo-état Le Nostre.

3.Sa seconde épouse, rencontrée en 1958, était américaine. Un rapprochement américain pas toujours bien vu du sérail français d’alors.

4.https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_visites_officielles_au_ch%C3%A2teau_de_Versailles

5.Voir mon ouvrage sur la cathédrale Saint-Louis, Somogy, 2009, p. 56.

6.Ouverture exceptionnelle de la Salle du Congrès. La gare de Versailles-Chantiers porte fièrement l'inscription : "Le Château de Versailles au coeur de la République". La IIIe en l'occurence.

7.On doit à cet orfèvre les superbes trophées suspendus en bronze doré des trumeaux.

8.Il n’est fait aucune allusion à cet artiste réputé à l’évocation de ces torchères dans les interviews.

9.L'intensité des lustres est réglée sur celle de l'éclat d'une bougie.

10.https://www.chateauversailles.fr/presse/restaurations/galerie-glaces-revelee#redecouvrir-lepopee-de-louis-xiv-peinte-par-charles-le-brun

11.On pense notamment à ceux des appartements Dauphin-Dauphine et de Mesdames au rez-de-chaussée du château par le décorateur Jacques Garcia dans les années 2010, revus depuis.

L'incroyable histoire du canal de l'Essonne (1490-1634-1831)

- Le 29/08/2025

- Commentaires (0)

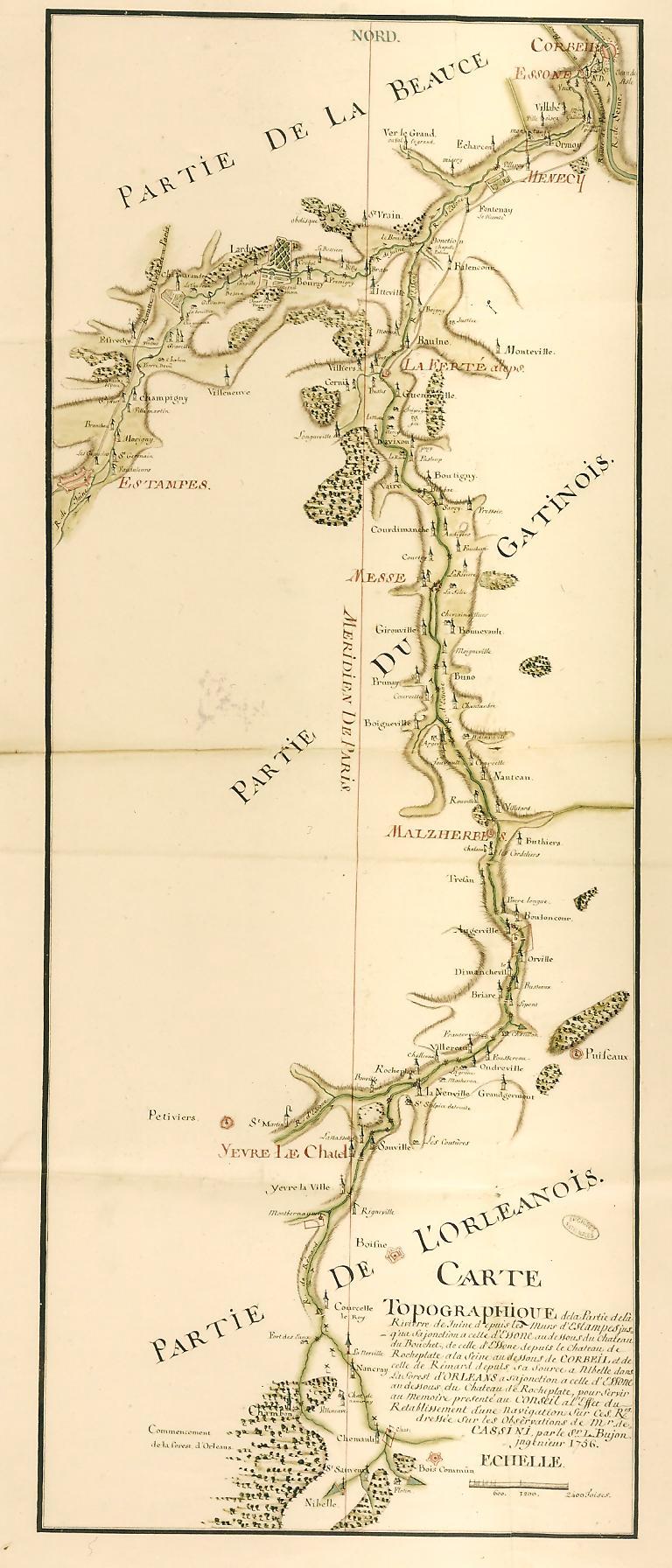

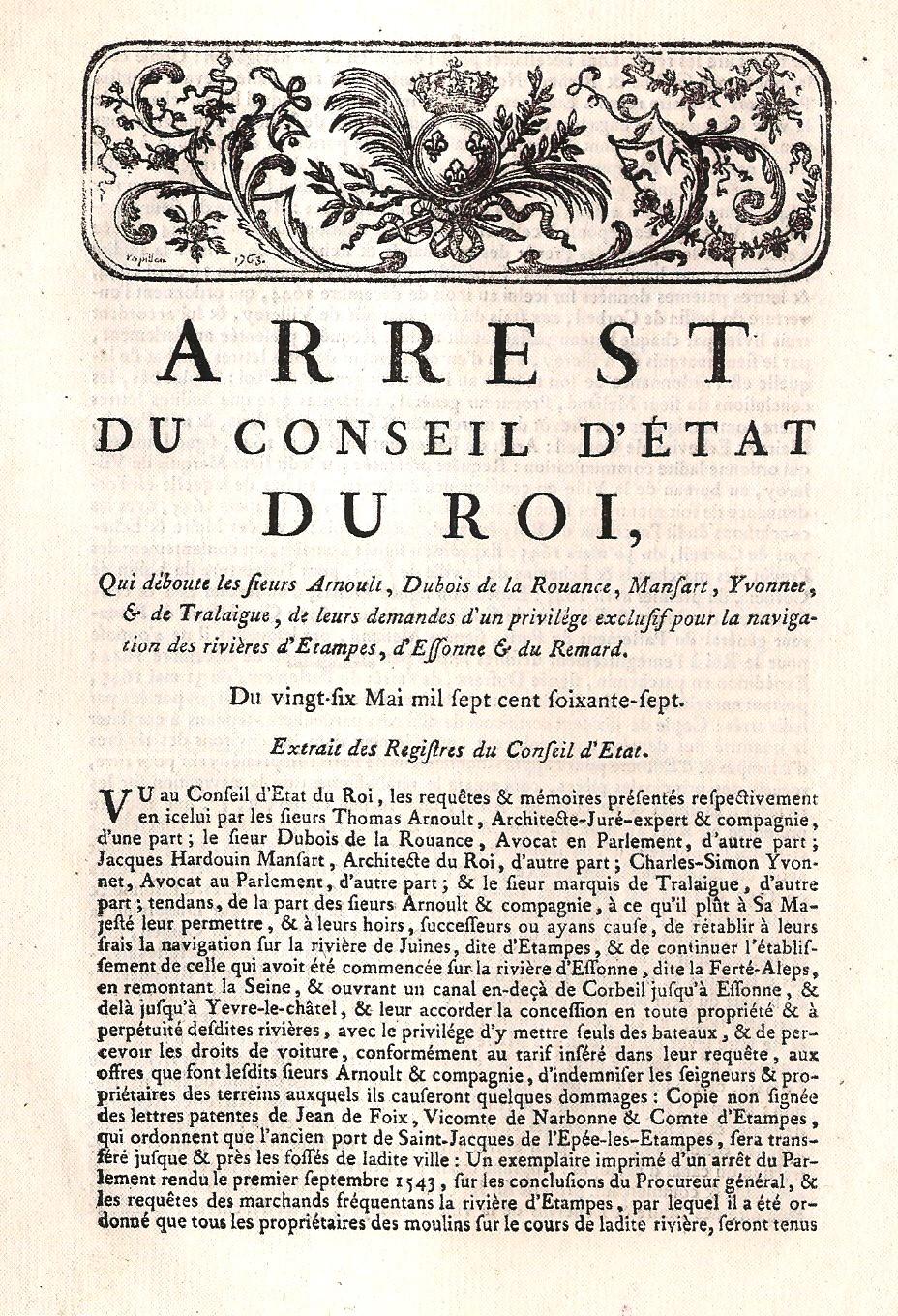

Découvrez l'incroyable histoire du canal de l'Essonne qui, du XVe au XIXe siècle, visa, à la suite du canal de Briare (1605-1642), cher à Henri IV et à Sully, à lier la Loire à la Seine et à favoriser le commerce des régions limitrophes (Gâtinais, Hurepoix, Beauce, Orléanais).

L’association Mémoire et Patrimoine Vivant de Corbeil-Essonnes s’est livrée en 2023, en la personne d’Yves Morelle, à la réalisation d’un beau documentaire intitulé : "Un canal s’est perdu. L’impossible histoire du canal de l’Essonne (1634-1831)".

En vous positionnant sur 27’47’’, vous trouverez mon intervention sur le projet de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne en 1759-67. Projet que j’eus l’occasion d’étudier à la fin des années 1990 dans le cadre de ma thèse sur l’architecte-ingénieur du roi, soutenue en 2004.

Ce canal fit l’objet d’une ample publication circonstanciée en 2018 sous le titre : "Les canaux de la Juine, de l’Essonne et de la Rimarde au XVIIIe siècle. Projets de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne et consorts (1759-1767)", Essonne et Hurepoix, Bulletin de la société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, n° 87, année 2017, 2018, p. 7-70.

Vous trouverez aussi dans ce documentaire l’évocation du château de Montauger, propriété du Département de l’Essonne et, au XVIIIe siècle, de Gilbert-Jérôme Clautrier, 1er commis du Contrôle général des Finances, intime de Mansart de Sagonne. Clautrier soutint financièrement ce projet de canal alors que l'architecte réalisait pour lui la reconstruction et l'augmentation du château (1759-1762).

Un aspect méconnu de l’histoire de l’Essonne. Histoire à laquelle j’ai passablement contribué ces vingt dernières années par diverses recherches que vous retrouverez aux Archives départementales de Chamarande.

La vraie histoire des Pineau et de Mansart de Sagonne

- Le 18/06/2025

- Commentaires (0)

Soucieux de permettre à tous ceux qui souhaitent s’informer valablement sur le grand ornemaniste rocaille Nicolas Pineau (1684-1754), il m’a semblé judicieux, en ce 18 juin, de mettre en ligne la partie de ma thèse* relative au sujet.

Les amateurs du style rocaille et des Pineau y trouveront les éléments établis et identifiés par mes soins, il y a bientôt 30 ans, ainsi que ceux portés dans les notes de bas de page de l’examen critique de l’ouvrage peu scientifique et plutôt fantaisiste Nicolas Pineau 1684-1754. Un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, paru en mars dernier. Examen mis en ligne le mois dernier sur ce site.

Un accès direct à l’information sur Nicolas et Dominique Pineau et leurs liens véritables avec l’architecte Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne plus que nécessaire pour mieux appréhender la gravité de ce qui est porté dans cet ouvrage.

Des éléments de réflexion et de méditation pour distinguer en effet ce qu’est une vraie démarche scientifique de ce qui ne l’est pas.

Les amateurs trouveront également le début de mon étude sur un autre ornemaniste rocaille important du milieu XVIIIe : Jules-Antoine Rousseau. Une invitation supplémentaire à consulter ma thèse et à mesurer l'ampleur de la tâche accomplie.

Les fichiers texte et notes sont établis séparément afin de permettre une lecture croisée.

Bonne lecture !

![]() Etude Pineau, thèse, 2004, t.I, pdf

Etude Pineau, thèse, 2004, t.I, pdf ![]() Etude Pineau, thèse, 2004, notes

Etude Pineau, thèse, 2004, notes

*Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse, 3 tomes, 2004.

Consultable à : -Paris, INHA ;

-Versailles, Bibliothèque municipale (version intégrale) et Archives communales (version texte seulement).

Nicolas Pineau (1684-1754) : retour sur l'exposition et l'ouvrage des Arts Décoratifs 2025

- Le 27/05/2025

- Commentaires (0)

On devrait toujours faire des expositions et des ouvrages avec les spécialistes du sujet. Cela éviterait les erreurs d’appréciation et d’induire en erreur le public et le lecteur.

Retour sur l’exposition Rococo & Co. De Nicolas Pineau à Cindy Sherman qui vient de s’achever et l’ouvrage Nicolas Pineau (1684-1754). Un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, paru en mars dernier, du Musée des Arts Décoratifs.

Pauvres Pineau !

Analyse circonstanciée ici : ![]() pdf

pdf

La Live de Jully - Voyer d'Argenson : la relation négligée

- Le 02/04/2025

- Commentaires (0)

Le fonds D’Argenson de Poitiers ne devrait jamais être négligé.

Découvrez mon propos d'avril et l'addendum de mai sur l’ouvrage Ange-Laurent La Live de Jully. Un grand amateur à l’époque des Lumières, Paris, novembre 2024.

Bonne lecture !

![]() analyse, avril 2025

analyse, avril 2025 ![]() addendum révisé, mai 2025

addendum révisé, mai 2025

Mansart de Sagonne : un projet de palais royal pour Lisbonne (1756)

- Le 27/02/2025

- Commentaires (0)

Il est des publications qui sont un honneur, une distinction, une récompense.

À une période où les récompenses sont attribuées parfois sur on-ne-sait quel critère, être publié par une université étrangère et son éminent comité scientifique* est en effet des plus flatteurs : c’est la reconnaissance de son travail hors de France.

Parution, ce mois de mars 2025, dans Modus Operandi, actes du symposium "História de Arte Hoje" organisé par l’Université de Lisbonne, les 14-16 novembre 2022, de mon article : "Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne à Lisbonne. Un projet stratégique de palais royal pour la diplomatie française" (p. 233-263).

Ce symposium fut organisé en hommage à l’éminent historien et critique d’art portugais, José Augusto França (1922-2021), à l’occasion du centenaire de sa naissance. Lors de mes recherches en 1998, j’eus l’honneur de m’entretenir avec ce spécialiste de la Lisbonne du XVIIIe siècle, fort sympathique et ouvert aux doctorants étrangers.

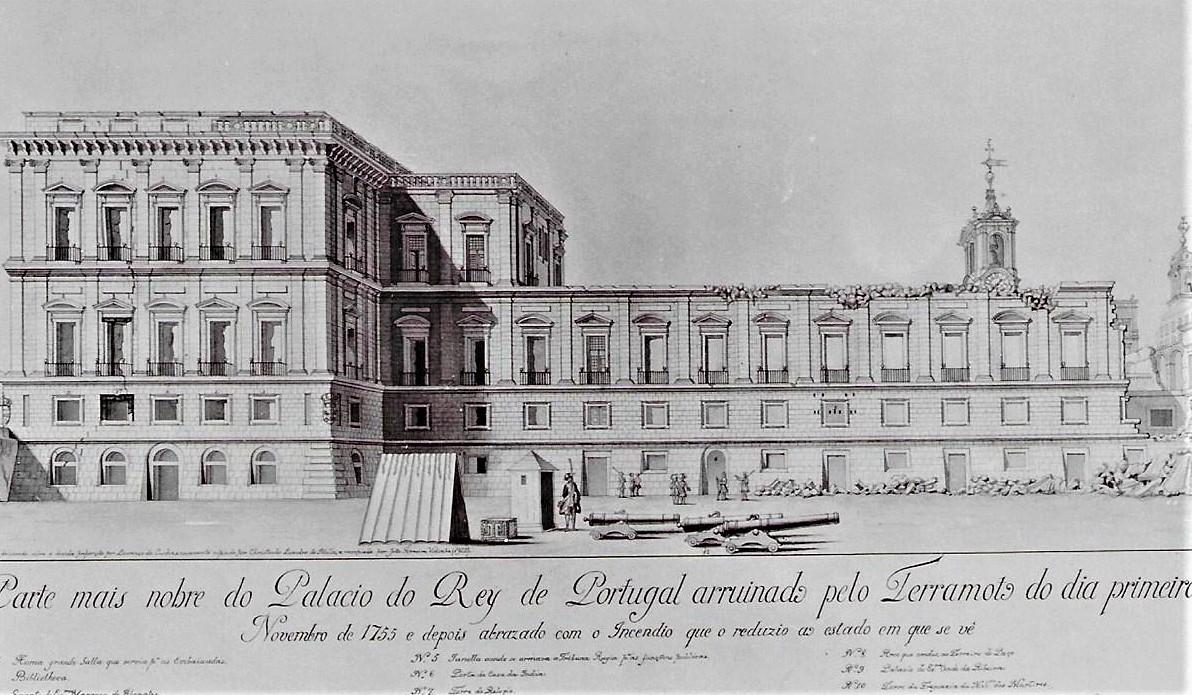

Le projet de palais royal en question fait suite au tremblement de terre survenu à Lisbonne à la Toussaint 1755, si bien évoqué par Voltaire dans Candide (1759). Si l’on ne dispose pas, malheureusement, des plans et élévations, en revanche, une documentation non négligeable – correspondance diplomatique et des Bâtiments du roi, actes notariés – est conservée.

Souvent abordé par de nombreux historiens ou historiens de l’art (Réau, Cordeiro de Souza, França, Gallet), le sujet ne fut traité que de manière succincte. Il m’appartenait de l’approfondir en établissant les tenants et les aboutissants. Ce fut ainsi l’occasion de faire le point sur la situation artistique et diplomatique des monarchies française et portugaise à la veille de la Guerre de Sept-Ans (1756-1763).

On verra comment Louis XV entendit se servir de sa passion, l’architecture ‒ art ô combien emblématique de l’influence française en ce milieu des Lumières dans le contexte des grands chantiers du règne (place Louis XV de Paris, actuelle place de la Concorde, notamment) – afin de s’allier ou, à défaut, de neutraliser une puissance alliée de l’Angleterre depuis le début du siècle, faisant de ses architectes de véritables agents diplomatiques.

Si le séjour de Mansart de Sagonne en 1756 fut contrecarré par ses prétentions indécentes, la poursuite des secousses et le début du conflit en mai, l’architecte du roi se rendra bien dans la péninsule ibérique plus d’une dizaine d’années plus tard, en 1767-1769, afin de défendre ses projets de canaux en Espagne et de palais royal à Lisbonne. L’intérêt du roi Charles III pour les premiers l’empêcha de pousser plus avant.

On verra aussi comment l’ex-infante Marie-Anne-Victoire d’Espagne, mariée de force à Louis XV en 1721, alors âgée de 3 ans, renvoyée indécemment dans ses foyers en 1725 et devenue reine de Portugal, n’oublia pas l’humiliation subie lorsque le roi de France proposa son aide financière à la couronne portugaise.

Il s’agit là de ma cinquième publication étrangère et de la troisième dans la péninsule ibérique, après celles de Madrid en 2001 ("Archivo español de Arte", n°293) et de Salamanque en 2019 ("Cuadernos dieciochistas", vol. 20).

J’exprime toute ma gratitude à l’Institut d’Histoire de l’Art de la Faculté des Humanités de Lisbonne, ainsi qu’à son comité scientifique, pour cette importante parution.

Inauguration du grand orgue de la cathédrale Saint-Louis, Versailles, janvier 2025

- Le 20/01/2025

- Commentaires (0)

Les 17-18 et 26 janvier 2025 verront l’inauguration du grand orgue de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, après six ans de restauration.

Réalisé en 1760-1761 par Louis-Alexandre Cliquot (1680-1760) et son fils François-Henri (1732-1790), qui le paracheva à la mort de son père, cet orgue de 53 tonnes, classé M.H. en 1906, figure au rang des plus grands instruments liturgiques du XVIIIe siècle au même titre que l’orgue de la chapelle royale du château, œuvre de Robert et Jean Cliquot (1710-1771), respectivement père et aïeul des précédents.

Inauguré aux vêpres du 31 octobre 1761, veille de Toussaint, il fut joué, nous dit L’Avant-Coureur, durant trois-quart d’heure devant Louis XV par son organiste Nicolas-Hubert Paulin (1713-1785).

L’orgue fut restauré à plusieurs reprises au XIXe siècle. Les interventions les plus notables sont celles de : Pierre-François Dallery (1807-1808), son fils Louis-Paul (1828-1829), John Abbey (1838-1839) et, surtout, Aristide Cavaillé-Coll (1859-1863).

Restauré à nouveau en 1901-1902, l’orgue dut attendre 1987-1989 pour que l’on procédât à une nouvelle intervention d’envergure en vue du bicentenaire de la Révolution française. Je me souviens encore de l’inauguration, le 15 octobre 1989, avec le récital de Marie-Claire Alain. L’orgue avait été béni alors par Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Versailles.

La colle employée durant cette restauration entraina malheureusement une dégradation lente des 3248 tuyaux, constatée en 2000. Ce n’est qu’en 2018 que la restauration complète put être enfin engagée. Le remontage des tuyaux, effectué en 2024, avait été entravé en 2020-2022 par le Covid et la restauration de la façade de la cathédrale.

On retrouvera l’historique complet de l’instrument dans mon ouvrage La cathédrale Saint-Louis de Versailles. Un grand chantier du règne de Louis XV, Paris, Somogy, 2009 (p.52-53, 87-88, 126-130), ainsi que la composition complète de l’instrument (p.246-247), avec l’aimable et précieuse collaboration de Jean-Pierre Millioud, titulaire de l’orgue depuis quatre décennies.

Le 18 janvier, à 16h, verra une nouvelle bénédiction de l’instrument par Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles.

Premier concert inaugural, le 19 janvier, 15h et le second, le 26 janvier, 15h.

Toutes les informations ici : https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/video-un-monstre-de-la-musique-est-de-retour-en-la-cathedrale-saint-louis-de-versailles_62115326.html

Deux-Ponts - Pompadour : les échanges franco-allemands au XVIIIe siècle

- Le 07/11/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

C’est un des merveilleux sujets que j’eus à traiter au cours de ma carrière scientifique.

Personnage central des échanges franco-germaniques et de l’amitié franco-allemande au milieu du XVIIIe siècle, par ses prétentions aux trônes de Bavière et du Palatinat, le duc Christian IV des Deux-Ponts (1722-1775), prince palatin, fut, de 1750 à 1764, l’intime de Louis XV et, surtout, de Madame de Pompadour qui le trouvait fort séduisant.

Prince francophile et francophone, souverain d’une de ces principautés éparses du Saint-Empire romain germanique, il était, "aussi français que s’il était né au milieu de Versailles", nous dit le duc de Zuckmantel. Très apprécié à chaque séjour, il fut beaucoup regretté à son décès en 1775.

Intime de Marc-René de Voyer d’Argenson, marquis de Voyer (1722-1782) – personnalité éminente des arts au XVIIIe, aussi réhabilitée par mes travaux ‒, le duc commanda à Mansart de Sagonne, le château de Jägersburg (1752-1756), réplique du Grand Trianon de Jules Hardouin-Mansart. Cette demeure était aussi inspirée des projets de palais de Blondel comme exposé en 2012 dans mon article de la revue du Centre historique allemand à Paris (Francia, n° 39, p. 135-165).

J’eus l’occasion de prolonger le propos en 2018, sous l’angle de la rivalité avec Pierre Patte, cette fois, dans Saarpfalz. Blätter für Geschichte und Volksunde, revue historique de Sarre (n° 3, 2018, p.37-51).

Réhabilité par Wilhelm Weber en 1987 dans son remarquable ouvrage Schloss Karlsberg, le duc des Deux-Ponts demeurait inconnu en France jusqu’à mes recherches dans les années 1990. Une fois encore (après Voyer d’Argenson et Biarritz), l’intérêt porté à ce personnage ignoré me valut l’exploitation éhontée de mes travaux par une citation à minima d’un universitaire. La rançon du succès, diront certains. Si Coco Chanel déclarait aimer être copiée, il n’en est pas de même pour moi.

Pour mieux apprécier l’importance et la variété des échanges entre Deux-Ponts et la France de Louis XV (diplomatie, culture, économie, etc), il convient de se reporter aux missives du duc avec la Pompadour. La publication de cette abondante correspondance est un projet que je caresse depuis fort longtemps. Je lance ainsi un appel à l’attention des institutions historiques allemandes ou américaines en vue de sa publication dans un bel ouvrage.

Pour mieux cerner l’importance et la considération qu’on portait à ce prince allemand à Versailles sous Louis XV, son peintre Mannlich rappelle comment « l’évocation du nom de mon souverain produisit un effet magique » lorsqu’il s’agit de lui ouvrir le Petit Trianon.

L’allée principale de cette résidence, ô combien célèbre, fut plantée, rappelons-le, de peupliers sur le modèle de celle de Jägersburg, et non d’ormes ou de tilleuls suivant la tradition française d’alors. Les échanges entre le duc et la Pompadour cessèrent à la mort de celle-ci en 1764.

On comprendra donc l’intérêt particulier de publier cette correspondance afin de mieux cerner les échanges et influences entre France et Allemagne au Siècle des Lumières.

Un grand merci pour vos contacts et recommandations.

Article à découvrir : le projet de Mansart de Sagonne pour Mme de Pompadour au château de Maisons (1747)

- Le 24/10/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

Il est des sujets d’histoire ou d’histoire de l’art qui peuvent paraitre anecdotiques mais qui se révèlent, à l’analyse, loin de là.

Prenez le projet d’acquisition du château de Maisons-Laffitte par Louis XV pour Madame de Pompadour en 1747 : vous découvrirez combien ce projet était ancien chez les Bourbons et qu’il en fut à nouveau question pour Madame du Barry.

La tradition Mansart voulut que le Bien-Aimé fît appel à Mansart de Sagonne. Si les projets ne sont pas conservés, ils nous sont néanmoins connus par la description faite par Jacques-François Blondel dans le tome III de son "Cours d’Architecture" en 1772.

J’eus l’occasion d’évoquer les rapports particuliers entre Blondel et le dernier Mansart dans les actes du colloque Blondel, tenu à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, en 2017. Actes parus aux éditions Mardaga, à Bruxelles, en 2022.

La perfidie du théoricien à l’égard d’un architecte qu’il jalousait se confirme à nouveau : demander ses plans pour mieux les critiquer et valoriser François Mansart, "le Grand Mansart", au détriment du dernier membre de la dynastie !

On y verra peut-être aussi une critique sous-jacente du choix du roi comme on le fit en 1754 à l’occasion de celui de Mansart de Jouy pour le portail de Saint-Eustache à Paris. L’envie face au talent est éternelle comme on sait.

Enfin, il est intéressant d’observer comment le château de Maisons, par ce projet de modifications, devait marquer Mansart de Sagonne à Asnières. Il est question une fois encore, en conclusion, du marquis de Voyer, personnage décidément incontournable dans le champ de l’architecture et des chevaux au siècle des Lumières.

Article en ligne téléchargeable ici (cliquez sur pdf).

Bonne lecture !

Saint-Eustache et Carmes-Billettes : la restauration de deux portails majeurs des derniers Mansart à Paris

- Le 23/09/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

C’est avec un plaisir particulier que l’on peut découvrir en cette année 2024, deux réalisations phares des derniers Mansart à Paris enfin restaurées : les portails des églises Saint-Eustache et des Carmes-Billettes au Marais (temple protestant depuis 1812).

Œuvre de Jean Mansart de Jouy, la première fait partie des grands projets religieux de la capitale au XVIIIe siècle, après le portail de Saint-Sulpice par Servandoni, les églises Sainte-Geneviève (Panthéon) par Soufflot et de la Madeleine par Contant d’Ivry.

Témoin de l’importance accordée à ce projet, la première pierre fut posée en mai 1754 par le jeune duc de Chartres, futur Philippe-Égalité, alors âgé de sept ans tandis que le projet était dédié au duc d'Orléans, son père. Cette cérémonie intervenait à trois mois de distance de l’inauguration, le 25 août, jour de la saint Louis, d’un autre projet phare de l’architecture religieuse du règne de Louis XV : celui de l’église royale Saint-Louis de Versailles, réalisation emblématique de Mansart de Sagonne, superbe vaisseau au-dessus du Potager du Roi. Les derniers Mansart étaient alors, on le voit, au comble de la renommée.

Marguillier de la fabrique et intime du curé, l’abbé Secousse, Mansart l’Aîné ‒ comme on le dénommait alors pour le distinguer de son cadet ‒ se fit fort d’inscrire son beau portail dans un projet urbain ambitieux, formé d’une vaste place à colonnes doriques venant prolonger celles au bas du portail, d’un presbytère et d’un vicariat sur le flanc droit, à l’angle des rues des Prouvaires et Trainée, aujourd’hui disparues. Cet ensemble entendait constituer, rive droite, le pendant des portail et place Saint-Sulpice. Aucun des deux projets urbains ne vit finalement le jour.

La guerre de Sept-Ans (1755-1763) entrava en effet leur réalisation et non le décès supposé de l'architecte comme on le crut longtemps. Par mesure d’économies, le second registre du projet de Mansart de Jouy, tel que figuré par Jacques-François Blondel, dut être modifié. L’architecte avait opéré la synthèse du projet envisagé par Le Vau au XVIIe siècle, reproduit par Sophie Descat dans son article du Bulletin monumental en 1997 (t.155, n° III), à savoir deux tours ajourées d'esprit gothique, reliées par une balustrade, coiffant les porche et loggia à colonnes de Servandoni à Saint-Sulpice, au centre. Un portail qui confirme la conversion de notre Mansart à l’esthétique néo-classique naissante, contrairement à son frère cadet.

La reprise du chantier après 1763 aboutit à la réalisation des parties hautes dont la modeste tour gauche par Pierre-Louis Moreau, architecte du roi, bien en-deçà des celles prévues par Mansart de Jouy. Depuis le début du chantier, l’architecte était décrié par la critique parisienne, à commencer par Pierre Patte, farouche rival des derniers Mansart.

La seconde réalisation religieuse est un des édifices phares du Marais.

Sise entre le BHV et les Archives Nationales, l’église des Carmes-Billettes fut réalisée en 1754-1758, d’après un beau projet aquarellé daté de 1752, approuvé par les religieux en 1753 et identifié par mes soins dans le Minutier central des notaires parisiens, aux Archives Nationales, à la fin des années 1990.

Ce projet révisa partie des plans et élévations commandés en 1744 par les Billettes à Mansart de Sagonne, remaniés par lui en 1747 et 1750 afin de satisfaire les exigences de la paroisse voisine et rivale de Saint-Jean-en-Grève qui entravait chaque fois le projet de reconstruction. Les religieux n'avaient pas versé en effet plus de 3 000 livres à l’architecte pour que son projet restât lettre morte.

Attribuée faussement au Frère Claude, dominicain du noviciat général de Paris, auteur de Saint-Thomas d'Aquin, en raison de restaurations effectuées par lui en 1779, l’église des Billettes est un édifice d’importance à bien des égards :

-elle demeure en effet la dernière église conventuelle de la capitale à disposer de son cloître (XVe siècle).

-sur le plan architectural, elle revisite le concept d’église-halle prolongée d’une rotonde tel que conçu, à plus grande échelle, par Hardouin-Mansart aux Invalides. Mansart de Sagonne doubla dans la nef les tribunes latérales de son aïeul à l’église Saint-Louis, destinées aux femmes.

-des éléments de Saint-Louis de Versailles, cette fois - édifice que Mansart de Sagonne érigeait au moment de la conception du projet des Billettes -, se retrouvent, à savoir : la voûte à doubleaux et pénétrations ; les pots à feu latéraux, disposés ici sous forme de reliefs ; le motif des palmes, symbole de martyr, fréquent dans l’architecture religieuse des Mansart (tribune d’orgue de la cathédrale de Versailles, par exemple), de chaque côté de l'élévation.

-enfin, l’architecte adopta la solution originale - unique à Paris - d’un portail élégant n’empiétant pas sur la rue, étroite alors, l’inscrivant dans la continuité des élévations du couvent envisagé, lesquelles sont restées inachevées à gauche.

Inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1988, l’édifice fut classé en février 1990.

On trouvera de plus amples détails sur les conditions particulières de sa reconstruction au XVIIIe siècle dans mon article publié en 2016 dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile-de-France, année 2014, p. 95-106. Une version intégrale est disponible dans la rubrique Articles de ce site.

Longtemps demeurées sous échafaudages et en piètre état, les portails de Saint-Eustache et des Carmes-Billettes constituent donc deux réalisations religieuses uniques des derniers Mansart à Paris et qui peuvent être appréciées désormais à leur juste valeur.

Amboise : le château XIXe oublié

- Le 18/06/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

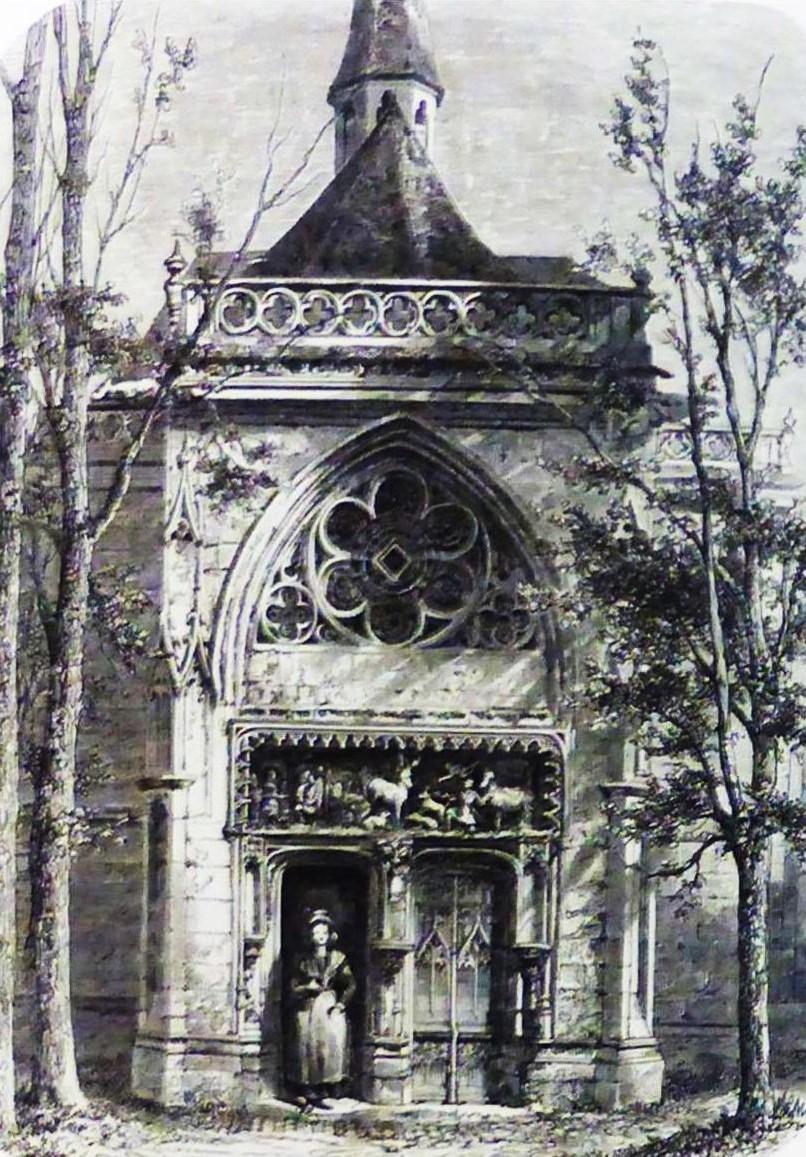

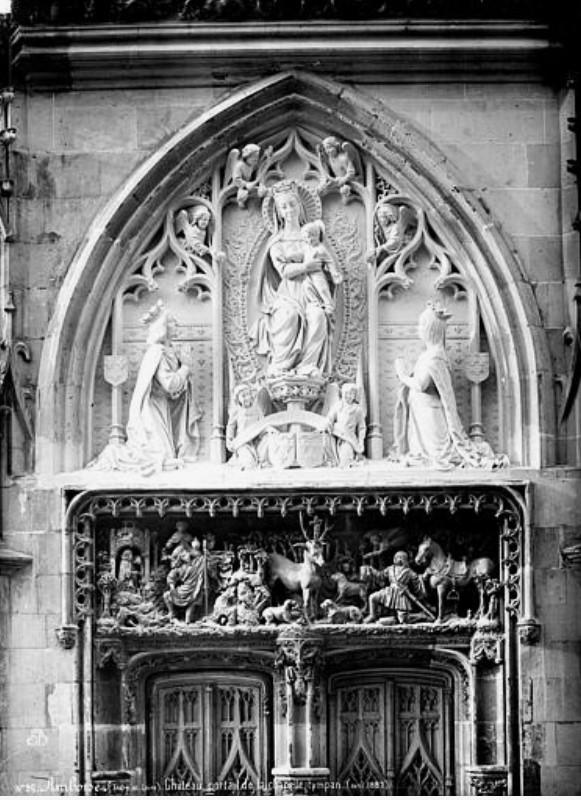

Le 15 juin 2024, a été inaugurée la chapelle Saint-Hubert du château d’Amboise, ouverte au public depuis le 1er juin. Un chantier conséquent de près de 3 ans, sous la houlette d’Étienne Barthélémy, architecte en chef des Monuments historiques, s’achève.

Lorsqu’en 2020, il me confia la réalisation de l’étude historique préalable, je fus stupéfait de constater combien on se méprenait sur la nature actuelle du château d’Amboise. Le colloque tenu les 12-13 juin, intitulé « Architecture et décor », uniquement focalisé sur les XVe-XVIe siècles, le confirme : le XIXe siècle n’existe pas !

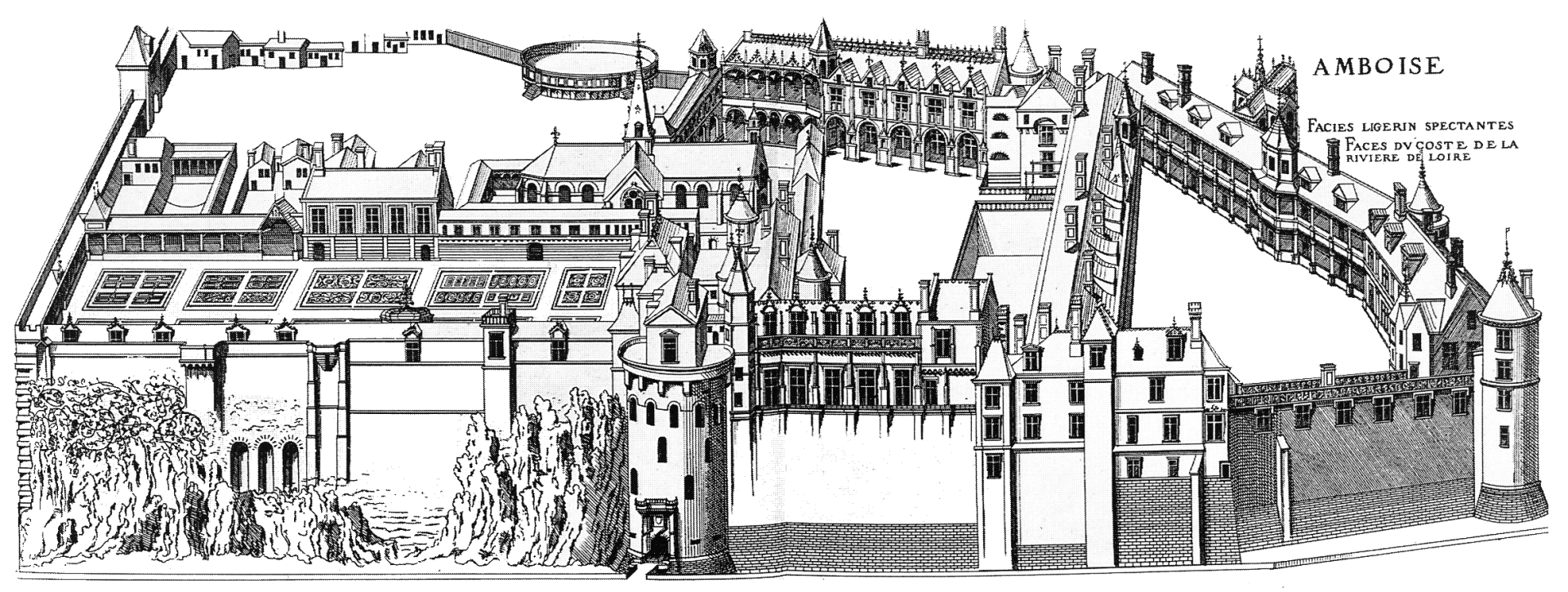

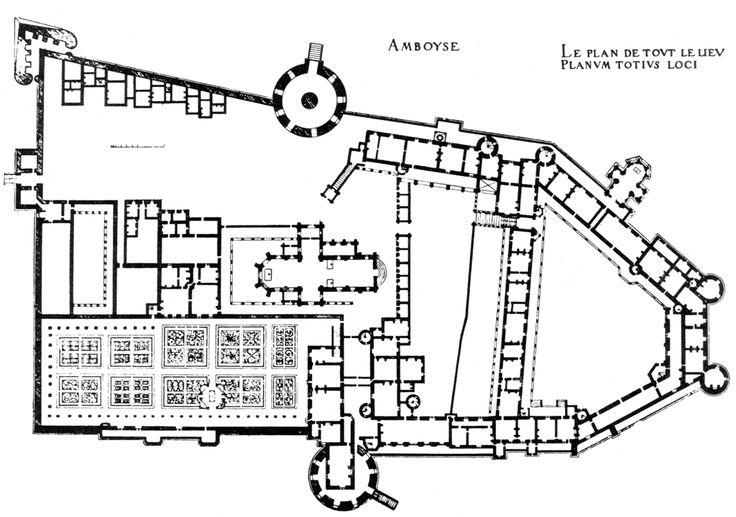

Premier grand de la Renaissance française, engagé par Charles VIII en 1492-1498 dans le contexte de la première guerre d’Italie (1494-1497), poursuivi par Louis XII et François Ier, ce château fut réduit à la portion congrue en 1806-1808 afin de former la Sénatorerie d’Orléans. On conserva la célèbre façade sur la Loire et une partie en retour, actuelles ailes Charles VIII et Louis XII. La chapelle privée ou oratoire du roi devint celle du château, suite à la disparition de la collégiale Saint-Florentin où fut inhumé Léonard de Vinci en 1419. Sépulture que l’on déplaça dans ladite chapelle en conséquence.

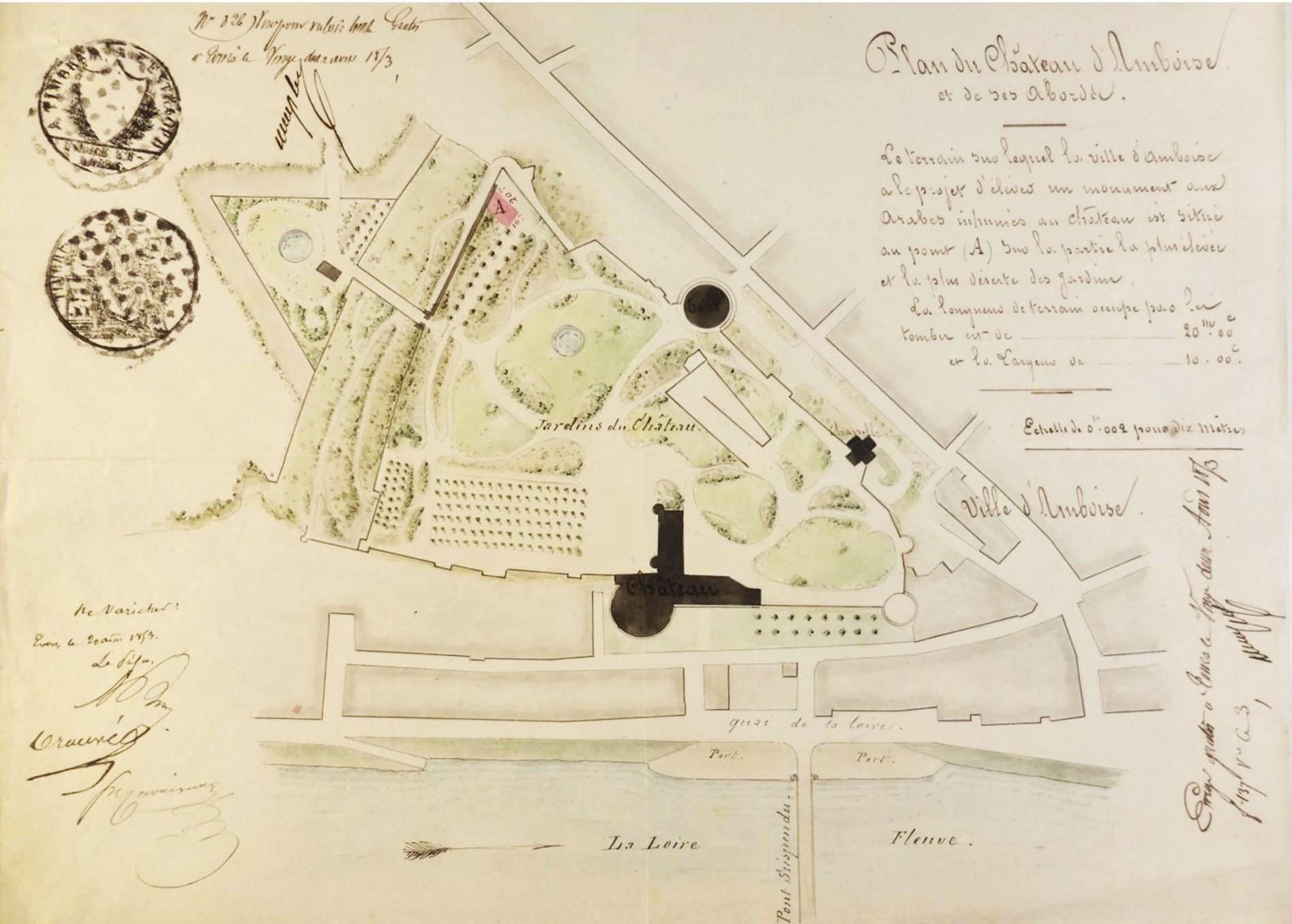

Le reste du site fut aménagé en jardin à l’anglaise par le célèbre architecte de Napoléon, Pierre-Léonard Fontaine (1752-1863), devenu celui de la famille d'Orléans. Aménagement qui fut poursuivi par Louis-Philippe, propriétaire d’Amboise depuis la mort de sa mère Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon (1753-1821), duchesse d’Orléans, en 1821. On lui doit le classement du château en 1840. De 1832 à 1848, puis de 1872 à 1925, la famille d’Orléans s’attacha à la restauration et à la mise au goût du jour du site dans l’esprit gothico-renaissant du moment sous la houlette des architectes Ruprich-Robert père et fils.

Cette négligence dans l’approche d’Amboise est observable dans les travaux de Lucie Gaugain, auteure d’une thèse soutenue en 2011 à l’Université de Tours, publiée en 2014. Le XIXe siècle fut survolé au point que je pus identifier l’auteur du grand relief du portail de la chapelle figurant l’«Adoration de la Vierge par Charles VIII et Anne de Bretagne », daté de 1879-1880 et rendu au sculpteur Eugène Legrain (1837-1915), artiste oublié aujourd’hui mais réputé en son temps.

Le XIXe siècle est en effet riche d’enseignements sur la nature des opérations effectuées sur le château à ce moment non négligeable de son histoire. Étude qui doit être reprise dans le fond de la Maison de France conservé aux Archives Nationales pour une meilleure compréhension des modifications et des aménagements effectués.

C’est ce même dédain du XIXe siècle qui amena en 1994-1995 au rétablissement de la montée du château dans son état d’origine, actuelle montée Abd-el-Kader, et à défaire la montée douce paysagère aménagée par Louis-Philippe, côté ville. Une montée arborée qui aurait été bien appréciable aujourd’hui pour les personnes à mobilité réduite et les visiteurs en général en ces périodes de changement climatique.

Le jardin à l’anglaise XIXe fut pareillement démantelé peu à peu par l’abattage progressif des arbres et le réaménagement contemporain opéré dans les années 2000-2010.

Notre propos soutient donc un retour progressif à l’état XIXe, celui de la restauration de la chapelle Saint-Hubert et des aménagements des ailes Charles VIII et Louis XII par la famille d'Orléans, dans un souci de cohérence et de meilleure appréhension de l’évolution de ce site majeur du Val-de-Loire, inscrit Unesco depuis 2000.