Voyer d'Argenson

La stupéfiante relation de Voyer, Artois & cie. Expo comte d'Artois, Maisons-Laffitte, 14/11/2025 - 02/03/2026

- Le 03/11/2025

- Commentaires (0)

Vous aimez le XVIIIe siècle, l’Angleterre de Barry Lindon, le comte d’Artois et son entourage (Radix de Sainte-Foy, Polignac, Pérusse des Cars), le marquis de Voyer, le cheval, l’architecture de François-Joseph Bélanger (1744-1818) ?

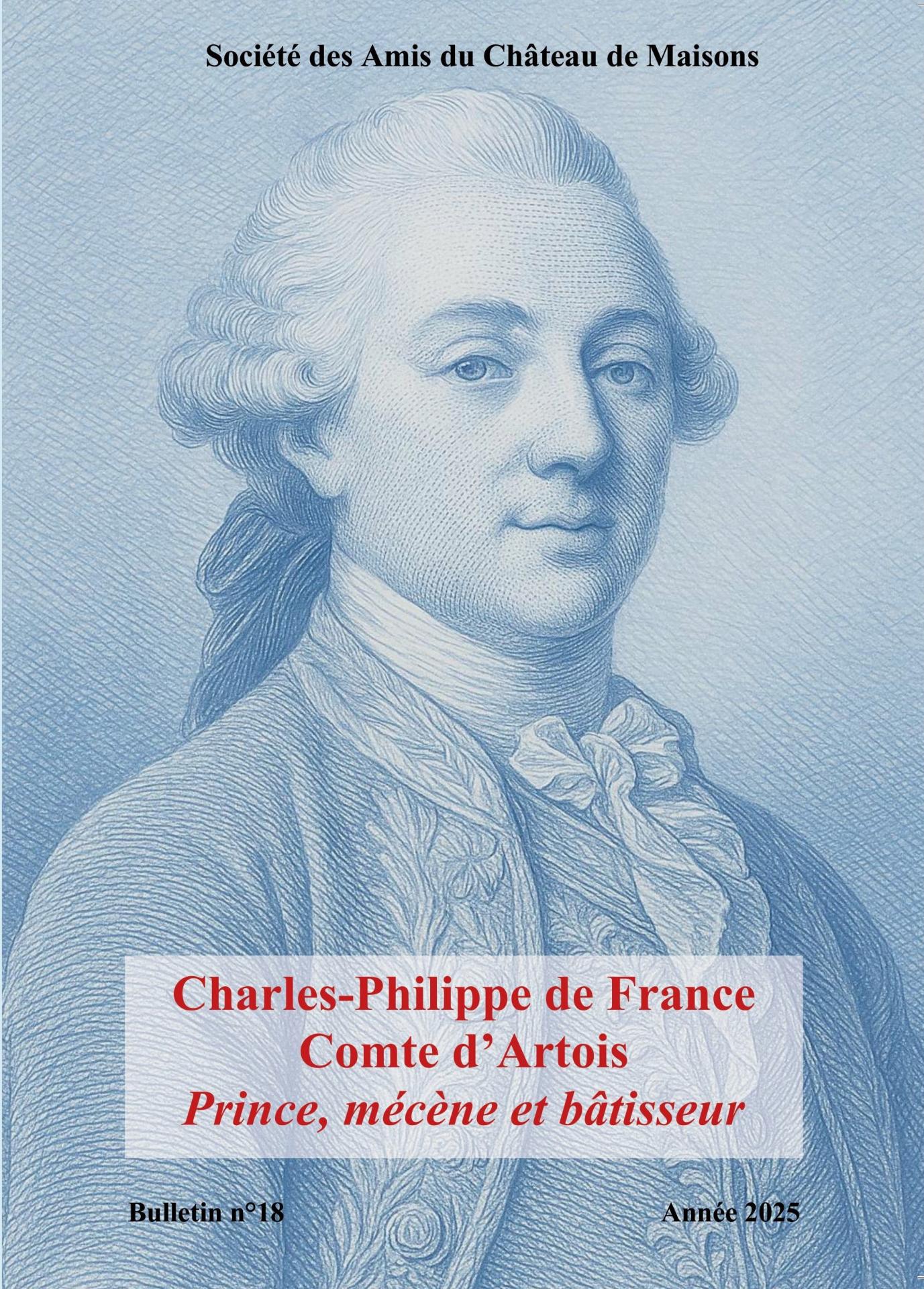

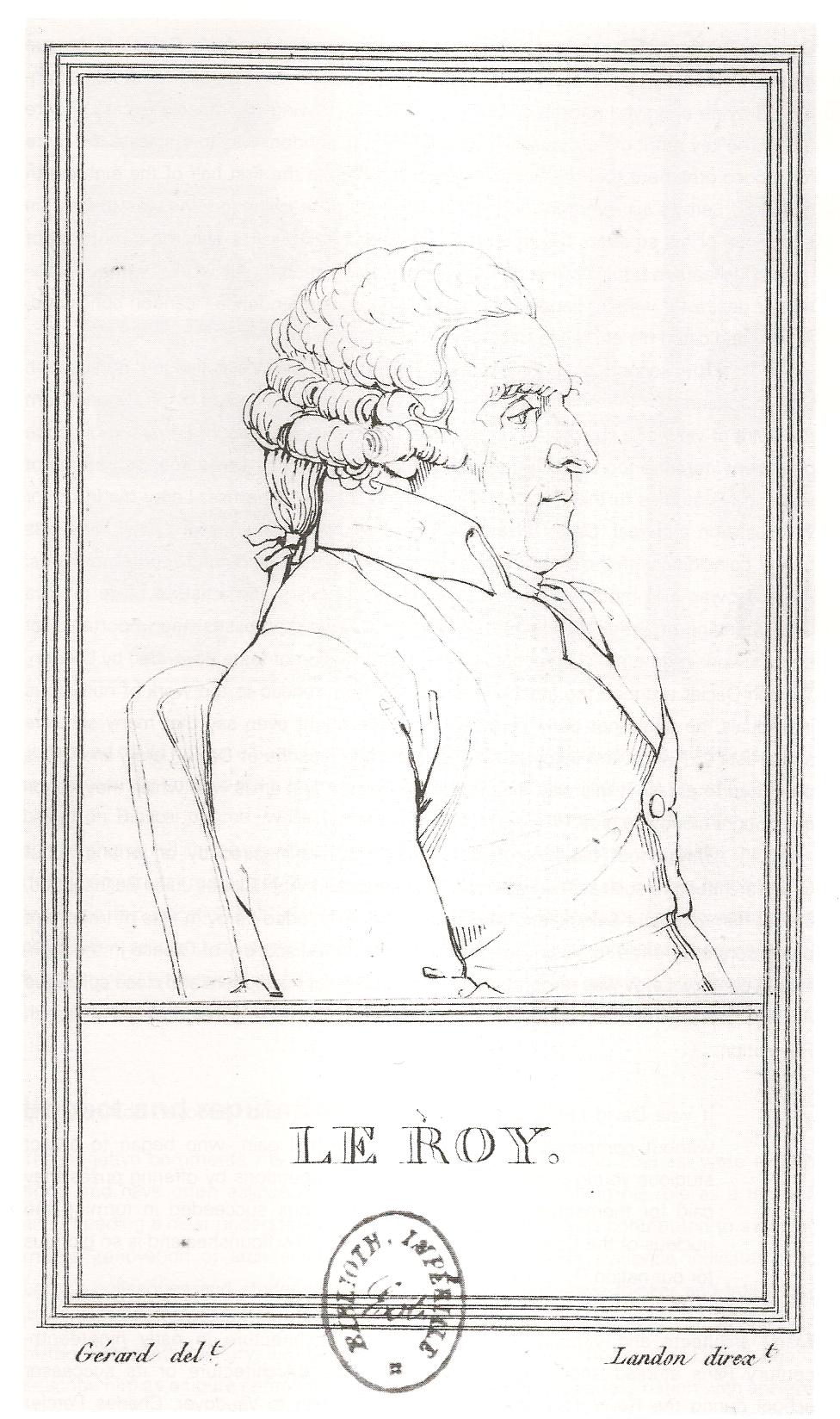

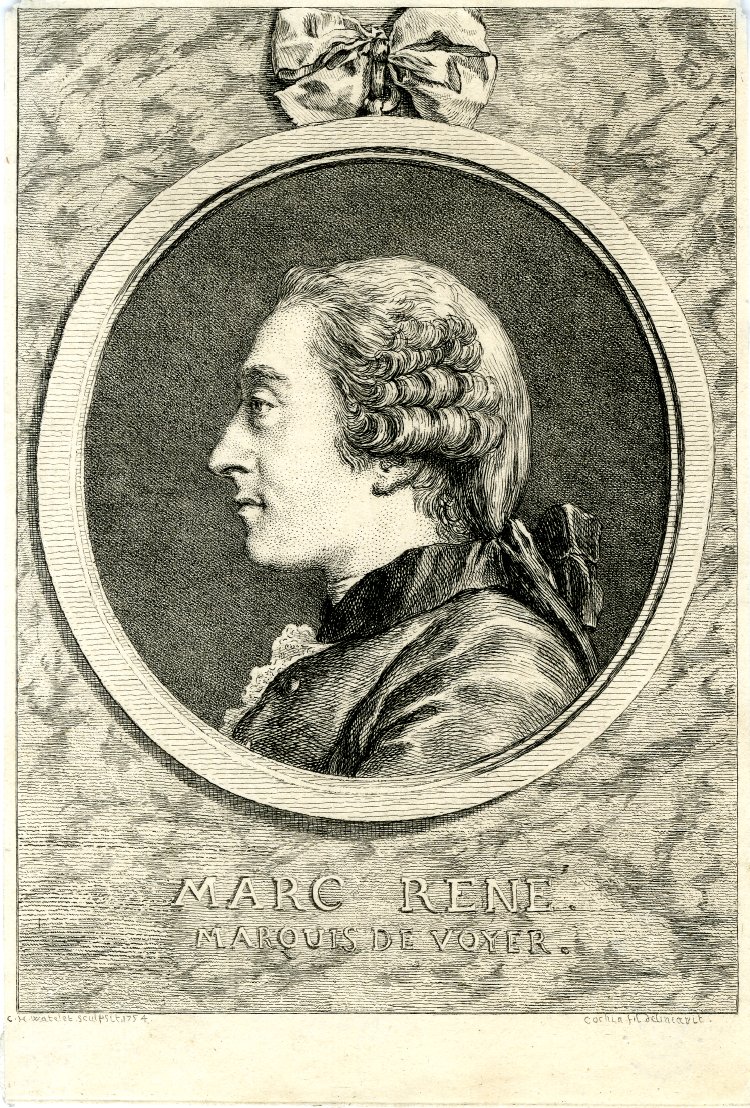

Parution, ce début de mois, dans le "Bulletin des Amis du château de Maisons", n° 18, de mon article sur la relation méconnue de Charles-Philippe de France, comte d’Artois (1757-1836), futur Charles X, avec Marc-René de Voyer d’Argenson (1722-1782), dans le cadre de l’exposition "Le comte d’Artois, prince et mécène" (14/11/2025 – 02/03/2026).

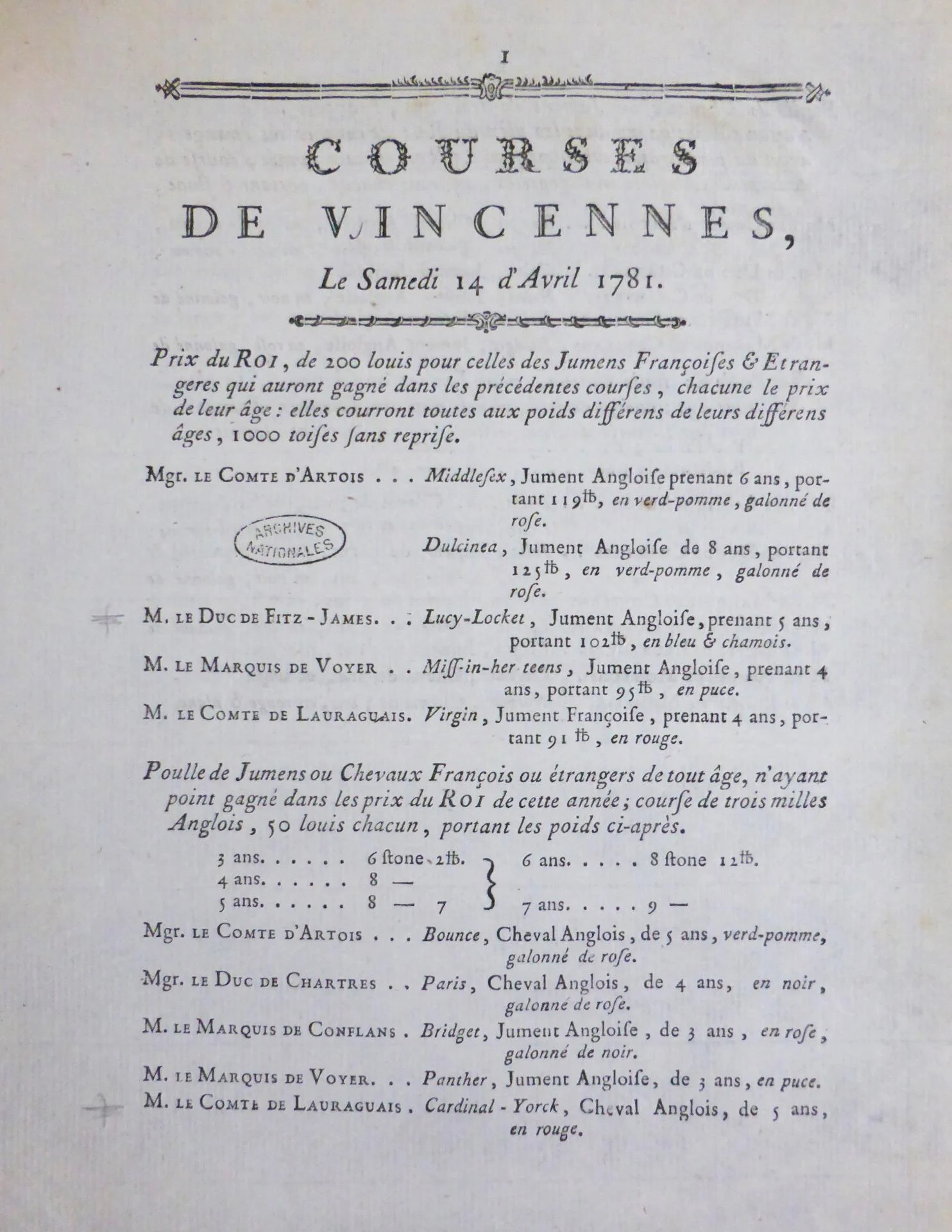

Un article dense et complexe que j’ai pris grand plaisir à écrire, sans doute l’un de mes plus "stupéfiants". On découvrira en effet les liens étroits du marquis de Voyer avec : Bélanger depuis ses débuts comme élève de Julien-David Le Roy ; le duc de Lauraguais, pionnier du pur-sang anglais en France, protecteur de l’architecte ; la cantatrice Sophie Arnould, maîtresse de Lauraguais, puis de Bélanger ; et, surtout, avec l’élite anglaise du temps dont les lords Shelburne, Clermont, Rockingham, premier ministre de S.M. ; et bien d’autres personnalités. Liens qui retinrent l’attention d’Artois dans ses projets d’écuries et de haras à Maisons, Paris, Fontainebleau (...).

Cet article remet en perspective les travaux de Nicole de Blomac sur l’activité fondamentale du marquis de Voyer en matière de cheval en France au XVIIIe, d’abord principal conseiller du duc de Chartres, futur Philippe-Égalité, puis celui de son cousin Artois, en matière d’achat et de production de pur-sang pour leurs écuries respectives.

L’activité anglaise de Bélanger a été réexaminée à la lumière des correspondances de Voyer avec ses amis Chambers, Le Roy et Shelburne, conservées dans le fonds d’Argenson de Poitiers. La date de 1765 comme premier séjour de l’architecte en Angleterre, telle qu’avancée par Jean Stern en 1930, mais contestée par Janine Barrier en 1990, se voit ainsi confortée.

Découvrez aussi les liens privilégiés du marquis avec l’entourage du comte d’Artois, dont et surtout Jean-François de Pérusse, duc des Cars (1747-1822), qui fit, dans ses mémoires, une passionnante relation de l’accueil réservé par Voyer à Artois au château des Ormes en 1777. L’acquisition conjointe du duché de Châtellerault avec Pérusse des Cars en 1770 est aussi une révélation.

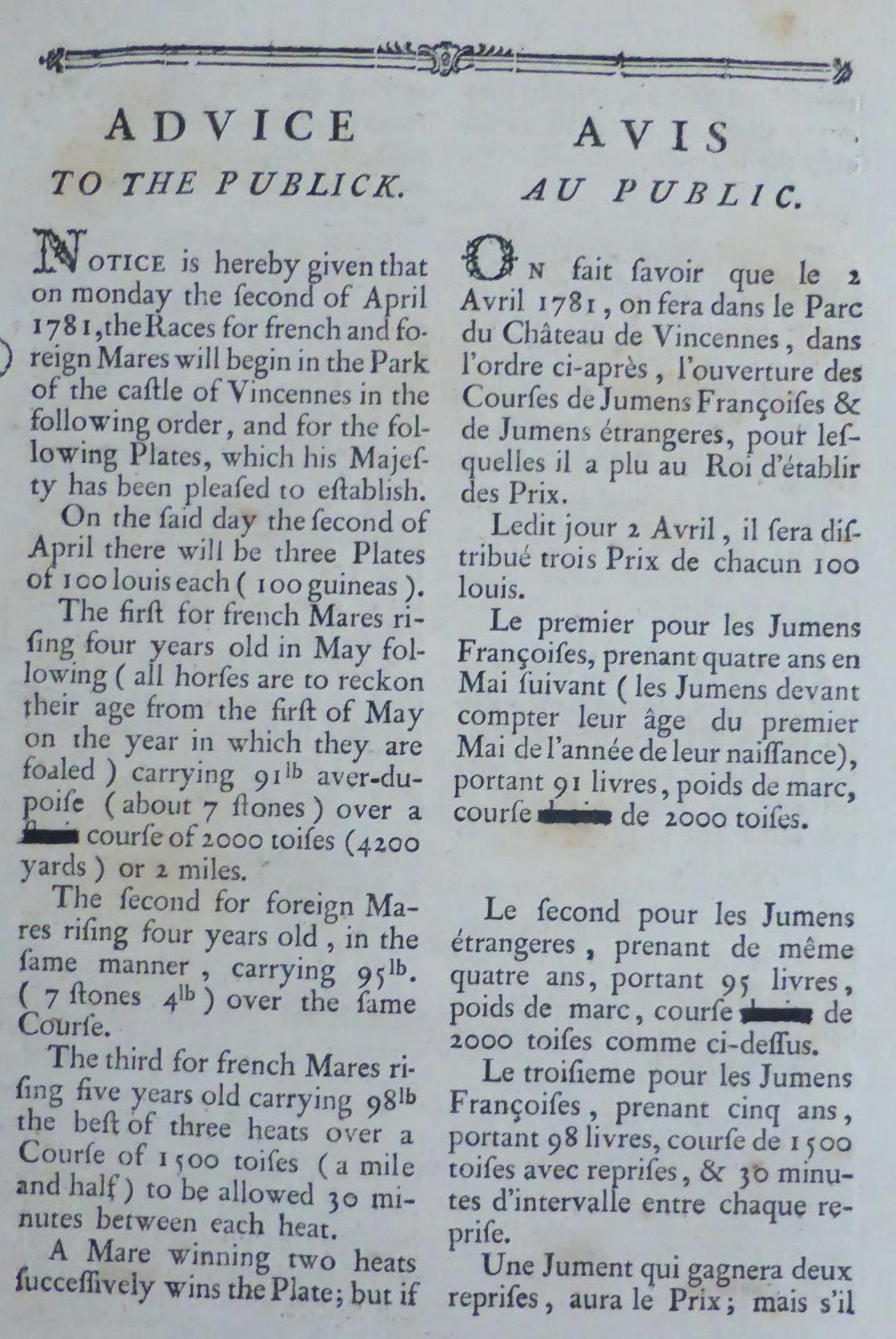

Cet article, c’est enfin l’évocation du rôle de Voyer dans l’éducation du duc de Chartres, la renaissance des courses en France sous Louis XVI et la naissance du Prix du Roi à Vincennes en 1781 ; des échanges entre Voyer et Polignac, 1er écuyer d’Artois, directeur des haras du roi, en matière d’acquisition et d’envois de chevaux aux Ormes depuis l’entrepôt général des haras d’Asnières, créé par le marquis en 1752-55.

Cerise sur le gâteau : un portrait inédit de celui-ci en ouverture de propos.

Enjoy !

![]() article Artois - Voyer, Bulletin-Amis-Château-de-Maisons, n°18, 2025, pdf

article Artois - Voyer, Bulletin-Amis-Château-de-Maisons, n°18, 2025, pdf

La Live de Jully - Voyer d'Argenson : la relation négligée

- Le 02/04/2025

- Commentaires (0)

Le fonds D’Argenson de Poitiers ne devrait jamais être négligé.

Découvrez mon propos d'avril et l'addendum de mai sur l’ouvrage Ange-Laurent La Live de Jully. Un grand amateur à l’époque des Lumières, Paris, novembre 2024.

Bonne lecture !

![]() analyse, avril 2025

analyse, avril 2025 ![]() addendum révisé, mai 2025

addendum révisé, mai 2025

Sauvons les haras XVIIIe de Sarralbe (Moselle)

- Le 23/05/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

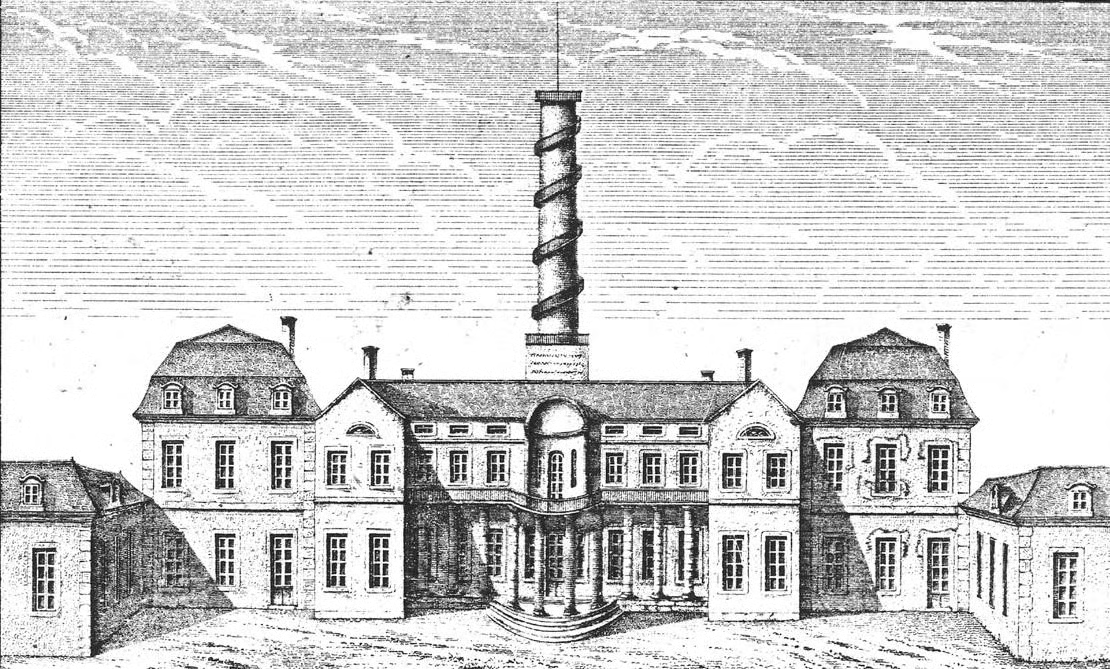

Marc-René de Voyer d’Argenson, marquis de Voyer fut un éminent acteur du cheval en France, d’abord en tant que directeur des haras du roi de 1752 à 1763 ‒ officieusement depuis 1749 sous la direction de son père, le comte d'Argenson, ministre de la Guerre ‒ à Asnières, puis à compter de 1764, à titre personnel, aux Ormes (Vienne) entre Touraine et Poitou, et à Sarralbe (Moselle) en Lorraine, enfin dans le bourg voisin de Bouquenom (Sarre-Union, Bas-Rhin) en 1767.

Il avait négocié en décembre 1764 la cession de ces derniers avec Louis XV et Stanislas, duc de Lorraine, contre l’Entrepôt général des Haras du Roi à Asnières, une des réalisations majeures de Mansart de Sagonne, disparue au début du XIXe siècle.

Son action en ce domaine a été bien étudiée par feue Nicole de Blomac, quoique principalement axée sur Les Ormes. Étude que j’eus l’occasion de compléter par le bâtiment asniérois (voir mon article dans la Revue des Amis du Cadre Noir de Saumur en 2016, p. 57-60). L’action du marquis en Lorraine demeure à étudier. Je m’y pencherai prochainement.

Depuis l’inauguration des décors de l’Hôtel de Voyer aux Archives Nationales en octobre 2021, je me suis interrogé sur le devenir des haras de Sarralbe, bien évoqué par Katia Sclich sur son site consacré à la passionnante histoire de Sarralbe. https://harasdesarralbe.home.blog/

Le « site historique du Haras de Sarralbe » en Lorraine est, nous rappelle-t-elle, un « monument emblématique du Pays d’Albe ». Intégré à un site industriel au XIXe siècle, les haras de Sarralbe sont la propriété d’« un des leaders mondiaux de l’étanchéité, de la couverture et de l’isolation des bâtiments ». Ce site est paradoxalement menacé par les fuites de la couverture qui sont en train de ravager les intérieurs parce que non bâchée. Situation qui m’avait été signalée dès 2021. Elle ne s’est pas améliorée depuis lors par la déshérence du site, la société ne souhaitant aucune visite.

En octobre 2021, j’avais contacté l’ABF et la DRAC, chacun m’indiquant qu’ils reviendraient vers moi. Je les avais relancés en 2022. En vain. Comme je l’indiquais à l’adjoint en charge du patrimoine, ce site, valorisé, pourrait être un élément moteur du développement touristique de Sarralbe qui ne manque pas d’atouts.

J’invite donc les associations patrimoniales à se saisir de ce dossier afin, tout d’abord, de mettre les bâtiments hors d’eau, et d’engager avec moi un projet de valorisation porteur pour la commune.

Autres liens d’informations sur ce site patrimonial :

https://www.blelorraine.fr/2020/10/de-la-societe-industrielle-du-haras-de-sarralbe-a-nos-jours/