Articles de philippecachau

Promenade sur les toits de Versailles : chapelle royale, château, cathédrale Saint-Louis

- Le 13/08/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

Tel le porteur de flamme des JO 2024 voltigeant sur les toits des monuments de Paris, il m’a semblé opportun de proposer une promenade sur les toits de Versailles. Trois volets ont été retenus : la chapelle royale ; le château ; et la cathédrale Saint-Louis qui m’est chère1.

On pourra observer, par cette pérégrination, des aspects et détails insoupçonnables depuis le bas, les étages, voire les combles mansardés du château.

On notera ainsi une intéressante couverture isolée à l’extrémité de la chapelle royale, du côté de la cour de l’aile nord, derrière l’avancée du projet de campanile dévolu à la chapelle de la Vierge. Une couverture marquant la présence de la chapelle Sainte-Thérèse, laquelle n’est nullement reproduite en symétrie.

On pourra voir également plus près, entre les balustrades, le détail des trophées guerriers, le revers notamment, ou les cloches de l'horloge de la Cour de Marbre disposées sur le comble mansardé de la Cour des Cerfs.

Ces clichés des couvertures de la chapelle royale et du château ont été pris en 2010 sur l’aimable proposition d’un camarade collaborateur technicien de l’établissement alors en poste.

Cette promenade inédite fut un enchantement et ce d’autant que des éléments tels que trophées et pots à feu des balustrades (aile sud), voire la dorure des combles de la Cour de Marbre, venaient d’être réalisés quelques temps ou années auparavant. On peut donc y mesurer la marque du temps.

On appréciera la diversité et la complexité des couvertures, pas toujours réalisées dans des matériaux nobles, tels l’ardoise ou le verre (éclairage zénithal). Au XIXe siècle, le zinc remplaça abondamment les ardoises et plombs d’origine afin de remédier durablement aux éternels problèmes de fuites dans les combles et pièces au-dessous (attiques et appartements mansardés)2.

Les clichés des combles et couvertures de la cathédrale Saint-Louis ont été pris, quant à eux, en 1999. Ils sont en grande partie inédits.

Ils sont d’autant plus intéressants que, depuis l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, les combles des cathédrales de France sont peu à peu sécurisés à l’aide d’éléments coupe-feu, nécessaires comme cela se comprend, mais qui entrainent une dénaturation profonde des lieux.

C’est donc les combles de l’église royale Saint-Louis, tels que voulus par Mansart de Sagonne, qui vous sont présentés là dans leur jus.

Ces charpentes sont l’œuvre de Charles Bonneau († 1751), maître charpentier réputé à Paris, frère du célèbre entrepreneur de maçonnerie Claude Bonneau († 1769)3. Elles furent parachevées par sa veuve Marguerite Convers, fille de l'architecte et entrepreneur parisien Pierre Convers, premier du nom, qui poursuivit l'activité de l'atelier familial de la rue du Cherche-Midi jusqu'à son décès en 1762. Ces charpentes constituent un chef-d’œuvre du genre, principalement celle du dôme, l’une des plus belles de France4.

On établira une intéressante comparaison avec celles de la chapelle royale, la virtuosité en la matière étant la marque du maintien de la tradition Mansart au XVIIIe siècle.

Soulignons que les clichés présentés sont protégés au titre du copyright ©Ph.Cachau.

N’hésitez pas à cliquer dessus – comme tous ceux de ce site – pour une vision plus large et à les faire défiler. Cliquez sur les numéros de page au-dessous pour avoir la suite.

Bonne promenade !

__________________________________

1.Cathédrale que je connais en tant que voisin de l'édifice durant 45 ans. Elle m’a conduit judicieusement, à compter de 1988, sur les traces de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (maîtrise d’histoire de l’art, Paris-IV Sorbonne, 1988-1989 ; thèse à Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2004) et à la rédaction de sa première monographie complète, des origines à nos jours (Somogy, 2009).

2.Couvertures restaurées et modifiées en grande partie sous Louis-Philippe et Napoléon III. Celles autour de la Cour de Marbre le furent entièrement dans les années 1860.

3.Propriétaire et entrepreneur pour lui-même du bel hôtel de Marsilly, rue du Cherche-Midi, rendu par mes soins à Mansart de Sagonne. Ornements et ferronneries rocailles - parmi les plus belles de Paris - par Nicolas Pineau.

4.La charpente de la cathédrale Saint-Louis fit l’objet d’un chef-d’œuvre des Compagnons du Devoir, longtemps visible en vitrine du siège de la place Saint-Gervais à Paris.

Archives Nationales : la maison Clautrier au Marais, une maison malmenée

- Le 07/08/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

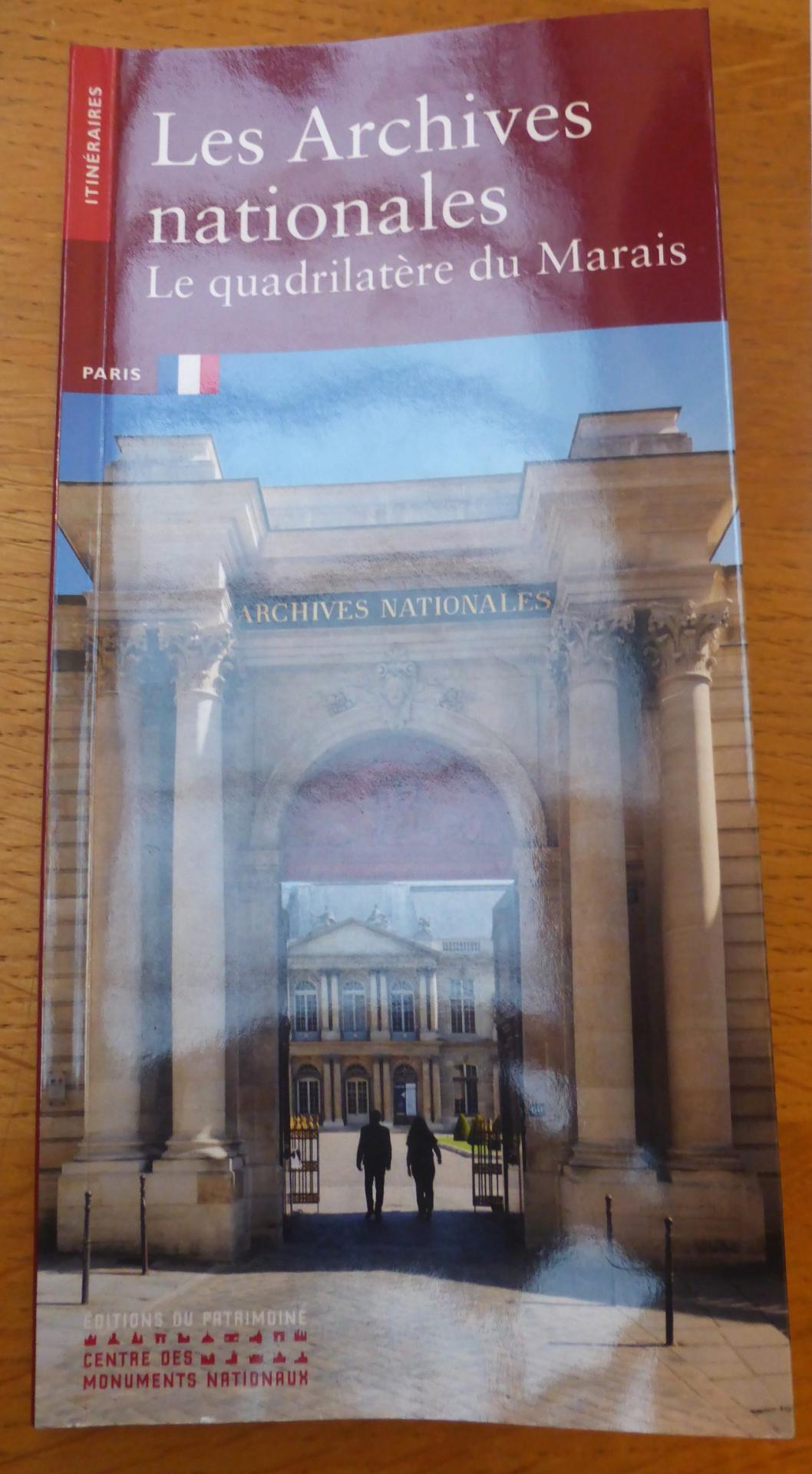

La maison sur rue édifiée en 1752-1753 à Paris par Gilbert-Jérôme Clautrier1, premier commis de Contrôle général des Finances, constitue l’un des éléments notables de style rocaille au sein du quadrilatère des Archives Nationales depuis son acquisition en juillet 1949.

Située au 56 rue des Francs Bourgeois, en plein Marais, et direction des Archives de France, cette maison fut édifiée par deux maîtres du genre : Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne et Nicolas Pineau.

Dévolue prioritairement aux bureaux de Clautrier en tant qu’annexes des hôtels des Grand et Petit Contrôles à Versailles2, à la location et au logement des domestiques sous les combles, elle remplaçait le logis bas mansardé à porte cochère de l’ex-hôtel de Breteuil-Fontenay.

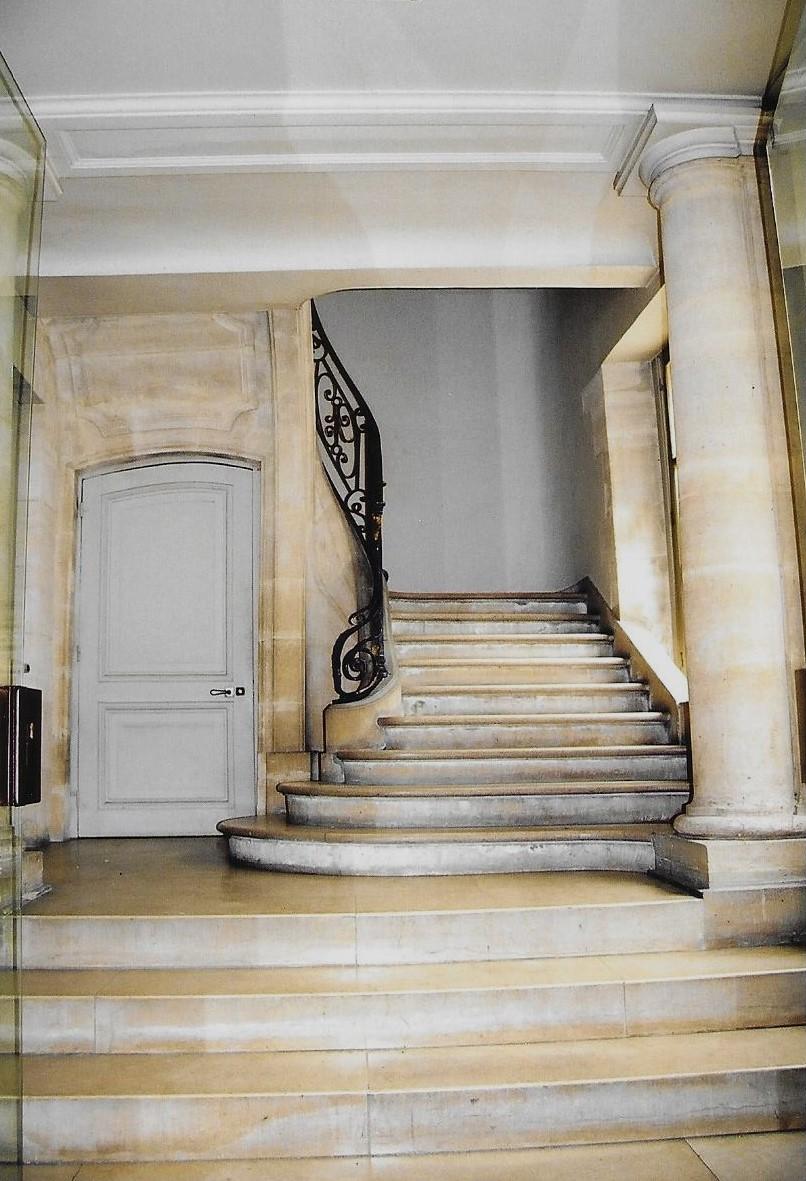

Dans cette maison, l’architecte du roi engagea la transition - naissante alors - entre rocaille et néo-classicisme, marquée par l’imposant et superbe balcon sur la rue - classé en octobre 1928 -, les ferronneries (garde-corps, rampe de l’escalier principal) dans le premier genre ; les clefs saillantes biseautées ou celle à gouttes d'ordre dorique, ainsi que les deux colonnes du même ordre disposées au pied dudit escalier, dans le second.

Suivant son habitude, le dernier Mansart se plut à conférer au bâtiment une noble simplicité, animée d’un jeu entre parties lisses, refends, jeux de tables et ressauts, chers aux Mansart, de subtils profils en parties hautes (modénatures du 2e étage au centre, corniche), ainsi qu’autour des baies, quand d’autres se seraient contentés là de simples angles saillants.

Il est bien dommage qu’une grande institution telle que les Archives Nationales malmène ce bâtiment à ce point et ce à plusieurs titres :

1° - Dans la dernière édition de son guide du patrimoine, paru en novembre 2023, les auteurs ont en effet escamoté cet édifice au profit de la mention du seul hôtel de Breteuil-Fontenay - et non de Breteuil et Fontenay (sic) comme s’il s’agissait d’hôtels distincts3 ! - situé en fond de cour.

2° - La dénaturation de l’édifice dans le cadre de l’"Opération Camus" engagée par le Ministère de la Culture en 20184, visant à accueillir au sein du quadrilatère - de l’hôtel de Rohan à l’hôtel d’Assy en passant par ceux de Jaucourt et de Breteuil-Fontenay - quelques 300 agents de l’administration centrale ! Une dénaturation qui fut traitée par La Tribune de l’Art en octobre 20215.

3° - Ajoutons que la bibliographie, très sommaire, ne fait état, ni de ma thèse sur Mansart de Sagonne soutenue à Paris-I en 2004, dans laquelle la maison Clautrier et son commanditaire sont évoqués abondamment6, ni de mes travaux sur l’action artistique du marquis de #Voyer, s’agissant des décors de son hôtel du Palais-Royal abordés dans ce guide, trop sans doute, et ce aux dépend des autres édifices du quadrilatère7.

Faut-il rappeler, depuis la fin des années 1980, mes travaux sur les chantiers d'Asnières, des Ormes, de l’hôtel parisien ou de ses liens avec Julien-David Leroy, entre autres8 ? Anne Leclair, historienne des collections du marquis, n'est pas davantage citée. Seule la féministe Sophie Delhaume, historienne de la marquise de Voyer, eut droit à cet honneur.

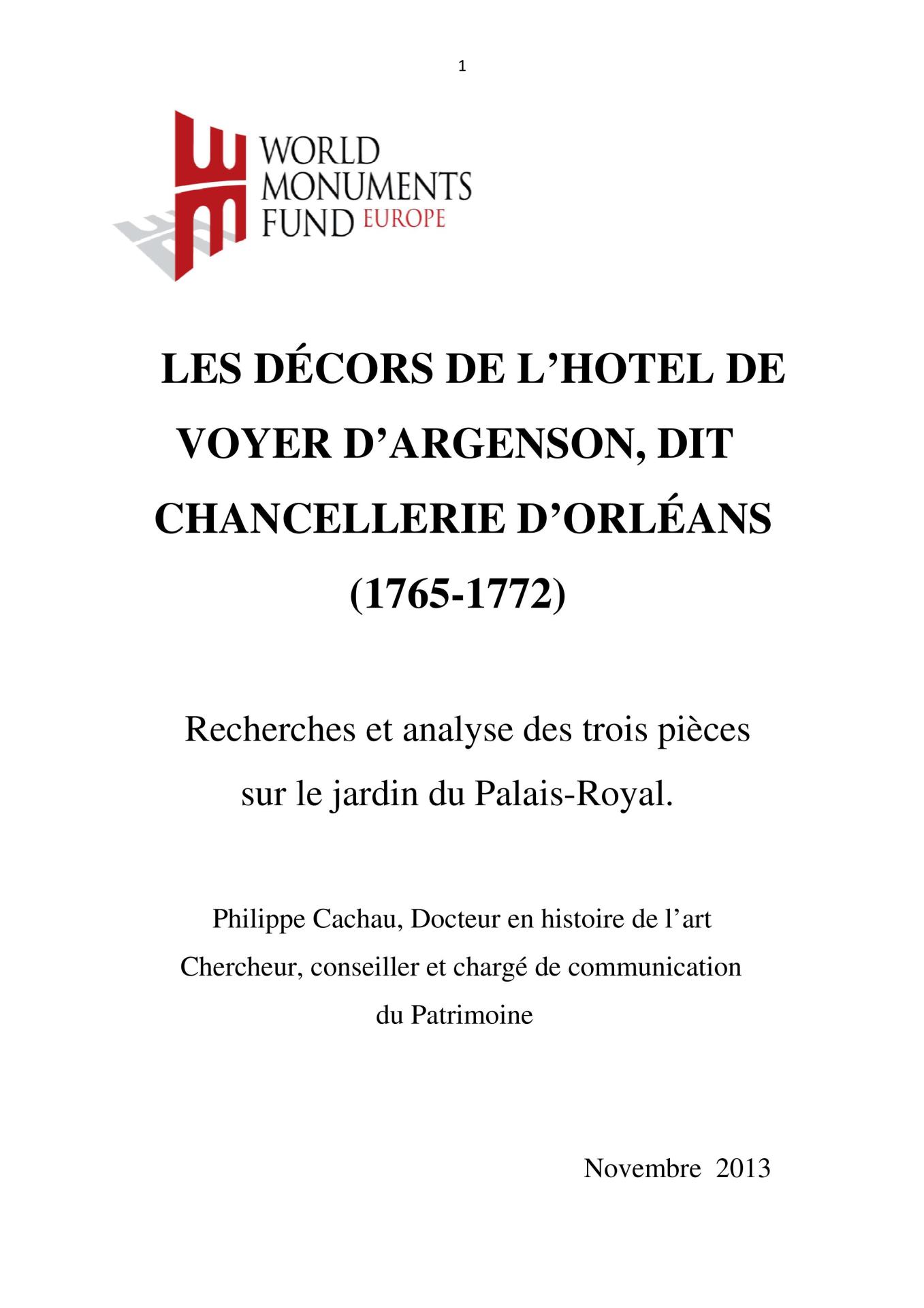

Il est vrai que mes travaux sur l’hôtel de Voyer9 - abusivement dénommé "Chancellerie d’Orléans" au XIXe siècle, dénomination reprise depuis lors - ont été passablement malmenés par l’initiateur du projet de remontage des décors au sein de l’Hôtel de Rohan10.

Il conviendrait donc de confier ces guides à d'authentiques connaisseurs des sujets évoqués afin d’éviter de véhiculer des erreurs d’appréciation qu'ils peinent tant à démentir par la suite.

Le talent et les sujets auxquels personne ne croit dérangent souvent certains. Je ne le sais que trop.

Reste donc pour moi le plaisir de voir réunis dans ce prestigieux quadrilatère historique, Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, Nicolas Pineau, Charles De Wailly et le marquis de Voyer, quatuor magnifique au coeur de mes travaux scientifiques, restés longtemps méconnus ou mal traités11 !

______________________________

1.Il signait ainsi son nom et non Claustrier comme on crut bon de le mentionner dans les études et documents du projet du Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France). Le "s" du nom était tombé au XVIIIe siècle.

2.Sur ces hôtels rendus à Jules Hardouin-Mansart, voir mon article : "Les hôtels de Beauvillier, de Chevreuse et Colbert de Croissy : Trois réalisations méconnues de Jules Hardouin-Mansart à Versailles, Revue de l'histoire de Versailles et des Yvelines, t. 93, décembre 2011, p. 20-38.

Gilbert-Jérôme Clautrier disposait aussi de sa propre maison à Versailles, rue du Vieux Versailles (n° 31), dans laquelle on retrouve, dans le passage de porte cochère, les colonnes doriques de la maison de Paris. Ceci m'a incliné à présumer un remaniement de la maison versaillaise par Mansart de Sagonne (thèse Paris-I, 2004, t. II, p. 1245-1246).

Enfin, Clautrier était propriétaire du château de Montauger (Essonne) sur lequel j'ai livré une étude complète, des origines à nos jours, pour le Conseil départemental en 2004 (consultable aux Archives départementales 91 et sur ce site). Château rebâti par Mansart de Sagonne de 1759 à 1762 (thèse Paris-I, 2004, t. II, p. 1189-1191 ; vestiges).

3.L'hôtel entre cour et jardin du n° 56 fut propriété de François-Victor Le Tonnelier de Breteuil (1686-1743), marquis de Fontenay, ancien secrétaire d'État à la Guerre, et sa descendance, de 1720 à 1751, date de son adjudication à Clautrier. Il ne doit pas être confondu avec l'hôtel Le Tonnelier de Breteuil voisin (n°58). Cette erreur de dénomination provient du rapport rédigé par l’Oppic et les Archives Nationales en 2018, intitulé Le quadrilatère des Archives Nationales fait peau neuve. Le ministère de la Culture restaure et valorise son patrimoine, dans lequel les hôtels de Le Tonnelier de Breteuil et Breteuil-Fontenay (et non Fontenay !) sont portés en nos 16 et 17 sur la maquette reproduite à la fin du rapport. Maquette erronée, de surcroit, si l’on compare la modeste taille de la cour de l’hôtel d’Assy à celle de l'hôtel Le Tonnelier de Breteuil sur la vue aérienne Google Earth où la première est en fait beaucoup plus grande !

cliquer sur les images pour agrandir

cliquer sur les images pour agrandir

4. https://novembre-architecture.com/projet/quadrilatere-des-archives-operation-camus/

6.Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse d’histoire de l’art, Paris-I Panthéon-Sorbonne, juin 2004, Daniel Rabreau (dir.), 3 tomes, t. I, p. 520-535 ; t. II, p. 1184-1188.

7.Les décors de l’hôtel de Voyer, éléments extérieurs à ceux de l’hôtel de Rohan et au quadrilatère des Archives Nationales, issus de la partie de la rue des Bons-Enfants au Palais-Royal, détruite en 1923, rappelons-le, sont traités p. 27-35 et 59-69, soit 20 pages au total pour ce seul bâtiment ! On comprend mieux pourquoi il n’y eut guère de place pour traiter les autres édifices du quadrilatère.

8.Voir ouvrages, études et articles dans https://plus.wikimonde.com/wiki/Philippe_Cachau

9.Anne Leclair et moi. Ces superbes décors ne doivent rien à la famille d'Orléans, l'hôtel étant la propriété des Voyer d'Argenson depuis 1752 et les décors étant une création du marquis de Voyer, à l'exception du plafond du salon par Noël Coypel. Même l'aspect extérieur de l'hôtel est dû au marquis. C'est donc bien "hôtel de Voyer" qu'il faut dire, suivant sa dénomination au XVIIIe siècle.

10.Voir ici notre examen critique sur l’ouvrage paru en 2020. http://philippecachau.e-monsite.com/blog/billets-2022/ouvrage-chancellerie-d-orleans-2022-examen-critique.html

Le Logis Bourbon de Fontevraud : un logis royal à l'abandon

- Le 05/07/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

Historique

Le Logis Bourbon de l’abbaye royale de Fontevraud figure dans toutes les monographies sur Louis XV.

N’étant pas en mesure de loger l’ensemble de ses filles à Versailles, le Bien-Aimé envoya en juin 1738, pour leur éducation, Mesdames Victoire, Sophie, Thérèse et Louise, dans cette abbaye réputée depuis la présence de la marquise de Montespan sous Louis XIV et de sa sœur abbesse, Marie-Madeleine-Gabrielle-Adélaïde de Rochechouart (1645-1704), nommée par Louis XIV en 1670.

Une abbaye également célèbre pour les sépultures de la dynastie Plantagenêt, dont Aliénor d’Aquitaine et Richard Cœur de Lion.

Mesdames restèrent jusqu’en 1748 (Victoire) et 1750 (Sophie et Louise). Thérèse y mourut en 1744.

Afin de leur prodiguer un logement confortable digne de leur rang, un logis de 25 toises de long sur 4,5 de large (49 m /9 m environ) fut bâti, de 1739 à 1741, en prolongement de celui de l’abbesse Louise-Françoise de Rochechouart de Mortemart (1664-1742), nièce de la marquise, jusque dans le Clos-Bourbon, soit de l’autre côté de la rue du Bourg qui séparait l’abbaye de ses dépendances et jardins.

Le logis reposait sur une arche au-dessus de la rue, démolie aujourd’hui avec une large partie du bâtiment.

Le projet fut confié à Jacques V Gabriel, premier architecte du roi, lequel missionna à cet effet, en septembre 1738, son collaborateur Jean Aubert (1680-1741), architecte du roi et des Bourbon-Condé, célèbre disciple d’Hardouin-Mansart, réputé à Paris pour l’achèvement du Palais-Bourbon et de l’Hôtel de Lassay voisin avec Gabriel (1724-1728), ainsi que les superbes écuries de Chantilly (1719-1734).

Un second logis identique fut envisagé pour les cuisines, lesquelles furent finalement affectées en rez-de-chaussée pour la facilité du service.

Aubert séjourna à Fontevraud trois mois durant afin de lever les plans et élévations et rédiger les devis et marchés, lesquels furent approuvés en décembre 1738.

Le 14 janvier 1739, les ouvrages furent confiés par adjudication à Alexandre Cailleau père et fils, entrepreneurs de l’abbaye établis à Saumur, suite à leurs soumissions du même mois. La réception des ouvrages fut effectuée en juin 1741, estimés à 86 996 livres 10 sols.

Pierre Meusnier (1711-1781), architecte parisien, fils d’un peintre du roi ayant œuvré à Versailles, élève de Jean Aubert et inspecteur des turcies et levées de la Loire depuis 1738 au moins, se vit charger de la conduite de l’édifice.

Établi à Tours, Meusnier rendit régulièrement compte de l’avancée des travaux à Aubert comme l’indique celui-ci dans une note à Orry, contrôleur général des finances, en date du 18 mars 1741. Il se rendait deux fois par mois sur les lieux.

À l’agence De Cotte-Aubert, sise à l’hôtel de Sagonne à Paris où il se forma, Meusnier connut Mansart de Sagonne et Mansart de Jouy, ce qui explique les analogies que l’on put faire parfois avec le premier dans ses bâtiments1.

Le Logis Bourbon apparait sur le plan de l’abbaye en 1762. Il présente une série de pièces en enfilade desservies par-derrière par un vaste corridor longitudinal qui subsiste en partie de nos jours, très endommagé.

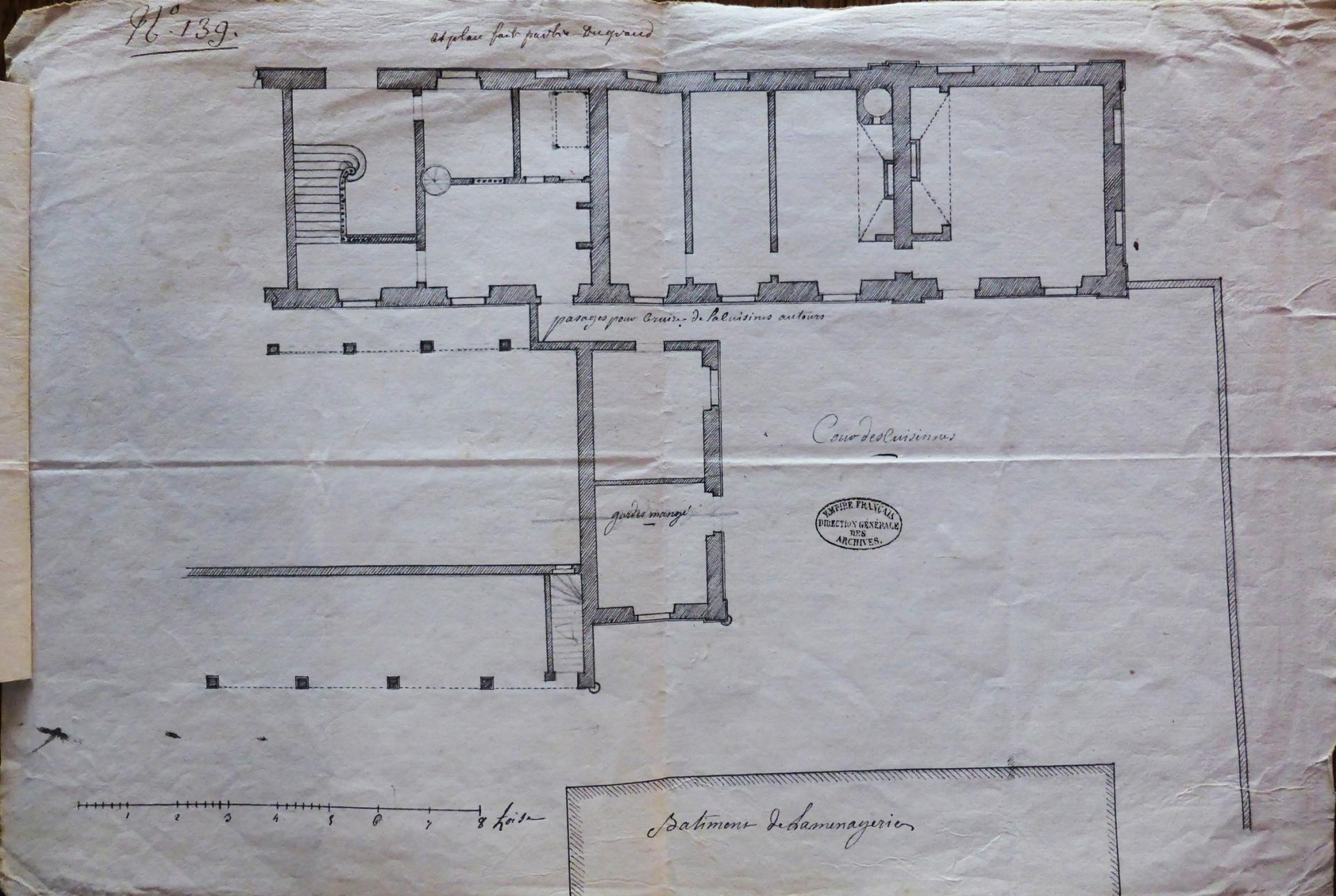

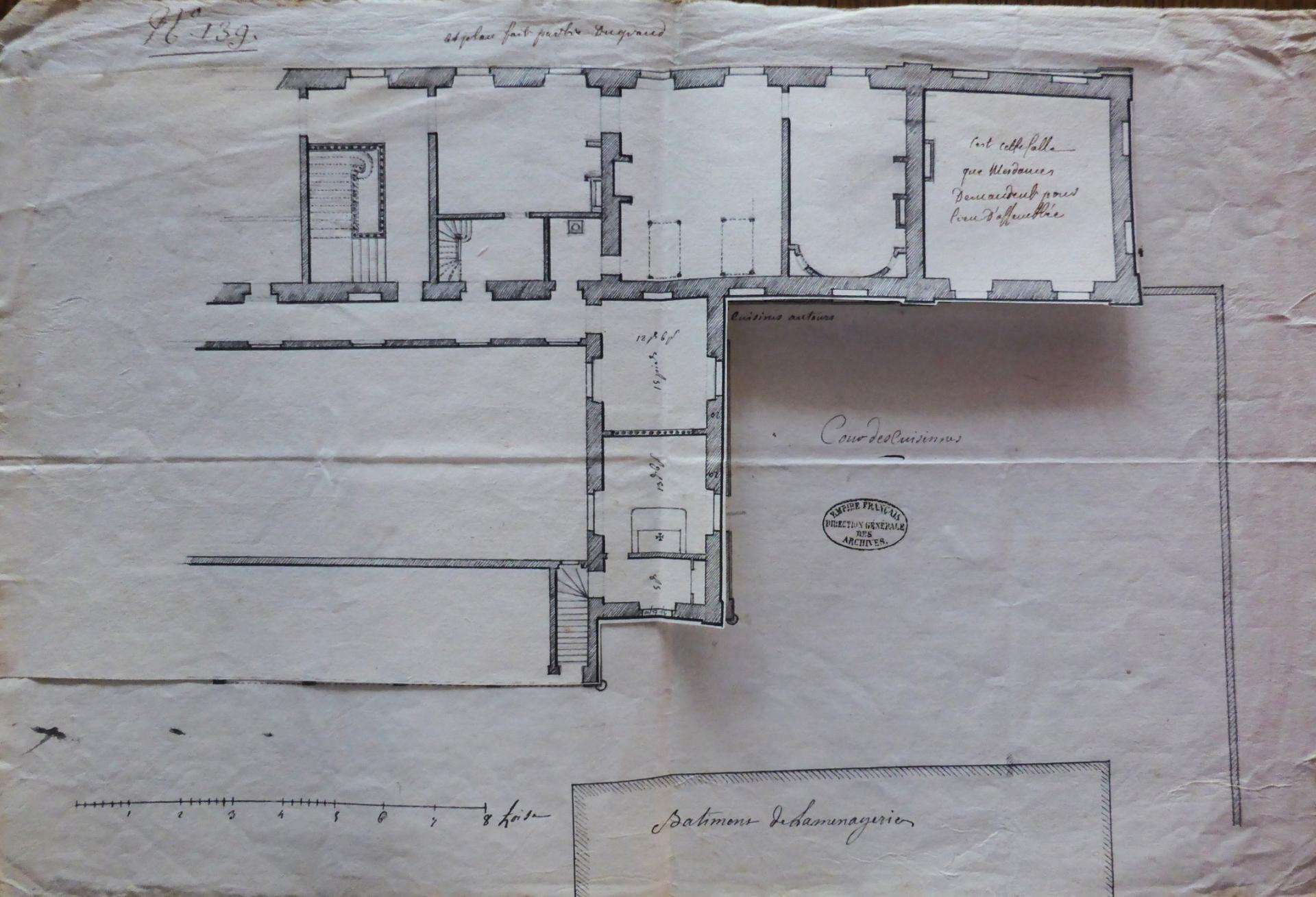

En 1741, dans la cour des cuisines sise derrière ledit corridor, une chapelle fut aménagée en retour du logis comme le montre un plan de Jean Aubert. Elle était précédée d’une antichambre fermée d’une clôture et disposait d’une sacristie par-derrière. L’officiant y accédait par un petit escalier de ce côté-ci. Un garde-manger fut aménagé sous l’antichambre de la chapelle.

Cette aile subsiste en partie de nos jours avec ses boiseries et autres éléments XVIIIe.

En 1742, afin d’éloigner les odeurs des cuisines des appartements de Mesdames, un pavillon séparé dut être érigé par Meusnier face à la chapelle suivant les plans et élévations d’Ange-Jacques Gabriel pour un montant de 3 850 livres.

Celui-ci avait pris la relève d’Aubert et de son père, morts entre-temps, le premier en octobre 1741, le second en avril 1742.

Le plan de 1762 révèle, à droite du pavillon, la présence d’un puit suivi d’une salle à manger.

Outre la réalisation du Logis Bourbon et de ses annexes, Meusnier se vit confier leur entretien et les menus aménagements, réalisés par Cailleau fils. L’année 1745 vit ainsi la pose de double châssis pour isoler du froid les appartements des princesses.

En 1747, Pierre Meusnier, devenu contrôleur des Bâtiments du roi, fut chargé à nouveau par Gabriel du petit prolongement du logis royal afin de satisfaire la requête de Mesdames qui souhaitaient une « salle d’assemblée ».

Formée depuis 1744 au moins et renouvelée en juillet 1747, la demande de cette pièce avait été jugée inutile par le directeur des Bâtiments d’alors, Philibert Orry, qui estimait que la chambre de Madame Sixième (Thérèse) y pourvoirait. Son appartement fut finalement annexé par Louise-Claire de Montmorin de Saint-Hérem (1693-1754), nouvelle abbesse depuis 1742.

La dépense fut agréée en août 1747 par Le Normant de Tournehem, successeur d’Orry. L’extension consistait en un salon carré à deux baies sur chacune des trois faces à l’extrémité du logis, ensuite de la chambre d’une des princesses. Elle permit aussi celle des anciennes cuisines en rez-de-chaussée.

En août 1747, Meusnier se vit confier la conception et la construction des remises et écuries destinées à recevoir les voitures, les 30 chevaux et les ânesses, dévolus aux promenades des princesses, ainsi que des aménagements de l’abbaye pour les personnels (piqueurs, cochers, postillons, palefreniers, valets de pied, etc.), soit 14 personnes au total.

Ces bâtiments et aménagements furent complétés et soumis à l’approbation d’Ange-Jacques Gabriel. Les remises apparaissent sur le plan de 1762 en retour de l’aile de la chapelle formant ainsi une cour intérieure au revers du logis.

Pierre Meusnier demeura à l’entretien et aux aménagements du logis jusqu’au départ des dernières princesses en 1750. Son activité à Fontevraud ne contribua pas peu à sa notoriété en Touraine au milieu du XVIIIe siècle comme j’ai pu l’établir depuis 20122.

Vendue comme bien national sous la Révolution, l’abbaye fut reconvertie en maison centrale par Napoléon en 1804 et ouvrit ses portes dix ans plus tard. Elle demeura en activité jusqu’en 1963.

Le Logis Bourbon se vit réduit au bâtiment que l’on voit aujourd’hui pour servir de logement au personnel dirigeant de la prison, après démolition de l’aile de l’abbaye, de l’arche qui l’y reliait au-dessus de la rue et du salon des princesses à l’extrémité.

Les remises et écuries de Meusnier en vis-à-vis disparurent au XXe siècle.

Un logis trompeur

Restaurée extérieurement au début de notre siècle, la portion du Logis Bourbon qui subsiste aujourd’hui n’en est pas moins un bâtiment en fort mauvais état. Les intérieurs sont en effet totalement sinistrés comme en témoignent les clichés pris en décembre 2021 à l’occasion de l’aimable visite accordée par Martin Morillon, directeur de l’abbaye.

Lors de nos échanges, j'attirais l'attention sur l'intérêt de réhabiliter rapidement ce bâtiment exceptionnel tant du point de vue historique, comme lieu de vie des filles de Louis XV, que sur le plan architectural, comme réalisation non négligeable des Gabriel père et fils, de Jean Aubert et de Pierre Meusnier, celui-ci étant désormais bien connu des historiens.

Je recommandais également de ne plus tarder dans la restauration de l'édifice au risque d'alourdir la facture suivant une règle bien connue en matière de monuments historiques.

Suite à mes demandes sur l'évolution de la situation, le dossier apparait bien au point mort.

Il est donc plus que jamais nécessaire d'alerter sur la nécessité de la remise en état rapide de ce bâtiment royal. Un bâtiment d'autant plus négligé par l'administration de l'abbaye qu'il ne figure nullement dans le parcours de visite, pas plus que dans l'histoire du site, focalisée principalement sur la période médiévale. La mutation du site en centre d'art contemporain n'améliore guère la prise de conscience de la valeur de cette partie XVIIIe située à l'écart de l'enclos abbatial.

Outre la restauration intérieure de l'édifice, il apparait également nécessaire de rétablir l'aspect paysager du parc suivant son état d'Ancien Régime, d'après le plan de 1762.

Une superbe opération d'ensemble, donc, qui ne manquera pas de redonner une visibilité nouvelle à cette partie du site, abandonnée depuis longtemps au stationnement des véhicules (personnel et visiteurs). Une situation qui ne sera pas en mesure d'évoluer, suivant mes renseignements, avant 20253 au moins tandis que l'autre partie du parc, isolée par une clôture, demeure en friche.

Ce propos a donc pour objet de :

- faire prendre conscience de la responsabilité de chacun (présidence de Région en charge de l'abbaye, direction, DRAC et municipalité).

- la nécessité de réhabiliter et valoriser cette partie de l'abbaye, site inscrit Unesco depuis 2000.

- prendre ce dossier à bras-le-corps à ces fins.

Juillet 2024

_________________________________________

1.Sur la carrière et l’activité de Pierre Meusnier en Touraine, voir mes publications :

-"Pierre Meusnier, Charles De Wailly, Alfred Coulomb : les architectes du château des Ormes du XVIIIe au XXe siècle", Le Picton, n° 216, novembre-décembre 2012, p. 2-7 ;

-Le château des Ormes, coll. "Itinéraires du Patrimoine", Service régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes, Geste, Poitiers, 2013 (préface de Ségolène Royal, présidente de la Région Poitou-Charentes) ;

-"Les architectes du château des Ormes du XVIIIe au XXe siècle : Meusnier, De Wailly, Coulomb", Revue historique du Centre-Ouest, t. XII, 2e trimestre 2013, Poitiers, 2015, p.331-347 (version remaniée et annotée de l'article de 2012) ;

-"Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne – Pierre Meusnier : la vraie histoire du Palais du Commerce de Tours, 1757-1759", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVI, 2020 (2021), p.81-94.

Il est l’auteur de près d’une trentaine d’édifices en Touraine dont le Palais du Commerce de Tours (1757-1759).

2.Voir note 1. Liste établie avec l’aimable concours de Ludovic Vieira († 2019), historien de la Touraine.

3.Lors de mon entretien de décembre 2021, il me fut indiqué que le parking ne pouvait bouger avant cette date (?). Aux dernières nouvelles (juillet 2024), le déplacement de ce parking est acté et adopté mais toujours pas exécuté.

Amboise : le château XIXe oublié

- Le 18/06/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

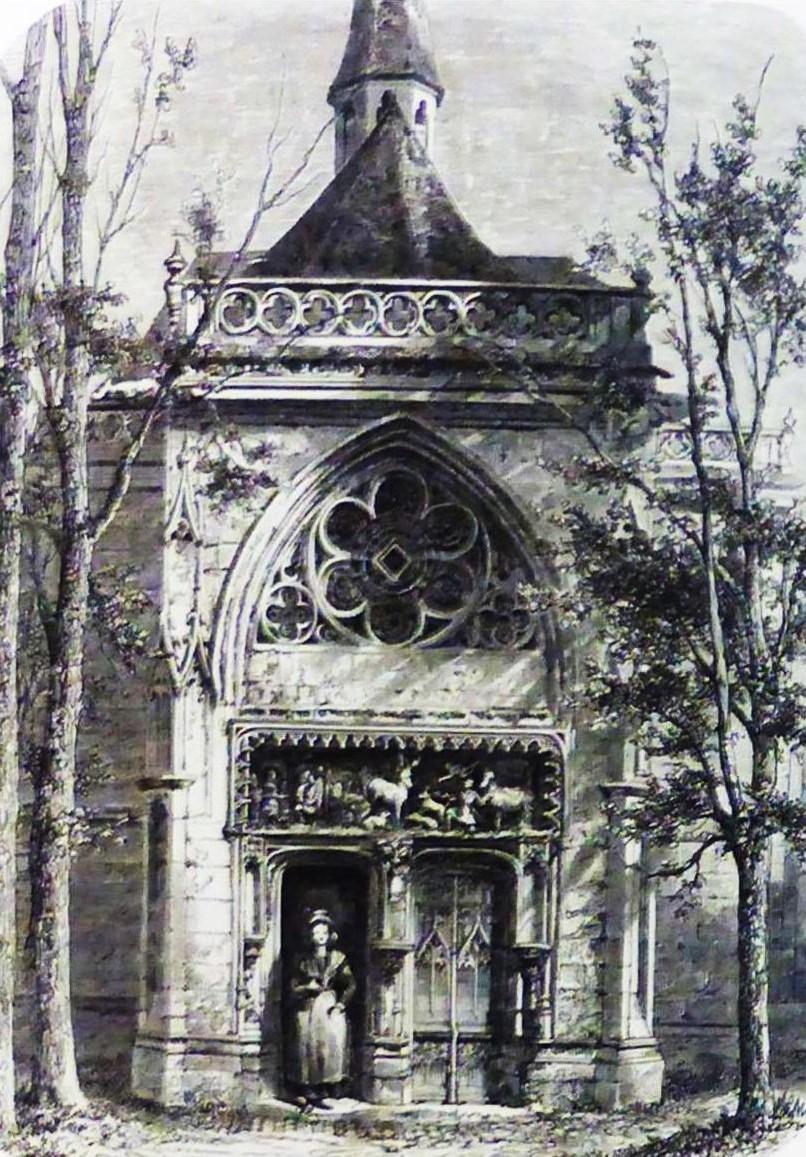

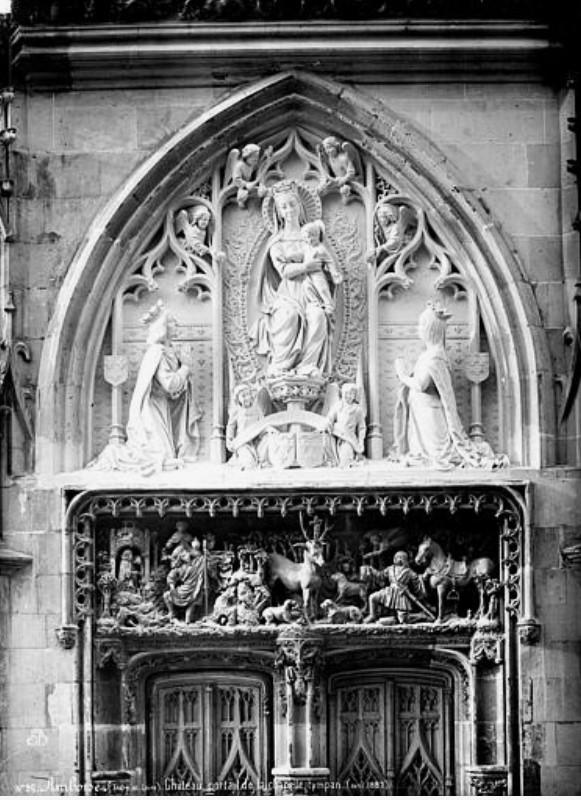

Le 15 juin 2024, a été inaugurée la chapelle Saint-Hubert du château d’Amboise, ouverte au public depuis le 1er juin. Un chantier conséquent de près de 3 ans, sous la houlette d’Étienne Barthélémy, architecte en chef des Monuments historiques, s’achève.

Lorsqu’en 2020, il me confia la réalisation de l’étude historique préalable, je fus stupéfait de constater combien on se méprenait sur la nature actuelle du château d’Amboise. Le colloque tenu les 12-13 juin, intitulé « Architecture et décor », uniquement focalisé sur les XVe-XVIe siècles, le confirme : le XIXe siècle n’existe pas !

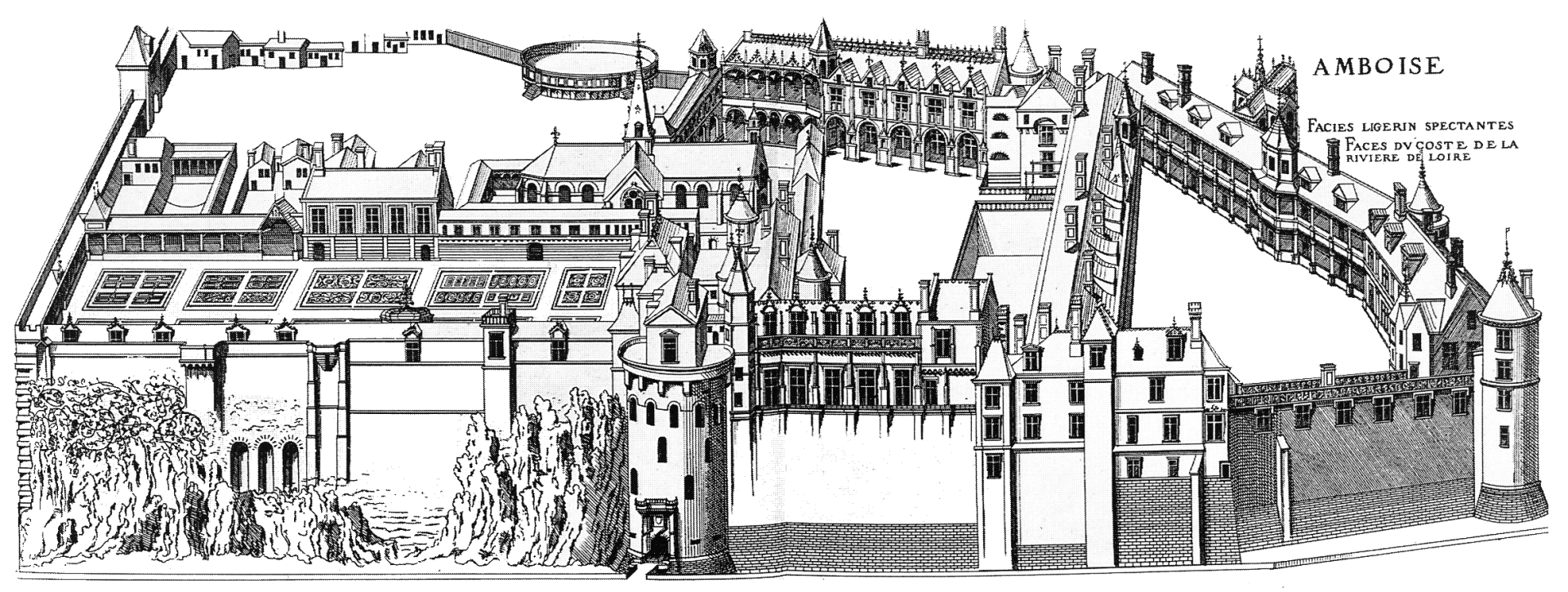

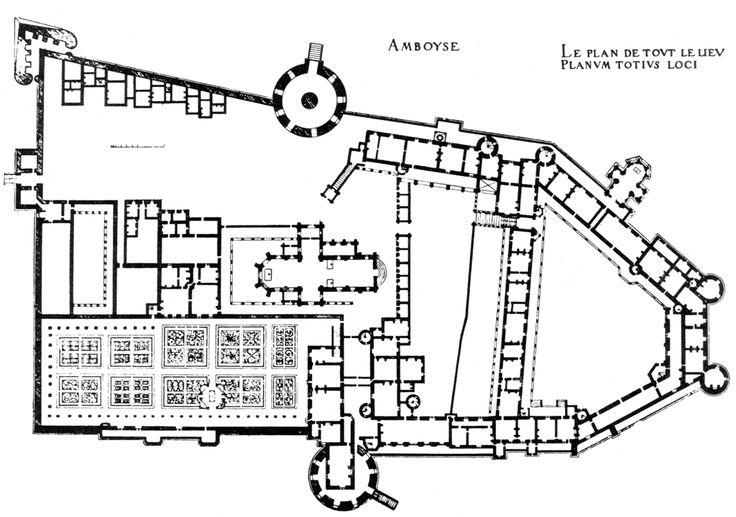

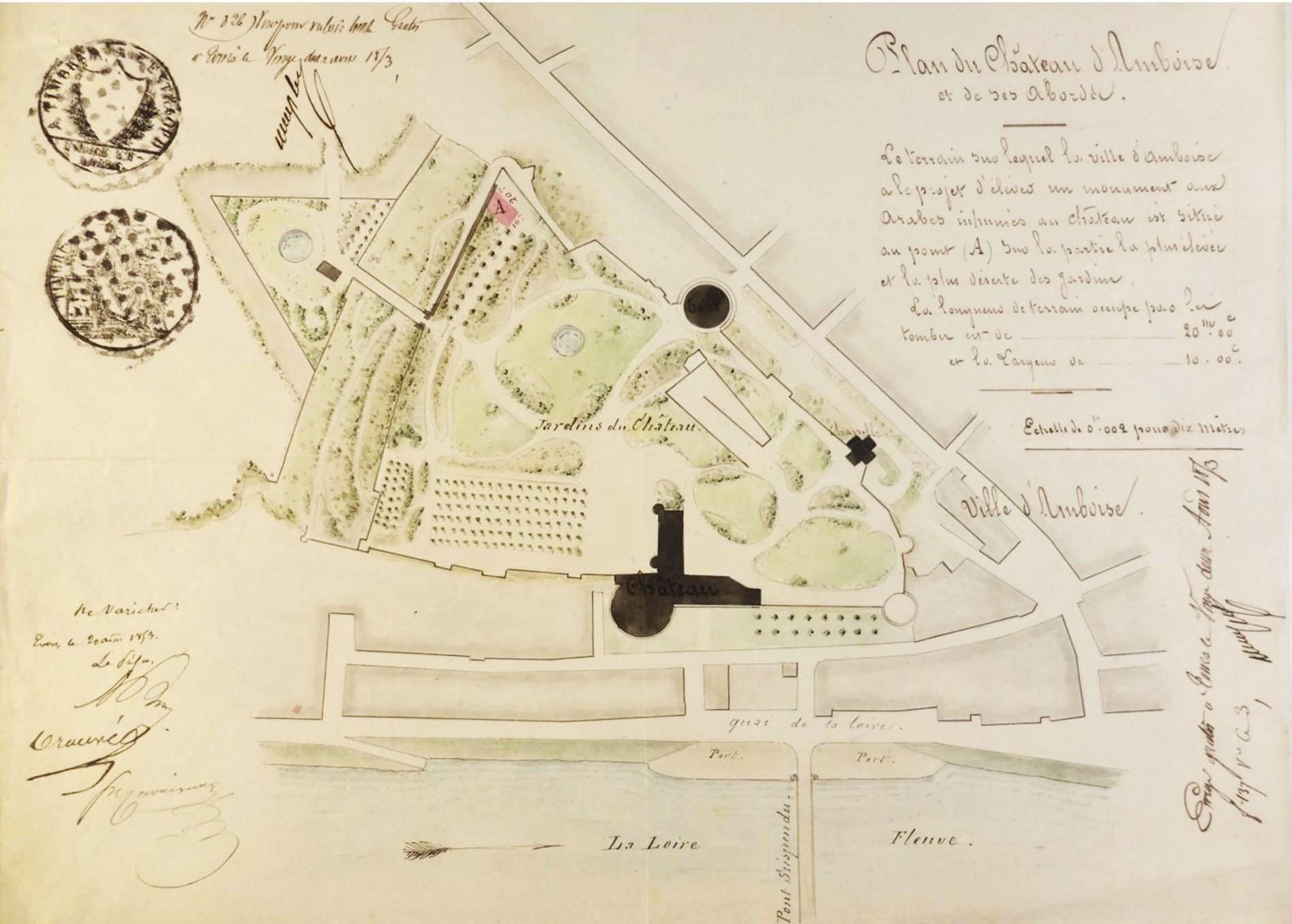

Premier grand de la Renaissance française, engagé par Charles VIII en 1492-1498 dans le contexte de la première guerre d’Italie (1494-1497), poursuivi par Louis XII et François Ier, ce château fut réduit à la portion congrue en 1806-1808 afin de former la Sénatorerie d’Orléans. On conserva la célèbre façade sur la Loire et une partie en retour, actuelles ailes Charles VIII et Louis XII. La chapelle privée ou oratoire du roi devint celle du château, suite à la disparition de la collégiale Saint-Florentin où fut inhumé Léonard de Vinci en 1419. Sépulture que l’on déplaça dans ladite chapelle en conséquence.

Le reste du site fut aménagé en jardin à l’anglaise par le célèbre architecte de Napoléon, Pierre-Léonard Fontaine (1752-1863), devenu celui de la famille d'Orléans. Aménagement qui fut poursuivi par Louis-Philippe, propriétaire d’Amboise depuis la mort de sa mère Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon (1753-1821), duchesse d’Orléans, en 1821. On lui doit le classement du château en 1840. De 1832 à 1848, puis de 1872 à 1925, la famille d’Orléans s’attacha à la restauration et à la mise au goût du jour du site dans l’esprit gothico-renaissant du moment sous la houlette des architectes Ruprich-Robert père et fils.

Cette négligence dans l’approche d’Amboise est observable dans les travaux de Lucie Gaugain, auteure d’une thèse soutenue en 2011 à l’Université de Tours, publiée en 2014. Le XIXe siècle fut survolé au point que je pus identifier l’auteur du grand relief du portail de la chapelle figurant l’«Adoration de la Vierge par Charles VIII et Anne de Bretagne », daté de 1879-1880 et rendu au sculpteur Eugène Legrain (1837-1915), artiste oublié aujourd’hui mais réputé en son temps.

Le XIXe siècle est en effet riche d’enseignements sur la nature des opérations effectuées sur le château à ce moment non négligeable de son histoire. Étude qui doit être reprise dans le fond de la Maison de France conservé aux Archives Nationales pour une meilleure compréhension des modifications et des aménagements effectués.

C’est ce même dédain du XIXe siècle qui amena en 1994-1995 au rétablissement de la montée du château dans son état d’origine, actuelle montée Abd-el-Kader, et à défaire la montée douce paysagère aménagée par Louis-Philippe, côté ville. Une montée arborée qui aurait été bien appréciable aujourd’hui pour les personnes à mobilité réduite et les visiteurs en général en ces périodes de changement climatique.

Le jardin à l’anglaise XIXe fut pareillement démantelé peu à peu par l’abattage progressif des arbres et le réaménagement contemporain opéré dans les années 2000-2010.

Notre propos soutient donc un retour progressif à l’état XIXe, celui de la restauration de la chapelle Saint-Hubert et des aménagements des ailes Charles VIII et Louis XII par la famille d'Orléans, dans un souci de cohérence et de meilleure appréhension de l’évolution de ce site majeur du Val-de-Loire, inscrit Unesco depuis 2000.

Sauvons les haras XVIIIe de Sarralbe (Moselle)

- Le 23/05/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

Marc-René de Voyer d’Argenson, marquis de Voyer fut un éminent acteur du cheval en France, d’abord en tant que directeur des haras du roi de 1752 à 1763 ‒ officieusement depuis 1749 sous la direction de son père, le comte d'Argenson, ministre de la Guerre ‒ à Asnières, puis à compter de 1764, à titre personnel, aux Ormes (Vienne) entre Touraine et Poitou, et à Sarralbe (Moselle) en Lorraine, enfin dans le bourg voisin de Bouquenom (Sarre-Union, Bas-Rhin) en 1767.

Il avait négocié en décembre 1764 la cession de ces derniers avec Louis XV et Stanislas, duc de Lorraine, contre l’Entrepôt général des Haras du Roi à Asnières, une des réalisations majeures de Mansart de Sagonne, disparue au début du XIXe siècle.

Son action en ce domaine a été bien étudiée par feue Nicole de Blomac, quoique principalement axée sur Les Ormes. Étude que j’eus l’occasion de compléter par le bâtiment asniérois (voir mon article dans la Revue des Amis du Cadre Noir de Saumur en 2016, p. 57-60). L’action du marquis en Lorraine demeure à étudier. Je m’y pencherai prochainement.

Depuis l’inauguration des décors de l’Hôtel de Voyer aux Archives Nationales en octobre 2021, je me suis interrogé sur le devenir des haras de Sarralbe, bien évoqué par Katia Sclich sur son site consacré à la passionnante histoire de Sarralbe. https://harasdesarralbe.home.blog/

Le « site historique du Haras de Sarralbe » en Lorraine est, nous rappelle-t-elle, un « monument emblématique du Pays d’Albe ». Intégré à un site industriel au XIXe siècle, les haras de Sarralbe sont la propriété d’« un des leaders mondiaux de l’étanchéité, de la couverture et de l’isolation des bâtiments ». Ce site est paradoxalement menacé par les fuites de la couverture qui sont en train de ravager les intérieurs parce que non bâchée. Situation qui m’avait été signalée dès 2021. Elle ne s’est pas améliorée depuis lors par la déshérence du site, la société ne souhaitant aucune visite.

En octobre 2021, j’avais contacté l’ABF et la DRAC, chacun m’indiquant qu’ils reviendraient vers moi. Je les avais relancés en 2022. En vain. Comme je l’indiquais à l’adjoint en charge du patrimoine, ce site, valorisé, pourrait être un élément moteur du développement touristique de Sarralbe qui ne manque pas d’atouts.

J’invite donc les associations patrimoniales à se saisir de ce dossier afin, tout d’abord, de mettre les bâtiments hors d’eau, et d’engager avec moi un projet de valorisation porteur pour la commune.

Autres liens d’informations sur ce site patrimonial :

https://www.blelorraine.fr/2020/10/de-la-societe-industrielle-du-haras-de-sarralbe-a-nos-jours/

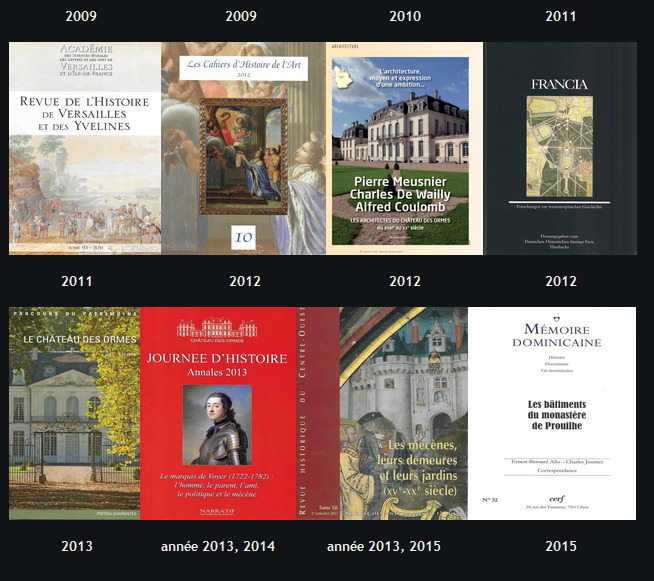

1994-2024 : 30 ans de publications scientifiques et autres

- Le 17/04/2024

- Commentaires (0)

C’est une foule de publications variées et tous azimuts (ouvrages personnels et ouvrages collectifs, revues de Paris, de Versailles, de Régions ou de l’Étranger) qui vous est offerte ici sur des sujets chers, tels les Mansart, Voyer d’Argenson, Versailles, Asnières, Biarritz, Marseille, Les Ormes, la Touraine XVIIIe-XIXe, l’Essonne, l’Allemagne et l’Espagne XVIIIe, etc.

Des publications pour lesquelles j’exprime toute ma gratitude à tous ceux et toutes celles qui les ont soutenues et agréées pour leur plus grande satisfaction et celle de leur lectorat, s’agissant de sujets souvent inédits, voire de reconsidérations sur des sujets réputés connus mais ouvrant de nouvelles perspectives. Les cas les plus emblématiques demeurent assurément, ces dernières années, Biarritz et Villandry.

Des publications qui sont le fruit de plusieurs centaines de déplacements (France et Étranger), de milliers d’heures de recherche personnelle, de cartons ouverts dans les services des Archives nationales et départementales, de sources retournées pour identifier LE(s) DOCUMENT(s) qui modifiera(ont) la perception d’un artiste ou d’un lieu, l’appréhension d’une époque ou d’une esthétique.

Un travail patient et obstiné dans les sources : telle est ma conception de l’histoire de l’art. Ici, point de publication reposant sur des spéculations intellectuelles sans fondements, de petites mains dévouées ou se livrant à un travail purement bibliographique pour servir une réputation mais, au contraire, un authentique travail de recherche au contact des documents, les mains dans la poussière pluriséculaire des archives. Un travail associé à une rédaction fouillée, méticuleuse et aussi haletante que possible pour le plus grand plaisir du lecteur.

Des publications d’autant plus méritoires que certaines ne furent pas sans difficultés, eu égard notamment à la concurrence scientifique et à l’ombre qu’elles pouvaient porter à certains. On ne s’étendra pas sur les entraves et agissements dont elles ont pu être l’objet parfois…

Dans cette série d’une cinquantaine de publications, où j’ai souhaité privilégier la qualité à la quantité, les articles d’histoire de l’art étant plus complexes à réaliser en raison de l’abondante iconographie que l’on souhaite y insérer pour la beauté de l’article et une meilleure compréhension du lecteur, on trouvera des revues aussi réputées que :

Le Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, le Bulletin Monumental, le Journal des Savants, la Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines, la Revue Philidor du Centre de Musique baroque de Versailles, la Revue du Cadre Noir de Saumur, la Revue archéologique de Bordeaux, le Bulletin de la Société archéologique de Touraine, les Mémoires de la Société académique d'Histoire, Sciences et Arts de l'Oise, des revues de réputation internationale comme Archivo Español de Arte et Cuadernos Dieciochistas en Espagne, Francia en Allemagne, etc.

Les années à venir verront d’autres publications importantes et bien d’autres découvertes aux hasards de mes recherches et pérégrinations.

Des joies de la découverte et de l’écriture dans le champ de l’inédit !

Bilan scientifique fin 2024 :

18 ouvrages (personnels et collectifs), 33 études et recherches scientifiques, 50 publications éditées, plus de 150 publications internet.

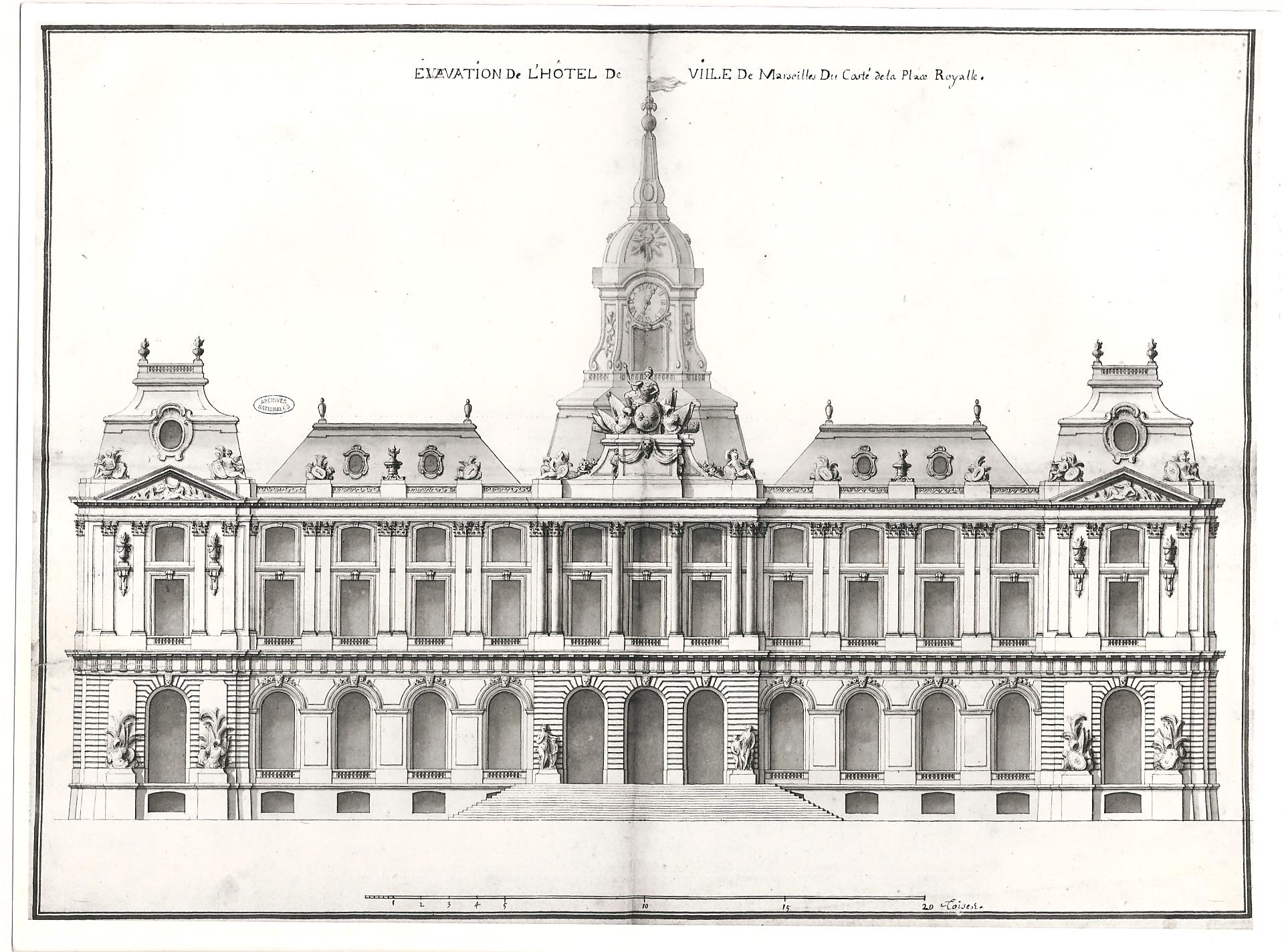

Mansart de Sagonne et Marseille : 30 ans de deux découvertes fondamentales, 1994-2024

- Le 11/01/2024

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2024

L’année 2024 marque les 30 ans de mes deux découvertes fondamentales concernant l’architecture de Marseille au XVIIIe siècle :

1°) les 23 planches avec variantes de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du roi, pour le projet de l’hôtel de ville et sa place royale dédiée à Louis XV, conservées aux Archives Nationales.

2°) les plans et les élévations de l’Hôtel-Dieu par le même, conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Jusqu’à mes travaux de DEA en 1994 à Paris-IV Sorbonne, sous la direction de l’éminent Jean Guillaume, personne n’avait pris la pleine mesure de ces projets dans l’histoire de la cité phocéenne et de l’évolution de son architecture au XVIIIe siècle.

On savait vaguement qu’un « neveu » (sic) de Mansart (François ou Hardouin-Mansart ?) avait conçu le projet de l’Hôtel-Dieu, exécuté par le marseillais Claude-Henri-Jacques D’Aggeville (1721-1794).

Quant au projet d’hôtel de ville, il demeura oublié en vertu de l’escamotage dont Mansart de Sagonne fit l’objet par son rival Pierre Patte1 dans la rédaction de son célèbre recueil sur les projets de places royales sous le Bien-Aimé, « Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV » (1767).

On retrouvera l’intégralité des planches de l’hôtel de ville et de sa place royale - les seules et uniques conservées de la main même de l’architecte - dans mes deux publications pour le Bulletin Monumental en 1996 (p.39-53) - avec l’aimable et précieux concours de Bertrand Jestaz - et dans l’ouvrage sur les hôtels de villes de la Renaissance à nos jours, sous la direction d’Alain Salamagne, en 2015 (p.319-344).

Ces planches furent présentées aux Marseillais, le 30 octobre 2012, dans le cadre d'une conférence pour le Comité du Vieux Marseille.

Quant à l’Hôtel-Dieu de Marseille, devenu hôtel de prestige en 2013, il avait pour ambition de rivaliser avec celui de Jacques-Germain Soufflot à Lyon à la même époque (années 1750), voire de le surpasser par l’ampleur et la régularité de son parti. Il s’agissait ni plus ni moins que de former le plus vaste ensemble hospitalier de France pour le plus grand prestige du nom Mansart !

Seul un tiers du projet fut réalisé, soit l’impressionnant bâtiment que l’on voit actuellement au-dessus du Vieux-Port, revu et corrigé sous le Second Empire, inauguré par Napoléon III et l’impératrice Eugénie en 1866.

Ceci donne la pleine mesure de l'ampleur de l'Hôtel-Dieu de Marseille s'il avait été réalisé dans son intégralité.

Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, l'autre grand Mansart !

1.Sur cette rivalité, voir mon article "Blondel et les Mansart : une leçon d’architecture particulière", Jacques-François Blondel, la dernière leçon d’architecture « à la française », actes du colloque international Jacques-François Blondel, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Aurélien Davrius (dir.), Bruxelles, 2022, p. 33-53.

Rétro 1992 : mon plan d'aménagement de la place Saint-Louis de Versailles

- Le 31/08/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

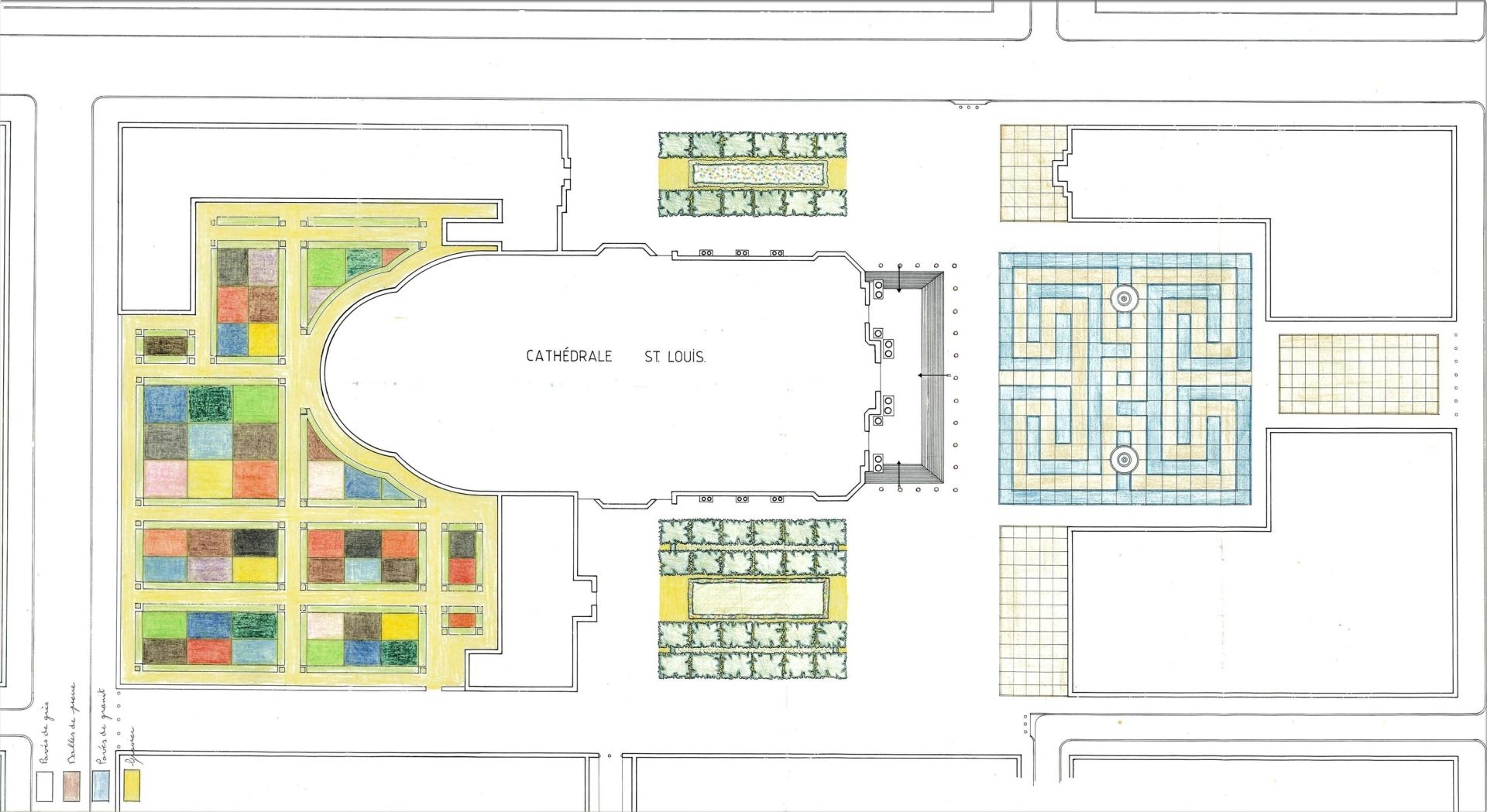

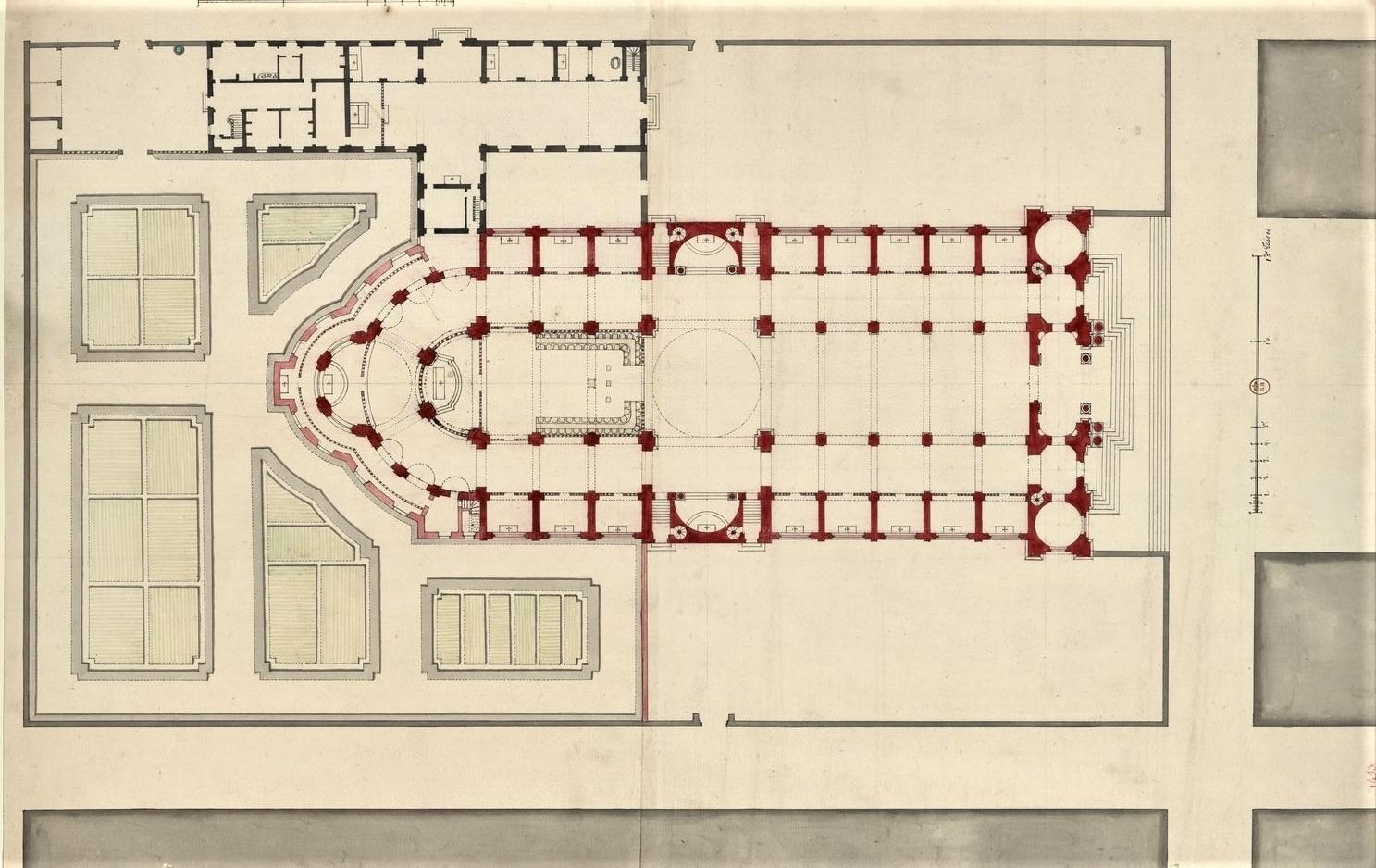

Voici le plan d’aménagement de la place Saint-Louis de Versailles que j’avais composé en 1992 en collaboration avec un jeune étudiant de l’École d’Architecture de Versailles.

Petit rappel historique : À la fin des années 1980, la municipalité d’André Damien envisagea le réaménagement de la place de la cathédrale en supprimant le parking en surface qui existait alors.

Le plan proposé par la Ville, confié à Jean-Claude Rochette, architecte des Monuments historiques, entendait disposer des parterres de broderies sur les placettes latérales de l’édifice tandis que le reste de la place était entièrement minéral.

Cet aménagement me parut incongru car il n’y eut jamais au XVIIIe siècle de tels motifs à ces endroits et ce d’autant qu’ils étaient réservés aux jardins et donc inenvisageables dans un espace urbain comme celui qui nous concerne.

Je conçus donc un projet basé sur des éléments plus authentiques esthétiquement :

1°) Pour le chevet de la cathédrale, je repris l’aménagement du jardin de l’évêché proposé par Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, dans ses divers projets pour l’église Saint-Louis au début des années 1720.

2°) Pour les arbres des places latérales, qui étaient alors en boule ou informe, je repris la taille en rideau visible en maints endroits de Versailles : Grand Canal, Jardin français de Trianon, Boulevards du Roi et de la Reine.

Plutôt que l’espace en terre battue que l’on voit aujourd’hui, je disposais au centre un espace vert composé d’un gazon entouré de fleurs à gauche, motif que j’inversais, à droite, par souci de diversité et d’originalité.

3°) S’agissant de la place centrale, je m’inspirais de la place de la Santissima Annunziata à Florence dont la place Saint-Louis reprenait le schéma, rare pour une place française, à savoir : une église en fond de place avec rue axiale en perspective. Afin de conférer fraicheur et animation visuelle à cet espace pour le moins aride, je proposais l’installation de fontaines sur le modèle de celles de la place des Vosges à Paris, disposées symétriquement comme sur la place florentine.

4°) Le centre de la place était agrémenté d’un labyrinthe en évocation des labyrinthes des cathédrales gothiques. Le motif à la grecque se voulait un clin d’œil au goût néo-grec naissant lors de l’achèvement de l’église Saint-Louis en 1754, son style rocaille l’ayant fait paraître alors démodée.

5°) Le reste de la place alternait pavés de grès et espaces dallés pour l’installation de terrasses de café ou tout autre animation, plus agréables aux pieds que le pavé actuel. J'envisageais alors l'installation provisoire de kiosques pour marchands de glace avec menues terrasses durant la saison estivale.

De toutes ces propositions, la municipalité n’agréa que la taille en rideau, ce dont j’étais assez satisfais car il s’agissait d’un élément significatif dans la perception générale du monument et de son environnement.

À l’heure du changement climatique et de la végétalisation des espaces urbains, ce projet reprend toute son actualité : l’aménagement du chevet de la cathédrale en jardin valoriserait ce secteur ingrat de l’édifice, contribuerait à sa restauration et satisferait bien des habitants du quartier Saint-Louis où les espaces verts sont rares.

Les fontaines de la place serviraient au rafraichissement et au spectacle des habitants, comme des visiteurs de la cathédrale, qui pourraient s’y désaltérer.

Des idées à méditer.

Philippe Cachau, 31 août 2023

Articles Chantilly et Villandry en ligne, août 2023

- Le 26/08/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles + mai-juin 2023

- Le 11/07/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles + de mai-juin 2023, le dernier volet des Mansart à Versailles à travers l'oeuvre de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778).

Désormais, il n'y a pas que Jules Hardouin-Mansart à Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles !

À lire ici :

![]() Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Architectes et Bâtiments, identifications 2011-2023

- Le 18/06/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Outre les Mansart, objet de mes études depuis plus de 30 ans, mes recherches archivistiques m’ont conduit depuis une douzaine d’années à rendre divers bâtiments à des architectes méconnus jusqu'ici.

Voici la liste de ces identifications avec les dates et publications correspondantes :

Gabriel-Auguste Ancelet (1829-1895)

Résidence impériale d'Arteaga (Espagne, 2023)9

Louis Gallois (1827-1893)

Château du Petit-Thouars (Indre-et-Loire, 2021)7

Château de Sonnay (Indre-et-Loire, 2021)7

Pierre-Marie-Arsène Lafargue (1852-1931)

Château du Petit-Thouars (Indre-et-Loire, 2021)7

Pierre Meusnier (1711-1781)

-Palais du Commerce de Tours (2004)1 et 6

-Château des Ormes, pavillons d'entrée, pavillons latéraux et ailes en retour (2011)2

-Abbaye de Fontevraud, Logis Bourbon (2011)2 et 6

-Château de Grillemont, logis et ailes en retour XVIIIe, communs XVIIIe (2019)5

Nicolas Pineau (1684-1754)

-Cheminée de la galerie du château d’Asnières (2012, château des Ormes, Vienne)2

Bernard Poyet (1742-1824)

-Château des Ormes, corps central sous la direction de Charles De Wailly (2011)2

-Grande grange ou grange-écurie des Ormes sous la direction de Charles De Wailly (Vienne, 2011)2

Octave Raquin (1837-1897)

Extension de l’Hôtel du Palais à Biarritz. Le célèbre plan en E de l’établissement (2016)4

Jean-Baptiste Saint-Joir (1720-1775)

-Château et jardins de Villandry au XVIIIe siècle (2022)8

-Décoration rocaille de l'église Saint-Pierre de Ville-Issey (Meuse) pour Jean-Nicolas Jadot, architecte de François-Etienne de Habsbourg-Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique10

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)

Elévation de la « grande tour » ou donjon de la résidence impériale d’Arteaga, exécutée par G-A. Ancelet (Espagne, 2023)9

Charles De Wailly (1730-1798)

-Salle à manger du château d’Asnières (2011)2-3

-Plan et élévation de la grande grange ou grange-écurie des Ormes (Vienne, 2011)2

Bibliographie (par ordre chronologique)

1.Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse d’histoire de l’art, Paris-I Panthéon-Sorbonne, juin 2004, Daniel Rabreau (dir.), 3 tomes.

2.Le château des Ormes, coll. "Itinéraires du Patrimoine", Service régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes, Geste, Poitiers, 2013 (préface de Ségolène Royal, présidente de Région).

3."Le mécénat du marquis de Voyer au château et aux haras d'Asnières-sur-Seine : enjeux politiques et culturels (1750-1755)", Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, année 2013, 2017, p. 139-171.

4.Étude historique sur l’Hôtel du Palais à Biarritz, des origines à nos jours, Hôtel du Palais, Biarritz, mars 2017 (à paraître).

5.Recherche documentaire XVe - XXe siècles sur le château de Grillemont (Indre-et-Loire), 2018 - 2019.

6."Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne – Pierre Meusnier : la vraie histoire du Palais du Commerce de Tours, 1757-1759", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVI, 2020 (2021), p.81-94.

7."Les architectes Gallois et Lafargue au château du Petit-Thouars : un bel exemple de néo-gothique tardif (1873-1901)", Bulletin de la Société d’Histoire de Chinon Vienne & Loire – Amis du Vieux Chinon, t. XII, n° 6, 2022, p. 903-920.

8."Métamorphose de Villandry au XVIIIe siècle : les superbes aménagements du comte Michel-Ange de Castellane (1756-1775)", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVIII, 2022 (2023), p. 62-85.

9.Artega : le château en Espagne de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III, 2023 (à paraître).

10.Identifié en mai 2023. Article à paraître.

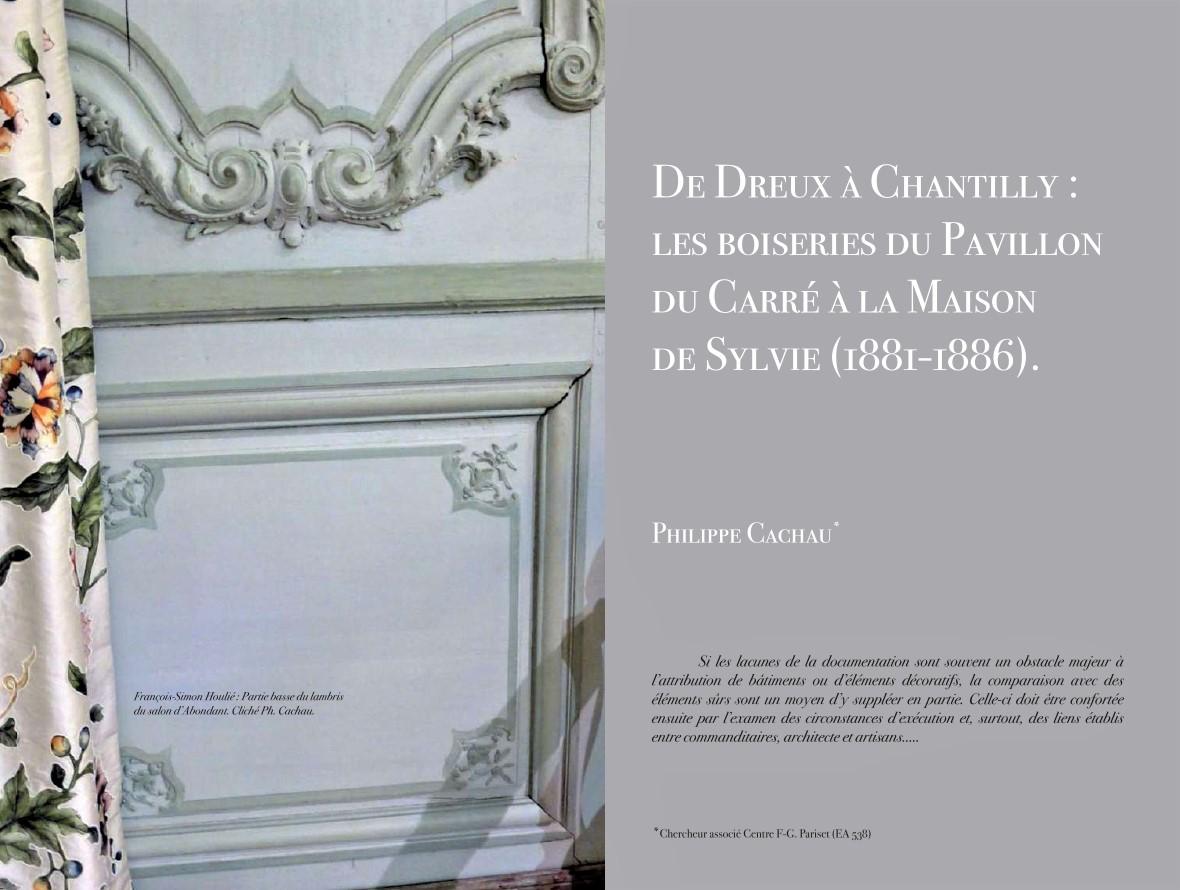

Les boiseries de la Maison de Sylvie à Chantilly par Jean Mansart de Jouy : un grand moment des arts décoratifs du XVIIIe siècle

- Le 27/05/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

C’est un grand moment des arts décoratifs du XVIIIe siècle : les boiseries du Pavillon de Sylvie à Chantilly, réalisées en 1756, rendues par mes soins à Jean Mansart de Jouy.

L’architecte était alors au comble de la renommée depuis que la façade de Saint-Eustache à Paris et sa grande place prévue au-devant lui furent confiées en 1754.

Après l'identification des boiseries en 2021, découvrez dans mon dernier article des Mémoires de la Société académique de l’Oise, t. XLV, 2022, « De Dreux à Chantilly : les boiseries du pavillon du Carré à la Maison de Sylvie" (p.146-167), les motifs qui y ont conduit.

Quand deux décors majeurs du XVIIIe siècle par les derniers Mansart, les salons des châteaux d’Abondant (Louvre) et d’Asnières (Cliveden House, GB), identifiés comme tels par Bruno Pons en 1995 dans son fameux ouvrage Grands décors français, en donnent un troisième : les boiseries animalières du salon du pavillon de chasse du comte d’Eu, cousin germain de Louis XV, en forêt de Dreux.

Boiseries qui furent démontées et installées en 1883 par le duc d’Aumale dans un salon spécialement conçu à cet effet par Honoré Daumet (1826-1911), architecte du duc à Chantilly et du Tout-Paris de la Belle Époque, ainsi que par le sculpteur ornemaniste Gustave Germain (1848-1909), lui aussi très en vue.

J’exprime toute ma gratitude aux personnes qui m’ont permis de réaliser cette belle étude et de publier cet article dans son intégralité. Elles se reconnaîtront. Comme je le leur indiquais, elle aurait été confiée à un chercheur autre que cette importante identification n’aurait pu avoir lieu. De la nécessité de confier les bonnes études aux bons historiens…

Pour obtenir la revue, contacter la Société académique de l’Oise : http://soc.acad.oise.free.fr

Prix du tome XLV, 2022, 288 pages, parution mai 2023 : 28 € + 10 € de port.