Articles de philippecachau

Amboise : le château XIXe oublié

- Le 18/06/2024

- Commentaires (0)

Le 15 juin 2024, a été inaugurée la chapelle Saint-Hubert du château d’Amboise, ouverte au public depuis le 1er juin. Un chantier conséquent de près de 3 ans, sous la houlette d’Étienne Barthélémy, architecte en chef des Monuments historiques, s’achève.

Lorsqu’en 2020, il me confia la réalisation de l’étude historique préalable, je fus stupéfait de constater combien on se méprenait sur la nature actuelle du château d’Amboise. Le colloque tenu les 12-13 juin, intitulé « Architecture et décor », uniquement focalisé sur les XVe-XVIe siècles, le confirme : le XIXe siècle n’existe pas !

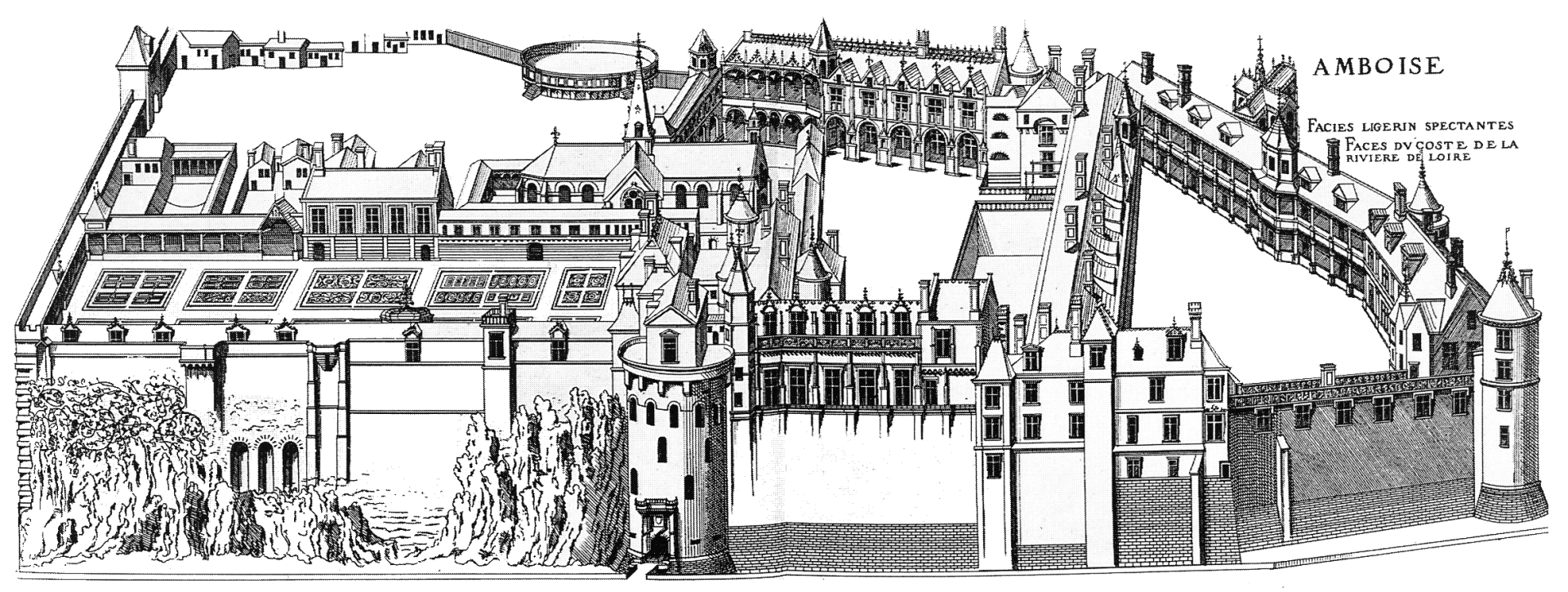

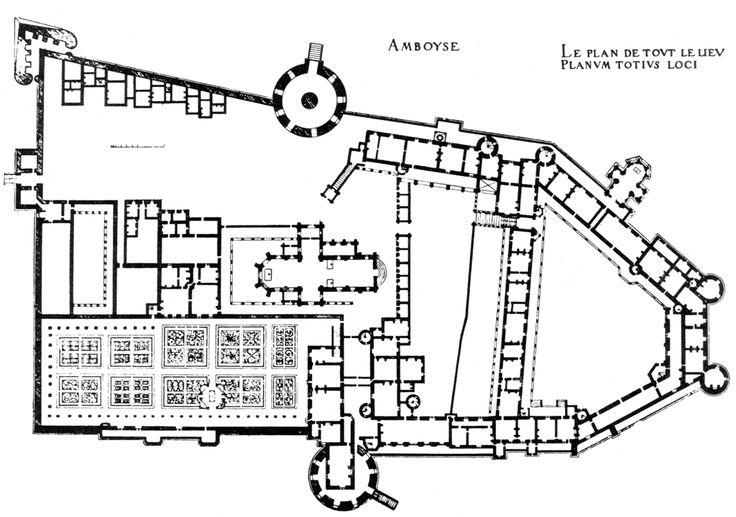

Premier grand de la Renaissance française, engagé par Charles VIII en 1492-1498 dans le contexte de la première guerre d’Italie (1494-1497), poursuivi par Louis XII et François Ier, ce château fut réduit à la portion congrue en 1806-1808 afin de former la Sénatorerie d’Orléans. On conserva la célèbre façade sur la Loire et une partie en retour, actuelles ailes Charles VIII et Louis XII. La chapelle privée ou oratoire du roi devint celle du château, suite à la disparition de la collégiale Saint-Florentin où fut inhumé Léonard de Vinci en 1419. Sépulture que l’on déplaça dans ladite chapelle en conséquence.

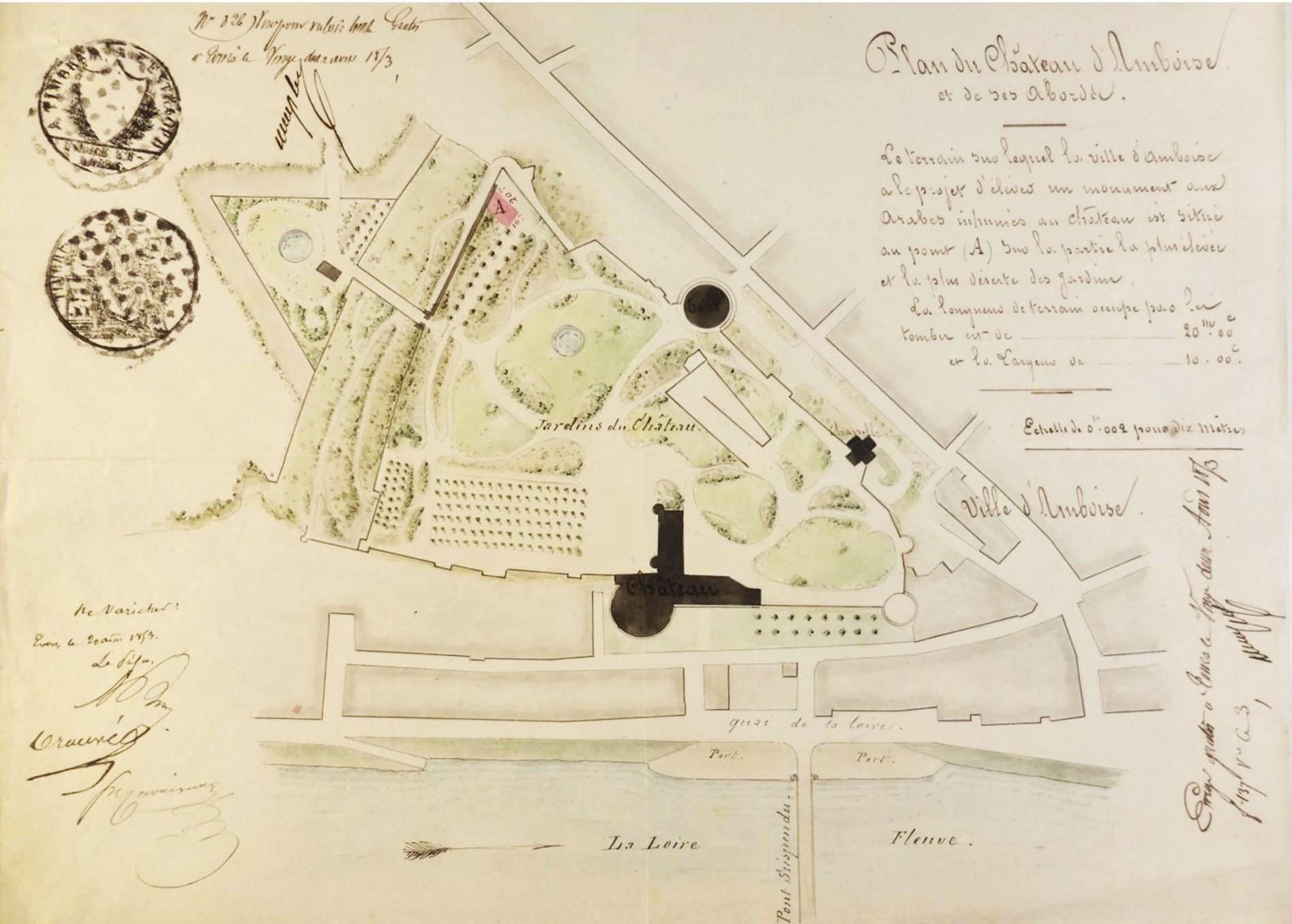

Le reste du site fut aménagé en jardin à l’anglaise par le célèbre architecte de Napoléon, Pierre-Léonard Fontaine (1752-1863), devenu celui de la famille d'Orléans. Aménagement qui fut poursuivi par Louis-Philippe, propriétaire d’Amboise depuis la mort de sa mère Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon (1753-1821), duchesse d’Orléans, en 1821. On lui doit le classement du château en 1840. De 1832 à 1848, puis de 1872 à 1925, la famille d’Orléans s’attacha à la restauration et à la mise au goût du jour du site dans l’esprit gothico-renaissant du moment sous la houlette des architectes Ruprich-Robert père et fils.

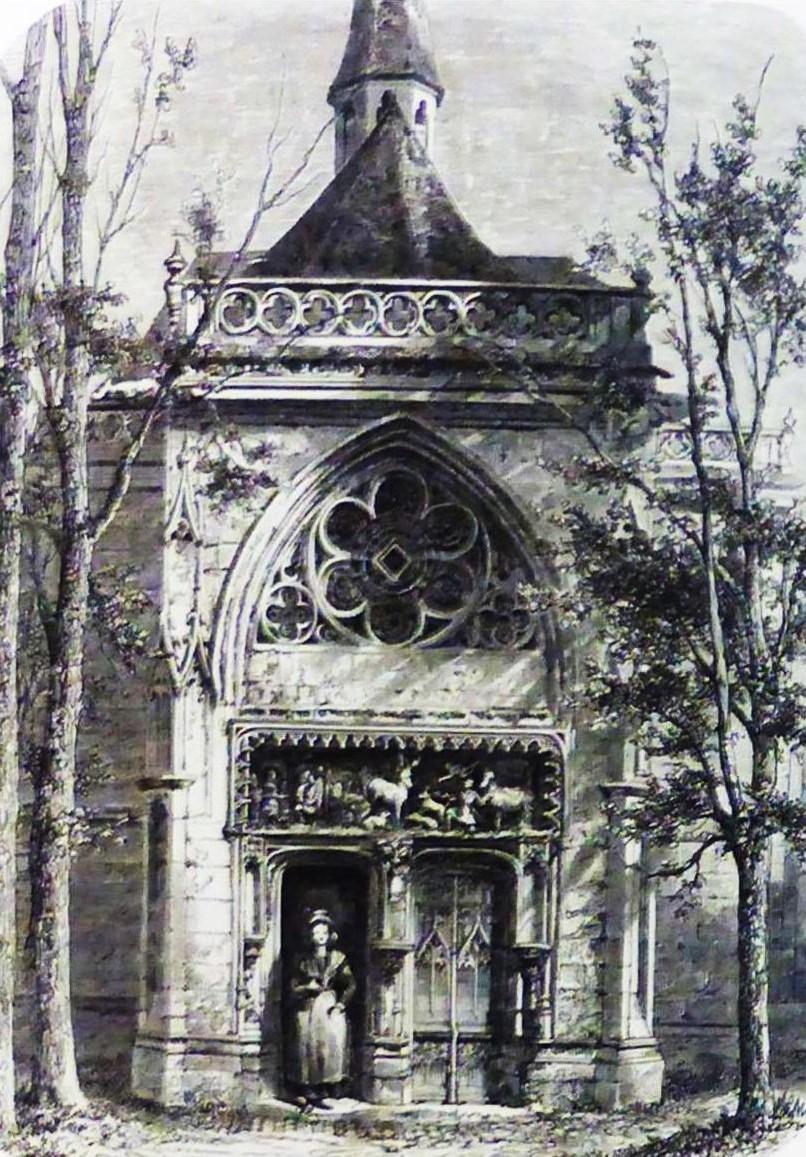

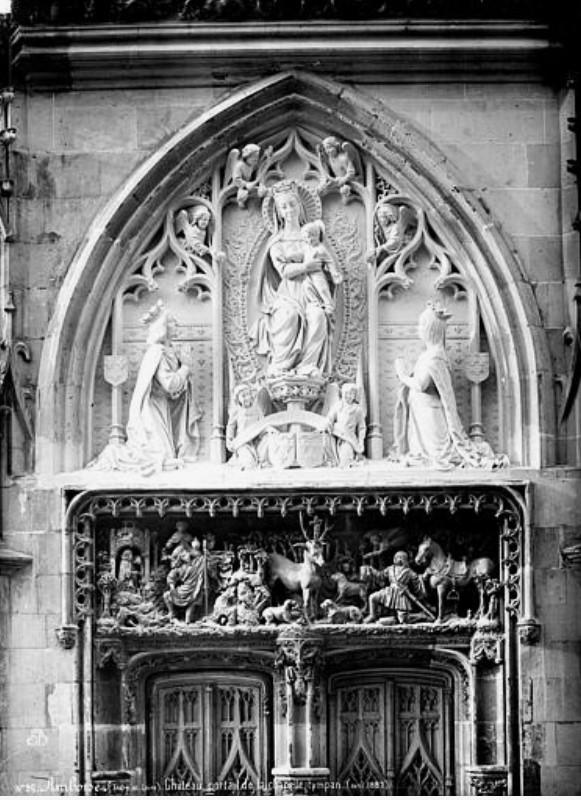

Cette négligence dans l’approche d’Amboise est observable dans les travaux de Lucie Gaugain, auteure d’une thèse soutenue en 2011 à l’Université de Tours, publiée en 2014. Le XIXe siècle fut survolé au point que je pus identifier l’auteur du grand relief du portail de la chapelle figurant l’«Adoration de la Vierge par Charles VIII et Anne de Bretagne », daté de 1879-1880 et rendu au sculpteur Eugène Legrain (1837-1915), artiste oublié aujourd’hui mais réputé en son temps.

Le XIXe siècle est en effet riche d’enseignements sur la nature des opérations effectuées sur le château à ce moment non négligeable de son histoire. Étude qui doit être reprise dans le fond de la Maison de France conservé aux Archives Nationales pour une meilleure compréhension des modifications et des aménagements effectués.

C’est ce même dédain du XIXe siècle qui amena en 1994-1995 au rétablissement de la montée du château dans son état d’origine, actuelle montée Abd-el-Kader, et à défaire la montée douce paysagère aménagée par Louis-Philippe, côté ville. Une montée arborée qui aurait été bien appréciable aujourd’hui pour les personnes à mobilité réduite et les visiteurs en général en ces périodes de changement climatique.

Le jardin à l’anglaise XIXe fut pareillement démantelé peu à peu par l’abattage progressif des arbres et le réaménagement contemporain opéré dans les années 2000-2010.

Notre propos soutient donc un retour progressif à l’état XIXe, celui de la restauration de la chapelle Saint-Hubert et des aménagements des ailes Charles VIII et Louis XII par la famille d'Orléans, dans un souci de cohérence et de meilleure appréhension de l’évolution de ce site majeur du Val-de-Loire, inscrit Unesco depuis 2000.

Sauvons les haras XVIIIe de Sarralbe (Moselle)

- Le 23/05/2024

- Commentaires (0)

Marc-René de Voyer d’Argenson, marquis de Voyer fut un éminent acteur du cheval en France, d’abord en tant que directeur des haras du roi de 1752 à 1763 ‒ officieusement depuis 1749 sous la direction de son père, le comte d'Argenson, ministre de la Guerre ‒ à Asnières, puis à compter de 1764, à titre personnel, aux Ormes (Vienne) entre Touraine et Poitou, et à Sarralbe (Moselle) en Lorraine, enfin dans le bourg voisin de Bouquenom (Sarre-Union, Bas-Rhin) en 1767.

Il avait négocié en décembre 1764 la cession de ces derniers avec Louis XV et Stanislas, duc de Lorraine, contre l’Entrepôt général des Haras du Roi à Asnières, une des réalisations majeures de Mansart de Sagonne, disparue au début du XIXe siècle.

Son action en ce domaine a été bien étudiée par feue Nicole de Blomac, quoique principalement axée sur Les Ormes. Étude que j’eus l’occasion de compléter par le bâtiment asniérois (voir mon article dans la Revue des Amis du Cadre Noir de Saumur en 2016, p. 57-60). L’action du marquis en Lorraine demeure à étudier. Je m’y pencherai prochainement.

Depuis l’inauguration des décors de l’Hôtel de Voyer aux Archives Nationales en octobre 2021, je me suis interrogé sur le devenir des haras de Sarralbe, bien évoqué par Katia Sclich sur son site consacré à la passionnante histoire de Sarralbe. https://harasdesarralbe.home.blog/

Le « site historique du Haras de Sarralbe » en Lorraine est, nous rappelle-t-elle, un « monument emblématique du Pays d’Albe ». Intégré à un site industriel au XIXe siècle, les haras de Sarralbe sont la propriété d’« un des leaders mondiaux de l’étanchéité, de la couverture et de l’isolation des bâtiments ». Ce site est paradoxalement menacé par les fuites de la couverture qui sont en train de ravager les intérieurs parce que non bâchée. Situation qui m’avait été signalée dès 2021. Elle ne s’est pas améliorée depuis lors par la déshérence du site, la société ne souhaitant aucune visite.

En octobre 2021, j’avais contacté l’ABF et la DRAC, chacun m’indiquant qu’ils reviendraient vers moi. Je les avais relancés en 2022. En vain. Comme je l’indiquais à l’adjoint en charge du patrimoine, ce site, valorisé, pourrait être un élément moteur du développement touristique de Sarralbe qui ne manque pas d’atouts.

J’invite donc les associations patrimoniales à se saisir de ce dossier afin, tout d’abord, de mettre les bâtiments hors d’eau, et d’engager avec moi un projet de valorisation porteur pour la commune.

Autres liens d’informations sur ce site patrimonial :

https://www.blelorraine.fr/2020/10/de-la-societe-industrielle-du-haras-de-sarralbe-a-nos-jours/

1994-2024 : 30 ans de publications scientifiques et autres

- Le 17/04/2024

- Commentaires (0)

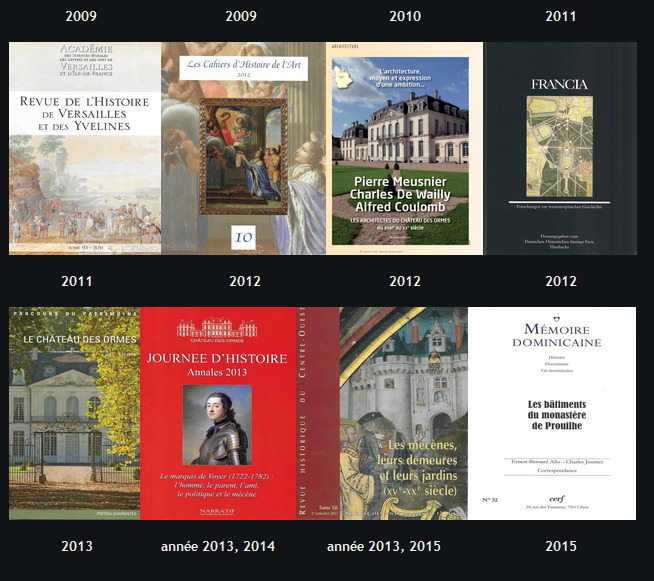

C’est une foule de publications variées et tous azimuts (ouvrages personnels et ouvrages collectifs, revues de Paris, de Versailles, de Régions ou de l’Étranger) qui vous est offerte ici sur des sujets chers, tels les Mansart, Voyer d’Argenson, Versailles, Asnières, Biarritz, Marseille, Les Ormes, la Touraine XVIIIe-XIXe, l’Essonne, l’Allemagne et l’Espagne XVIIIe, etc.

Des publications pour lesquelles j’exprime toute ma gratitude à tous ceux et toutes celles qui les ont soutenues et agréées pour leur plus grande satisfaction et celle de leur lectorat, s’agissant de sujets souvent inédits, voire de reconsidérations sur des sujets réputés connus mais ouvrant de nouvelles perspectives. Les cas les plus emblématiques demeurent assurément, ces dernières années, Biarritz et Villandry.

Des publications qui sont le fruit de plusieurs centaines de déplacements (France et Étranger), de milliers d’heures de recherche personnelle, de cartons ouverts dans les services des Archives nationales et départementales, de sources retournées pour identifier LE(s) DOCUMENT(s) qui modifiera(ont) la perception d’un artiste ou d’un lieu, l’appréhension d’une époque ou d’une esthétique.

Un travail patient et obstiné dans les sources : telle est ma conception de l’histoire de l’art. Ici, point de publication reposant sur des spéculations intellectuelles sans fondements, de petites mains dévouées ou se livrant à un travail purement bibliographique pour servir une réputation mais, au contraire, un authentique travail de recherche au contact des documents, les mains dans la poussière pluriséculaire des archives. Un travail associé à une rédaction fouillée, méticuleuse et aussi haletante que possible pour le plus grand plaisir du lecteur.

Des publications d’autant plus méritoires que certaines ne furent pas sans difficultés, eu égard notamment à la concurrence scientifique et à l’ombre qu’elles pouvaient porter à certains. On ne s’étendra pas sur les entraves et agissements dont elles ont pu être l’objet parfois…

Dans cette série d’une cinquantaine de publications, où j’ai souhaité privilégier la qualité à la quantité, les articles d’histoire de l’art étant plus complexes à réaliser en raison de l’abondante iconographie que l’on souhaite y insérer pour la beauté de l’article et une meilleure compréhension du lecteur, on trouvera des revues aussi réputées que :

Le Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, le Bulletin Monumental, le Journal des Savants, la Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines, la Revue Philidor du Centre de Musique baroque de Versailles, la Revue du Cadre Noir de Saumur, la Revue archéologique de Bordeaux, le Bulletin de la Société archéologique de Touraine, les Mémoires de la Société académique d'Histoire, Sciences et Arts de l'Oise, des revues de réputation internationale comme Archivo Español de Arte et Cuadernos Dieciochistas en Espagne, Francia en Allemagne, etc.

Les années à venir verront d’autres publications importantes et bien d’autres découvertes aux hasards de mes recherches et pérégrinations.

Des joies de la découverte et de l’écriture dans le champ de l’inédit !

Bilan scientifique fin 2024 :

18 ouvrages (personnels et collectifs), 33 études et recherches scientifiques, 50 publications éditées, plus de 150 publications internet.

Mansart de Sagonne et Marseille : 30 ans de deux découvertes fondamentales, 1994-2024

- Le 11/01/2024

- Commentaires (0)

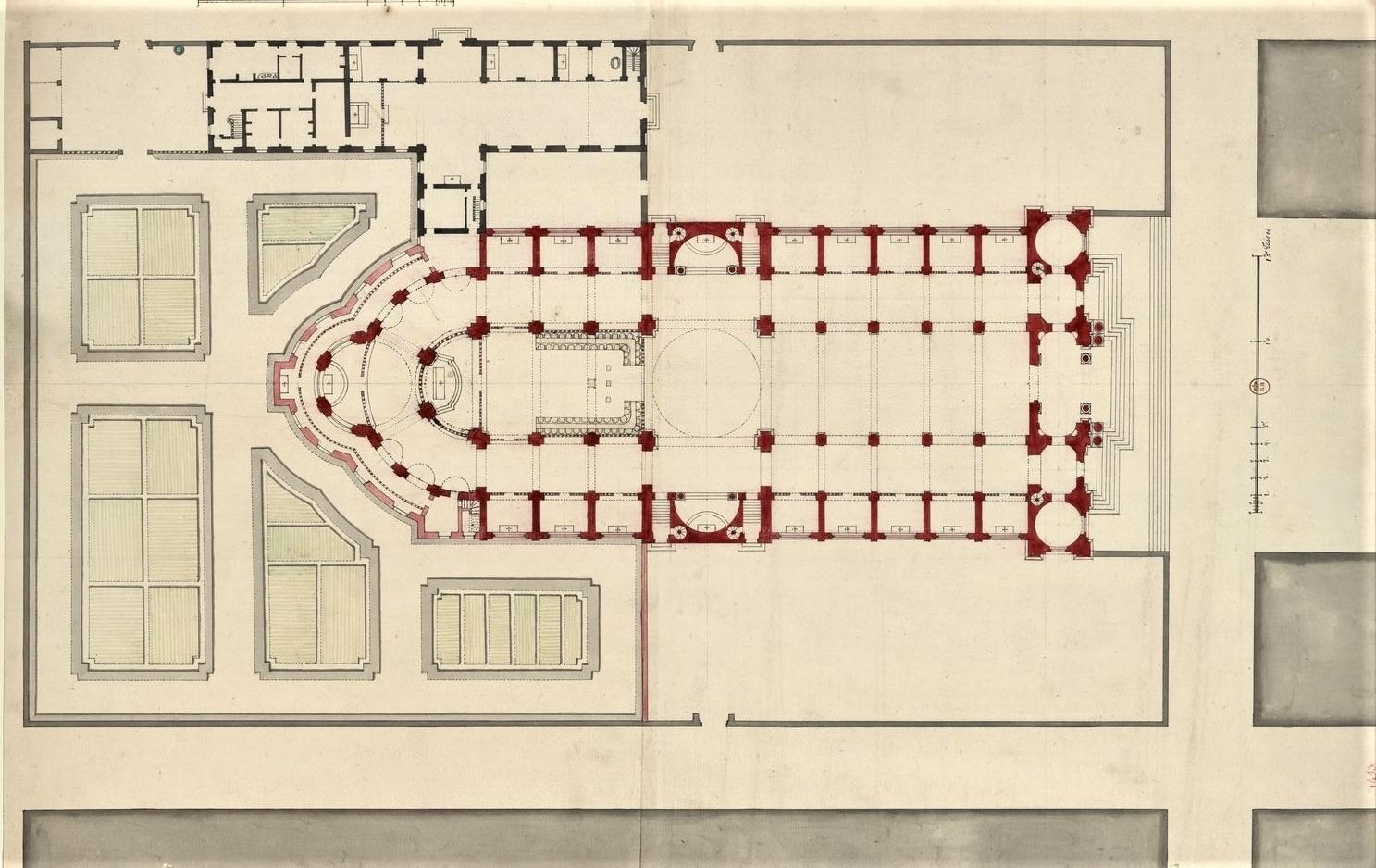

L’année 2024 marque les 30 ans de mes deux découvertes fondamentales concernant l’architecture de Marseille au XVIIIe siècle :

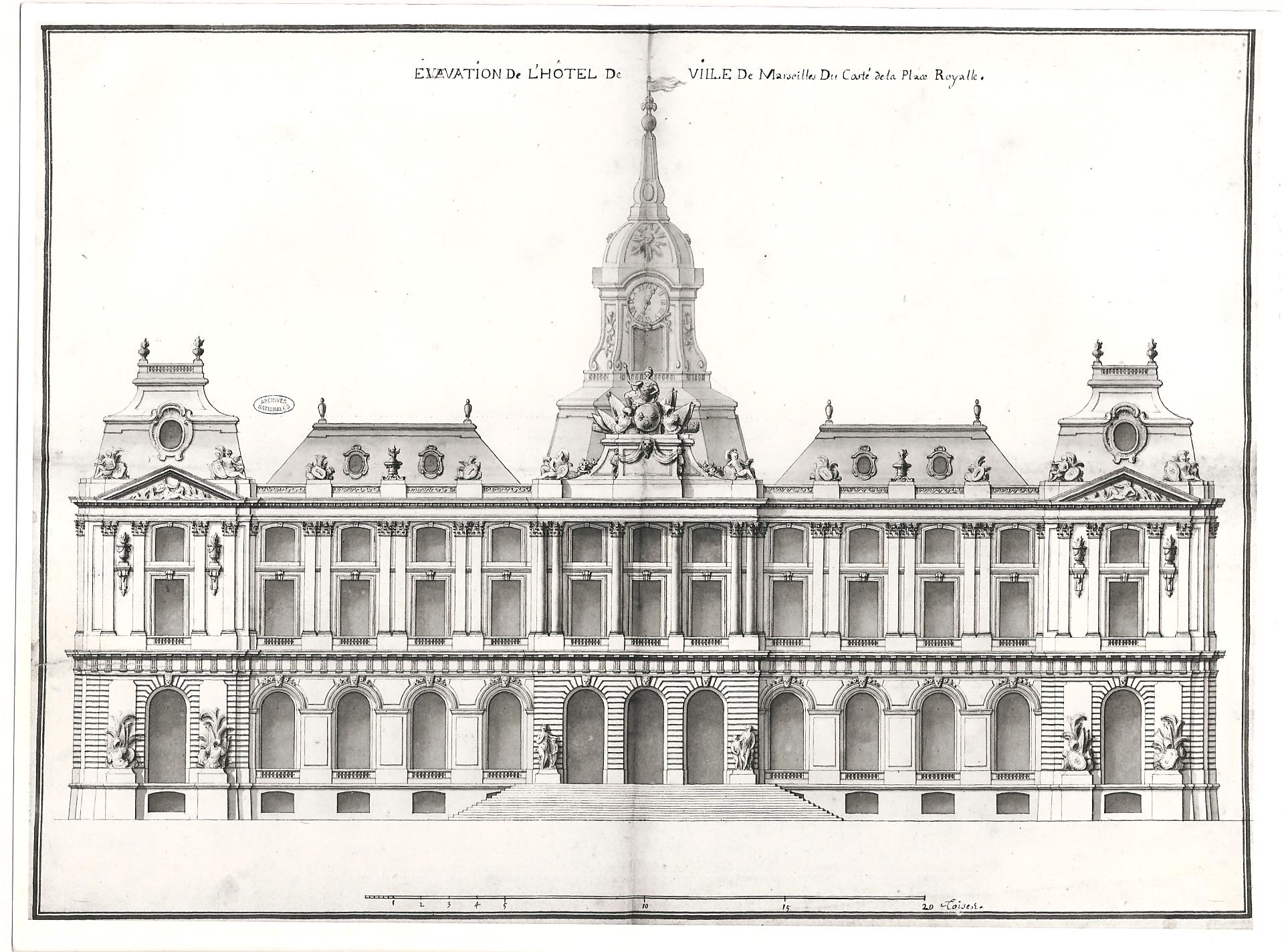

1°) les 23 planches avec variantes de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du roi, pour le projet de l’hôtel de ville et sa place royale dédiée à Louis XV, conservées aux Archives Nationales.

2°) les plans et les élévations de l’Hôtel-Dieu par le même, conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Jusqu’à mes travaux de DEA en 1994 à Paris-IV Sorbonne, sous la direction de l’éminent Jean Guillaume, personne n’avait pris la pleine mesure de ces projets dans l’histoire de la cité phocéenne et de l’évolution de son architecture au XVIIIe siècle.

On savait vaguement qu’un « neveu » (sic) de Mansart (François ou Hardouin-Mansart ?) avait conçu le projet de l’Hôtel-Dieu, exécuté par le marseillais Claude-Henri-Jacques D’Aggeville (1721-1794).

Quant au projet d’hôtel de ville, il demeura oublié en vertu de l’escamotage dont Mansart de Sagonne fit l’objet par son rival Pierre Patte1 dans la rédaction de son célèbre recueil sur les projets de places royales sous le Bien-Aimé, « Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV » (1767).

On retrouvera l’intégralité des planches de l’hôtel de ville et de sa place royale - les seules et uniques conservées de la main même de l’architecte - dans mes deux publications pour le Bulletin Monumental en 1996 (p.39-53) - avec l’aimable et précieux concours de Bertrand Jestaz - et dans l’ouvrage sur les hôtels de villes de la Renaissance à nos jours, sous la direction d’Alain Salamagne, en 2015 (p.319-344).

Ces planches furent présentées aux Marseillais, le 30 octobre 2012, dans le cadre d'une conférence pour le Comité du Vieux Marseille.

Quant à l’Hôtel-Dieu de Marseille, devenu hôtel de prestige en 2013, il avait pour ambition de rivaliser avec celui de Jacques-Germain Soufflot à Lyon à la même époque (années 1750), voire de le surpasser par l’ampleur et la régularité de son parti. Il s’agissait ni plus ni moins que de former le plus vaste ensemble hospitalier de France pour le plus grand prestige du nom Mansart !

Seul un tiers du projet fut réalisé, soit l’impressionnant bâtiment que l’on voit actuellement au-dessus du Vieux-Port, revu et corrigé sous le Second Empire, inauguré par Napoléon III et l’impératrice Eugénie en 1866.

Ceci donne la pleine mesure de l'ampleur de l'Hôtel-Dieu de Marseille s'il avait été réalisé dans son intégralité.

Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, l'autre grand Mansart !

1.Sur cette rivalité, voir mon article "Blondel et les Mansart : une leçon d’architecture particulière", Jacques-François Blondel, la dernière leçon d’architecture « à la française », actes du colloque international Jacques-François Blondel, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Aurélien Davrius (dir.), Bruxelles, 2022, p. 33-53.

Rétro 1992 : mon plan d'aménagement de la place Saint-Louis de Versailles

- Le 31/08/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

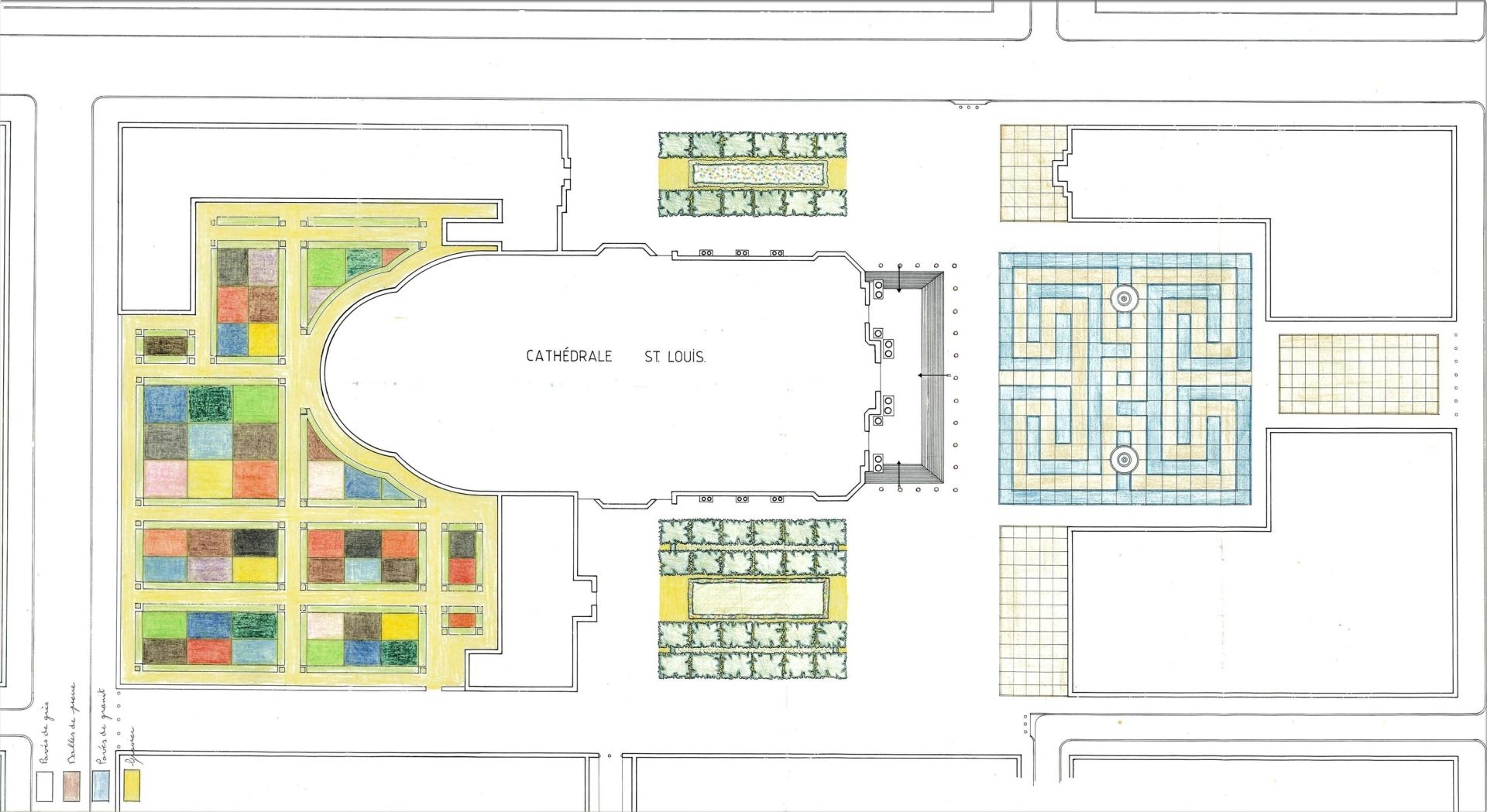

Voici le plan d’aménagement de la place Saint-Louis de Versailles que j’avais composé en 1992 en collaboration avec un jeune étudiant de l’École d’Architecture de Versailles.

Petit rappel historique : À la fin des années 1980, la municipalité d’André Damien envisagea le réaménagement de la place de la cathédrale en supprimant le parking en surface qui existait alors.

Le plan proposé par la Ville, confié à Jean-Claude Rochette, architecte des Monuments historiques, entendait disposer des parterres de broderies sur les placettes latérales de l’édifice tandis que le reste de la place était entièrement minéral.

Cet aménagement me parut incongru car il n’y eut jamais au XVIIIe siècle de tels motifs à ces endroits et ce d’autant qu’ils étaient réservés aux jardins et donc inenvisageables dans un espace urbain comme celui qui nous concerne.

Je conçus donc un projet basé sur des éléments plus authentiques esthétiquement :

1°) Pour le chevet de la cathédrale, je repris l’aménagement du jardin de l’évêché proposé par Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, dans ses divers projets pour l’église Saint-Louis au début des années 1720.

2°) Pour les arbres des places latérales, qui étaient alors en boule ou informe, je repris la taille en rideau visible en maints endroits de Versailles : Grand Canal, Jardin français de Trianon, Boulevards du Roi et de la Reine.

Plutôt que l’espace en terre battue que l’on voit aujourd’hui, je disposais au centre un espace vert composé d’un gazon entouré de fleurs à gauche, motif que j’inversais, à droite, par souci de diversité et d’originalité.

3°) S’agissant de la place centrale, je m’inspirais de la place de la Santissima Annunziata à Florence dont la place Saint-Louis reprenait le schéma, rare pour une place française, à savoir : une église en fond de place avec rue axiale en perspective. Afin de conférer fraicheur et animation visuelle à cet espace pour le moins aride, je proposais l’installation de fontaines sur le modèle de celles de la place des Vosges à Paris, disposées symétriquement comme sur la place florentine.

4°) Le centre de la place était agrémenté d’un labyrinthe en évocation des labyrinthes des cathédrales gothiques. Le motif à la grecque se voulait un clin d’œil au goût néo-grec naissant lors de l’achèvement de l’église Saint-Louis en 1754, son style rocaille l’ayant fait paraître alors démodée.

5°) Le reste de la place alternait pavés de grès et espaces dallés pour l’installation de terrasses de café ou tout autre animation, plus agréables aux pieds que le pavé actuel. J'envisageais alors l'installation provisoire de kiosques pour marchands de glace avec menues terrasses durant la saison estivale.

De toutes ces propositions, la municipalité n’agréa que la taille en rideau, ce dont j’étais assez satisfais car il s’agissait d’un élément significatif dans la perception générale du monument et de son environnement.

À l’heure du changement climatique et de la végétalisation des espaces urbains, ce projet reprend toute son actualité : l’aménagement du chevet de la cathédrale en jardin valoriserait ce secteur ingrat de l’édifice, contribuerait à sa restauration et satisferait bien des habitants du quartier Saint-Louis où les espaces verts sont rares.

Les fontaines de la place serviraient au rafraichissement et au spectacle des habitants, comme des visiteurs de la cathédrale, qui pourraient s’y désaltérer.

Des idées à méditer.

Philippe Cachau, 31 août 2023

Articles Chantilly et Villandry en ligne, août 2023

- Le 26/08/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles + mai-juin 2023

- Le 11/07/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans Versailles + de mai-juin 2023, le dernier volet des Mansart à Versailles à travers l'oeuvre de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778).

Désormais, il n'y a pas que Jules Hardouin-Mansart à Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles !

À lire ici :

![]() Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Mansart de Sagonne à Versailles, Versailles +, mai-juin-2023, p.26-27 pdf

Architectes et Bâtiments, identifications 2011-2023

- Le 18/06/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Outre les Mansart, objet de mes études depuis plus de 30 ans, mes recherches archivistiques m’ont conduit depuis une douzaine d’années à rendre divers bâtiments à des architectes méconnus jusqu'ici.

Voici la liste de ces identifications avec les dates et publications correspondantes :

Gabriel-Auguste Ancelet (1829-1895)

Résidence impériale d'Arteaga (Espagne, 2023)9

Louis Gallois (1827-1893)

Château du Petit-Thouars (Indre-et-Loire, 2021)7

Château de Sonnay (Indre-et-Loire, 2021)7

Pierre-Marie-Arsène Lafargue (1852-1931)

Château du Petit-Thouars (Indre-et-Loire, 2021)7

Pierre Meusnier (1711-1781)

-Palais du Commerce de Tours (2004)1 et 6

-Château des Ormes, pavillons d'entrée, pavillons latéraux et ailes en retour (2011)2

-Abbaye de Fontevraud, Logis Bourbon (2011)2 et 6

-Château de Grillemont, logis et ailes en retour XVIIIe, communs XVIIIe (2019)5

Nicolas Pineau (1684-1754)

-Cheminée de la galerie du château d’Asnières (2012, château des Ormes, Vienne)2

Bernard Poyet (1742-1824)

-Château des Ormes, corps central sous la direction de Charles De Wailly (2011)2

-Grande grange ou grange-écurie des Ormes sous la direction de Charles De Wailly (Vienne, 2011)2

Octave Raquin (1837-1897)

Extension de l’Hôtel du Palais à Biarritz. Le célèbre plan en E de l’établissement (2016)4

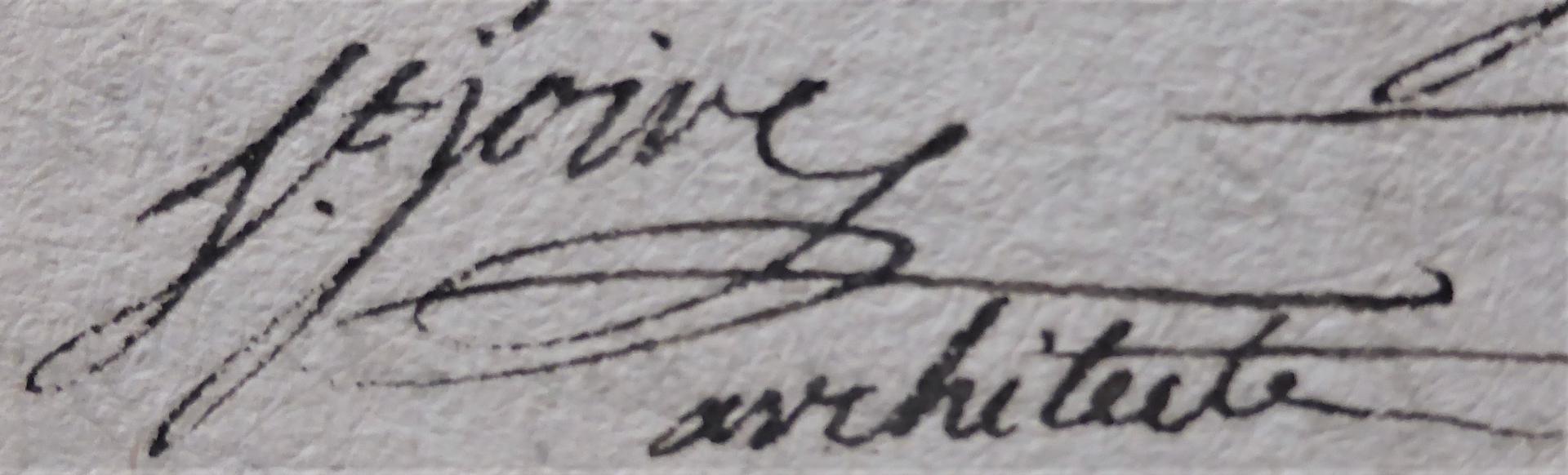

Jean-Baptiste Saint-Joir (1720-1775)

-Château et jardins de Villandry au XVIIIe siècle (2022)8

-Décoration rocaille de l'église Saint-Pierre de Ville-Issey (Meuse) pour Jean-Nicolas Jadot, architecte de François-Etienne de Habsbourg-Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique10

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)

Elévation de la « grande tour » ou donjon de la résidence impériale d’Arteaga, exécutée par G-A. Ancelet (Espagne, 2023)9

Charles De Wailly (1730-1798)

-Salle à manger du château d’Asnières (2011)2-3

-Plan et élévation de la grande grange ou grange-écurie des Ormes (Vienne, 2011)2

Bibliographie (par ordre chronologique)

1.Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse d’histoire de l’art, Paris-I Panthéon-Sorbonne, juin 2004, Daniel Rabreau (dir.), 3 tomes.

2.Le château des Ormes, coll. "Itinéraires du Patrimoine", Service régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes, Geste, Poitiers, 2013 (préface de Ségolène Royal, présidente de Région).

3."Le mécénat du marquis de Voyer au château et aux haras d'Asnières-sur-Seine : enjeux politiques et culturels (1750-1755)", Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, année 2013, 2017, p. 139-171.

4.Étude historique sur l’Hôtel du Palais à Biarritz, des origines à nos jours, Hôtel du Palais, Biarritz, mars 2017 (à paraître).

5.Recherche documentaire XVe - XXe siècles sur le château de Grillemont (Indre-et-Loire), 2018 - 2019.

6."Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne – Pierre Meusnier : la vraie histoire du Palais du Commerce de Tours, 1757-1759", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVI, 2020 (2021), p.81-94.

7."Les architectes Gallois et Lafargue au château du Petit-Thouars : un bel exemple de néo-gothique tardif (1873-1901)", Bulletin de la Société d’Histoire de Chinon Vienne & Loire – Amis du Vieux Chinon, t. XII, n° 6, 2022, p. 903-920.

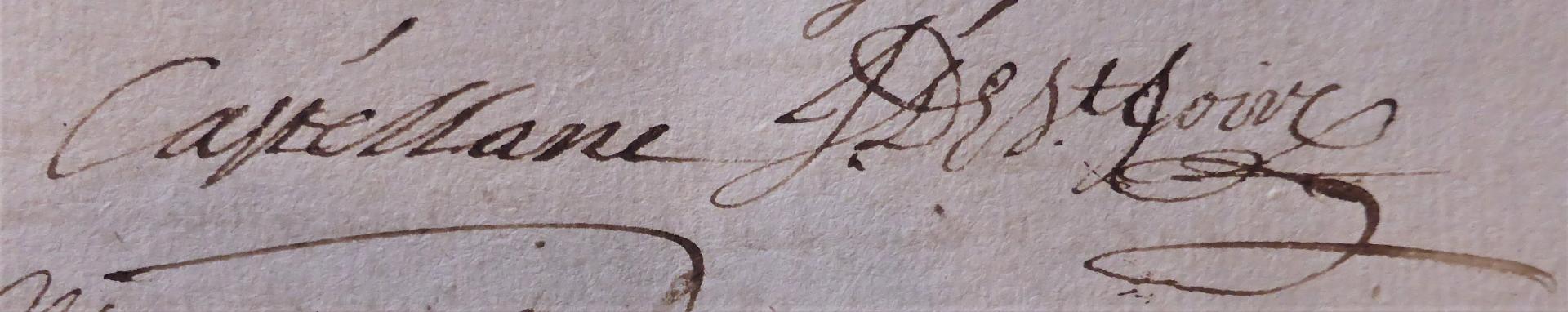

8."Métamorphose de Villandry au XVIIIe siècle : les superbes aménagements du comte Michel-Ange de Castellane (1756-1775)", Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. LXVIII, 2022 (2023), p. 62-85.

9.Artega : le château en Espagne de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III, 2023 (à paraître).

10.Identifié en mai 2023. Article à paraître.

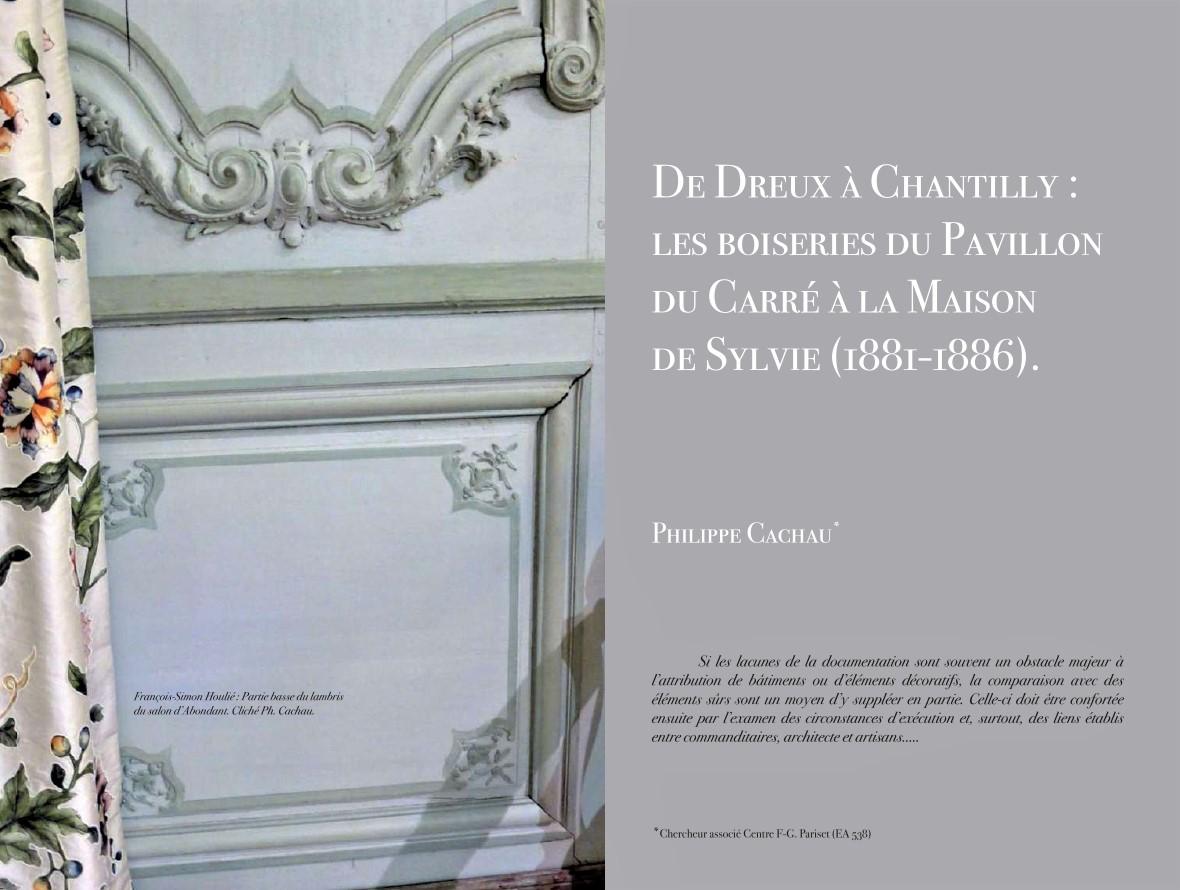

Les boiseries de la Maison de Sylvie à Chantilly par Jean Mansart de Jouy : un grand moment des arts décoratifs du XVIIIe siècle

- Le 27/05/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

C’est un grand moment des arts décoratifs du XVIIIe siècle : les boiseries du Pavillon de Sylvie à Chantilly, réalisées en 1756, rendues par mes soins à Jean Mansart de Jouy.

L’architecte était alors au comble de la renommée depuis que la façade de Saint-Eustache à Paris et sa grande place prévue au-devant lui furent confiées en 1754.

Après l'identification des boiseries en 2021, découvrez dans mon dernier article des Mémoires de la Société académique de l’Oise, t. XLV, 2022, « De Dreux à Chantilly : les boiseries du pavillon du Carré à la Maison de Sylvie" (p.146-167), les motifs qui y ont conduit.

Quand deux décors majeurs du XVIIIe siècle par les derniers Mansart, les salons des châteaux d’Abondant (Louvre) et d’Asnières (Cliveden House, GB), identifiés comme tels par Bruno Pons en 1995 dans son fameux ouvrage Grands décors français, en donnent un troisième : les boiseries animalières du salon du pavillon de chasse du comte d’Eu, cousin germain de Louis XV, en forêt de Dreux.

Boiseries qui furent démontées et installées en 1883 par le duc d’Aumale dans un salon spécialement conçu à cet effet par Honoré Daumet (1826-1911), architecte du duc à Chantilly et du Tout-Paris de la Belle Époque, ainsi que par le sculpteur ornemaniste Gustave Germain (1848-1909), lui aussi très en vue.

J’exprime toute ma gratitude aux personnes qui m’ont permis de réaliser cette belle étude et de publier cet article dans son intégralité. Elles se reconnaîtront. Comme je le leur indiquais, elle aurait été confiée à un chercheur autre que cette importante identification n’aurait pu avoir lieu. De la nécessité de confier les bonnes études aux bons historiens…

Pour obtenir la revue, contacter la Société académique de l’Oise : http://soc.acad.oise.free.fr

Prix du tome XLV, 2022, 288 pages, parution mai 2023 : 28 € + 10 € de port.

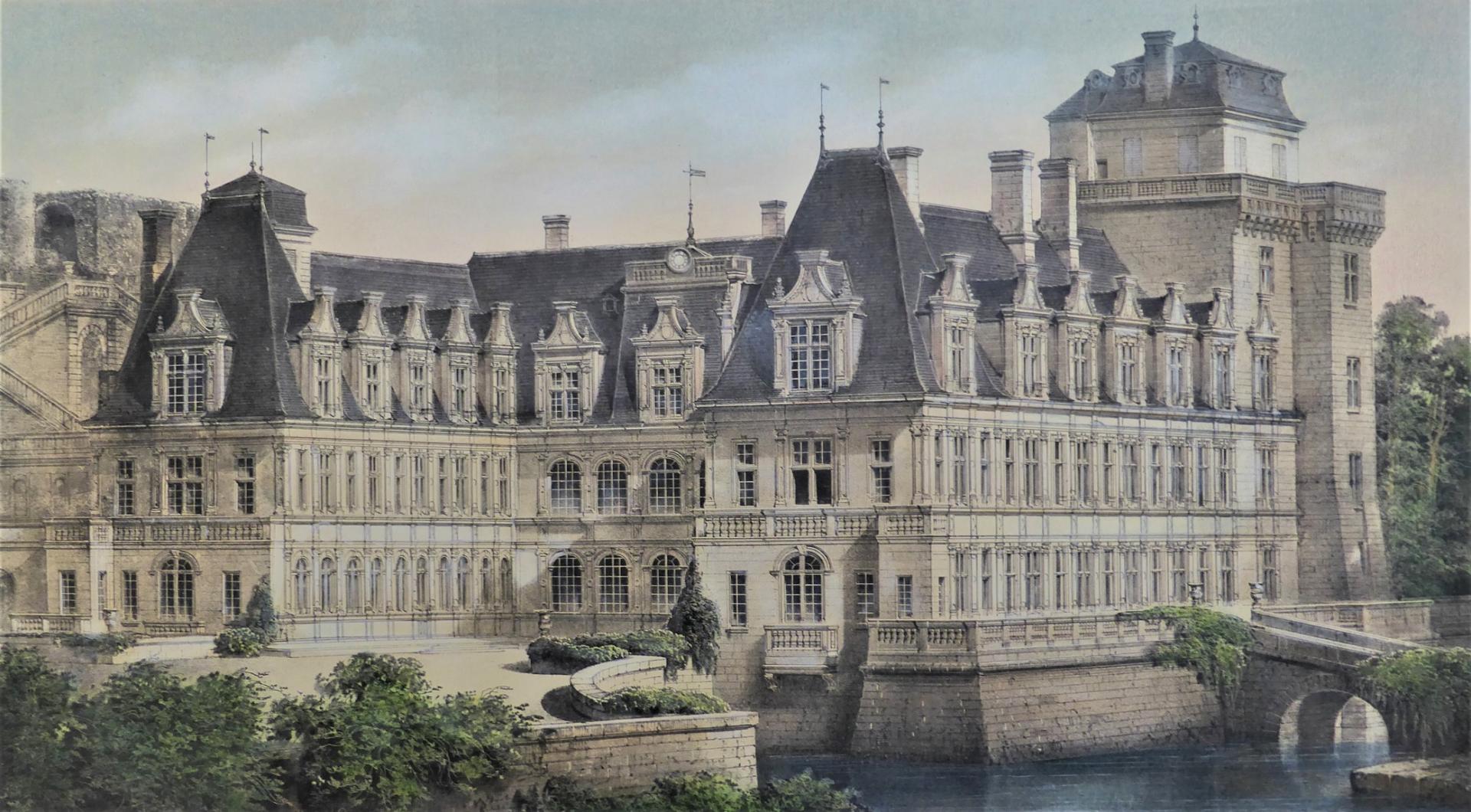

Villandry au XVIIIe siècle : le château du comte de Castellane révélé

- Le 27/04/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Découvrez dans le dernier numéro du Bulletin de la Société archéologique de Touraine, année 2022 (parution avril 2023), les plans inédits XVIIIe et XIXe du château, conservés aux Archives départementales et en mains privées, ainsi que de nouveaux éléments sur l’architecte du comte de Castellane, Jean-Baptiste Saint-Joire, dont j’ai révélé l’existence l’an dernier à l’occasion de ma conférence pour la SAT de janvier.

Cet article est aussi l’occasion de faire le point sur l’évolution du château (extérieurs et intérieurs) et de ses jardins au milieu du XVIIIe, ainsi que sur la chapelle découverte l’an dernier dans une partie du château demeurée en latence depuis le début du XXe siècle.

Bonne découverte !

Société Archéologique de Touraine

Villeneuve-l'Etang, le domaine impérial oublié de Napoléon III

- Le 10/04/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Première grande acquisition foncière en Ile-de-France de Napoléon III en 1852, le domaine de Villeneuve-l'Etang, partagé entre Marnes-la-Coquette et Garches, fut intégré au domaine de Saint-Cloud en 1853.

Il fut tour à tour la propriété du maréchal Soult, de la duchesse d'Angoulême et de la famille De Caze de La Bove au début du XIXe siècle.

Les vestiges de ce domaine, malmené par les aménagements et amputations des XIXe et XXe siècles, sont à découvrir dans l'Album Photos.

Un domaine paysager à l'anglaise qui devait influencer celui de Biarritz en 1854-1855 au même titre que le parc du Petit Trianon.

Un domaine à la jonction de mes travaux sur les Mansart et les résidences méconnues du Second Empire puisque c'est sur ce domaine que se trouvait le château de l'Étang, remanié à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart, disparu dès les années 1710 au profit d'autres constructions disposées près de l'étang et sa rivière aux XVIIIe et XIXe siècles.

Bonne promenade !

Un Mansart nommé Delisle à Versailles, Versailles +, avril 2023

- Le 01/04/2023

- Commentaires (0)

- Dans Billets 2023

Un autre Mansart à Versailles est à découvrir dans le numéro d’avril de Versailles +, p. 28.

Un Mansart présent sur le chantier du domaine royal dès 1670, soit avant Hardouin-Mansart. Il lui ouvrit probablement la voie de Mme de Montespan à Clagny avant d’être dépassé par le génie courtisan de son cousin.

Un Mansart dont l’activité dans la cité royale n’est plus marquée aujourd'hui que par quelques maisons autour du marché Notre-Dame.

![]() Article Delisle-Mansart à Versailles, Versailles +, avril 2023. p.28 pdf

Article Delisle-Mansart à Versailles, Versailles +, avril 2023. p.28 pdf